阅读下列材料

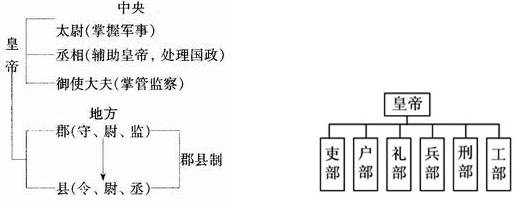

材料一:读下图

材料二:后之人主,既得天下,唯恐其祚命之不长也,子孙之不能保有也,思患于未然以为之法。然则其所谓法者,一家之法而非天下之法也。……即论者谓有法人无治法,吾以谓有治法而后有治人。……故曰有治法而后有治人。……有明之无善治,自高皇帝罢丞相始也。原夫作君主意,所以治天下也。天下不能一人而治,则设官以治之;是官者,分身之君也,……使宰相不罢,……其主亦有所畏而不敢不从也。……必使治天下之具皆出于学校,…天子亦遂不敢自为非是而公其非是于学校。是故养士为学校一事,而学校不仅为养士而设也。 ——黄宗羲《明夷待访录》

请回答:

(1)材料一中图二与图一相比,明朝官制的突出特点是什么?试以史实说明。根据所学知识,指出秦朝官制是受什么思想的影响?明朝官制的弊端在思想领域有什么反映?

(2)根据材料二,指出黄宗羲针对材料一中图二的政制体制提出了哪些政治主张?黄宗羲的政治主张与18世纪法国启蒙思想家相比,有何明显差异?

邓小平说:“西方的民主就是三权分立,多党竞选等等。我们并不反对西方国家这样搞,但是我们中国大陆不搞多党竞选,不搞三权分立、两院制。”据此回答:

(1)近代英、美两国建立的政体分别是什么?

(2)美国是如何实施“三权分立”的?其“多党竞选”主要在哪两大政党之间展开?

(3)新中国成立初期,我国建立了哪些适合中国国情的政治制度?

20世纪的战争与和平

材料一两年半以来,盟军(指德、奥、保、土军队)赢得了战争的许多胜利,显示了他们的不可摧毁的力量。他们是为了捍卫他们的生存和民族发展的自由被迫作战的。……但是,同时出于制止流血和终止战争恐怖的愿望,他们建议现在就立即开始和平谈判,他们确信他们所提出的以保证他们人民的生存、荣誉和自由发展为目的的建议,是可以作为恢复持久和平的基础的。……如果尽管有了这个和平与和解的建议,而斗争竟仍要继续下去,四盟国决心将斗争进行到胜利为止。而同时在人类和历史面前将声明不负任何责任。

——1916年12月12日《德国政府和平建议》

材料二协约国不得不在它们的答复中首先提出,强烈抗议敌国照会中两点主要论断,这个照会企图将战争责任推在协约国身上,并且宣扬中欧国家的胜利。……倡议还希图加强德国和它的盟国的公共舆论。这些盟国已经由于它们的损失而发生严重的动摇,由于经济上被包围而疲惫不堪,并且由于强迫它们的人民作出极大的努力而分崩离析。——1916年12月29日《协约国政府的答复》

请回答:

(1)材料一中,德国是怎样自我标榜其和平建议的出发点和目的的?

(2)材料一和材料二中,双方对当时大战局势的评价有何不同?哪一方面的观点较符合实际?

(3)对战争的责任问题,双方是如何看待的?你是如何评价的?

近代社会的民主思想与实践

材料一国王是法律的创造者,而非法律创造国王……假如臣民认为国王滥用权力,他们只能祈求上帝开导国王,把他引到正确的道路上去……正像争论上帝能做什么是无神论一样,作为一个臣民去争论国王能做什么,或国王不能做这做那,也是僭越和高度的侮辱。——[英]詹姆士·斯图亚特《神权》

材料二人们参加社会的理由在于保护他们的财产,他们选择一个立法机关并赋予其权力的目的,是希望由此可以制定法律,树立准则,以保卫一切社会成员的财产……当立法者们图谋破坏人民的财产或贬低他们的地位,使其处于专断权力下的奴役状态时,立法者就使自己和人民处于战争状态,人民因此就无须再予服从,而只能寻求上帝给予人们的抵抗强暴的共同庇护。——[英]约翰·洛克《政府论》请回答:(1)根据材料分析上述两则材料思想倾向的不同。

(2)结合史实说明这两种思想在其所处时代的影响。

(3)上述材料都提到“上帝”,试分析其各自的意图。

历史上的重大改革回眸

材料一公民大会选举或罢免不再以出身而是以财产的数量来划分公民的等级。……不同等级的人则待遇有所不同。……

公民大会选举或罢免一切公职人员,决定宣战等一切国家大事。

奖励外国技工迁居雅典,对携眷移民给予公民权;……鼓励橄榄油出口。

材料二设立20个等级的军功爵制度,……没有军功的国君亲属不再拥有世袭的爵位。立有军功的平民,按其功劳的大小授予官爵。

……全国划为41县,县级官吏通由国君任免,领取国家的俸禄,可以随时任免调职。

……凡从事“本业”者……免除本身的徭役;而追逐“末业”者……入官府为奴。

材料三梭伦:我手持一个有力的盾牌,站在两个阶级的面前,不许它们任何一方不公平地占着优势。……我制定法律。

材料四王安石:自古驱民在诚信,一言为重百金轻。今人未可非商鞅,商君能令政必行。请回答:

(1)据材料一、二概括梭伦改革和商鞅变法共同涉及哪些方面的问题?

(2)结合所学知识分析两次改革的背景。

(3)结合材料三、四,概括两次改革各有何特征。

(4)说说两次改革对本国政治体制的形成各有何影响?

阅读下列材料,回答问题。

材料一福建人在清代广州成为全国唯一对外通商港后,便与广东商人合作,参与公行贸易,共同分享在中外贸易中所获得的巨额利润

香港开埠以后,来港经商的福建人亦逐渐增多,他们多经营家乡土特产转口、售卖药材和船务,并集中于港岛中上环的文咸东、西街,永乐东、西街一带,又称南北行街。

香港开埠所产生之影响,使闽商过去依赖澳门转移到依赖香港去扮演中介角色。1871年,大北电报公司铺设香港和上海之间的电缆,翌年该公司将电缆分为两段,一段由上海到厦门,另一段由厦门到香港,从此往来港沪两地的讯息经过厦门传送,间接刺激了厦门对外贸易的发展。加上来往香港、厦门、上海交通航线逐渐发展,香港厦门的贸易额亦随之而增加,香港遂成为出口福建茶叶的重要中转地。

材料二起源于福建金门,由陈国梁、陈世望父子在日本长崎经营的泰益号,在二十世纪初崛起,成为活跃于亚洲的专门从事国际贸易的商号。在泰益号的交易网络中,绝大部分与之买卖的人都是福建商人,对自我族群的依赖性极高。从现存的资料显示,于1920至1930年代与香港交易的华侨商号几乎全由福建人经营,并且都是旅港福建商会的成员。

材料三十九世纪中后期,日本为推行明治维新,实行“殖产兴业”,大力发展海外贸易,香港虽被认定是发展商贸的一个重要基地,但多年来一直未能取得满意成绩,相反日本于香港开设的商号先后一一倒闭。当时日本驻港领事铃木充美曾归纳日本未能成功拓展香港市场的原因:第一,香港的华商团结力极强,外人无法插进;第二,在港日商欠缺足够的资本,容易倒闭;第三,香港的华商通过在日本的华侨直接与日本的制造商联系,因而不需要在港的日商作中间之交涉。

材料四福建商人……比较融入当地社会,与本土妇女结婚,维持“多头家”:在移入当地社会后,与当地统治者合作,如在菲律宾的西班牙人、澳门的葡萄牙人、巴达维亚的荷兰人,福建人于海外各地甚可称得上是“商业合作群”……闽商得到曾打击元朝势力的巴斯和阿拉伯商人协助,他们虽然逃亡东南亚,但在闽南留下他们的后裔,由于能够融入当地社会,对日后福建海外商网的恢复有极大之帮助。

——李培德《香港的福建商会和福建商人网络》

(1)福建商人“参与公行贸易”反映了清政府当时推行什么政策?简要指出该政策实施的目的及其影响?(7分)

(2)依据材料一、二、三,归纳福建商人发展的相关信息。(14分)

(3)依据上述材料,分析促成福建商人发展的主客观因素以及福建商人在历史上的作用。(12分)

(4)依据上述材料,指出福建商人发展过程中蕴含的精神。