阅读下列材料:

以孔子思想为核心的儒家文化受到广泛关注。

材料一 他(孔子)知道,古代传统的重建,并不仅仅是指外表上的同一。这里强调的是对永恒真理的温习,而不是对过去的模仿,孔子希望通过自己的努力,能使这些永恒的思想重放光彩。

——摘编自雅斯贝斯《大哲学家》

材料二 无论何种学派,均不能定为一尊,以阻碍思想文化之自由发展。况儒术孔道,非无优点,而缺点则正多。尤与近世文明社会绝不相容者,其一贯伦理政治之纲常阶级(等级)说也。

——赵清、郑城《吴虞文集·陈独秀复吴虞信》

材料三 新加坡主要汲取儒家的君子品格的价值观,这是与新加坡道德教育直接相关的基本因素。新加坡结合自己的国情赋予“忠孝仁爱礼仪廉耻”以新的内涵,把他们理解的重整体、重义务、重责任的儒家伦理道德进行现代化,而提出了作为他们国家意识形态的共同价值观。

——摘编自龚群《新加坡公民道德教育研究》

请回答:

(1)根据材料一,说明孔子对古代传统重建的内涵。结合所学知识,说明孔子为重建古代传统文化所作的工作。(2分)并回答孔子的核心思想及其所欲达到的目的。

(2)在材料二中陈独秀如何评价孔学?归纳陈独秀的反孔理由。结合所学知识,说明新文化运动对五四运动的影响。

(3)根据材料三,概括新加坡是如何利用儒学进行道德教育的?结合所学知识,指出新加坡推行道德教育的影响。

近代以来,民主思想和以民主为目标的政治实践成为不可抗拒的历史潮流。阅读材料,结合所学回答问题。

材料一:自然状态有一种为人人应遵守的自然法对它起着支配作用;而理性,也就是自然法,教导着有意遵从理性的全人类:人们既然都是平等和独立的,任何人就不得侵害他的生命、健康、自由或财产。──洛克《政府论》

材料二:1773年,英国颁布法令,允许东印度公司在美洲以低于走私茶叶50%的价格销售,并明令禁止英属北美殖民地人民贩卖茶叶。殖民地人民认为自由比喝便宜茶更重要。各殖民地纷纷召集会议,抵制英国的法令。1773年12月,波士顿人登上茶船,把价值15000英镑的茶叶倒入大海。

材料三:我们认为下面这些真理是不言而喻的:一切人生来就是平等的,他们被造物主赋予他们固有的、不可转让的权利,其中有生命、自由以及追求幸福的权利。……如果遇有任何形式的政府损害这些目的,人民就有权利改变或废除它。──《独立宣言》

材料四:马克垚主编的《世界文明史》指出,法国大革命之所以在现代世界民主政治发展史上具有典范意义,“主要就是因为它从实质上贯彻了卢梭主义的人民主权观念,而这种民主实践最核心的部分,便是对‘平等’原则的落实。……以至于到后来连反民主的独裁者都不得不通过公民投票之类的程式来攫取权力……”。

(1)请说明上述历史文献产生的历史背景。

(2)阅读材料二,结合所学,分析茶叶成为北美殖民地和英国矛盾焦点的原因及影响。

(3)比较材料一和材料三两个文献,它们所体现的思想原则是否相同?请依据材料说明。

(4)依据上述材料和所学知识,说明法国民主政治实践与英国相比有什么特点?(6分)

阅读以下材料

20世纪60年初,苏联以保卫古巴的名义在古巴秘密部署中程导弹。苏联认为,导弹运进古巴不会被美国发现,即使被发现也不会做出反应。美国判断苏联不会在境外部署核武器。苏联的部署很快就被美国发现。美国政府内有人主张轰炸导弹基地,认为驻古苏军没有核弹头,不会进行军事反击。实际上驻古苏军拥有核弹头162枚,随时准备反击。美国政府宣布其武装部队处于最高戒备状态,并采取相对缓和的封锁拦截等措施。对此,苏联态度强硬,拒绝强硬,拒绝美国要求,表示将最猛烈地回击美国的进攻。战争一触即发。拦截极易发生军事冲突,导致战争。美国国防部长指示部队“要尽可能避免发生战争。但是,我们还是必须为此作好准备”。而苏联船只在靠近美军隔离线时停止航行或掉头。双方通过多种渠道频繁接触,寻找解决方案。最终,赫鲁晓夫同意撤除在古巴的导弹,要求美国保证不发动对古巴的军事进攻等作为交换条件。美国接受了苏联的建议,双方达成协议。

——摘编自麦克纳马拉《回顾——越战的悲剧与教训》等

(1)材料反映的是哪一历史事件?发生于那一年?这体现了当时怎样的世界局势?结合所学知识,分析这一危机发生的原因。在力量对比中谁占据优势?

(2)根据材料,概括说明美苏化解这一危机的方法。

阅读如下材料,回答问题:

材料一这次战争和过去不同了:无论谁占领了土地,也就在那里强加它自己的社会制度。不可能有别的情况。

——斯大林

材料二 吾国因拥有道义、政治、经济及军事各方面之力量,固自然负有领导国际社会之责任,且随之亦有领导国际社会之机会。

——罗斯福(1944年)

材料三苏联“狂热地坚信,它同美国之间不可能有永久的妥协。它坚信,如果苏联政权要得到巩固,那么搞乱我国社会的内部和谐,破坏我国传统的生活方式,以及损害我国在国际舞台上的权威,这种做法是可取和必要的”。

——美国驻苏代办乔治·凯南(1946年)

材料四战后美国对外政策的基本特征就是争夺世界霸权,苏联是美国通往世界霸权道路上的“最主要障碍”,美国正积极扩充军备,准备针对苏联的战争。

——苏联驻美大使诺维科夫

(1)材料一、二分别表明了苏联与美国的什么意图?

(2)根据材料一至材料四概括出美苏战时合作关系破裂的原因。

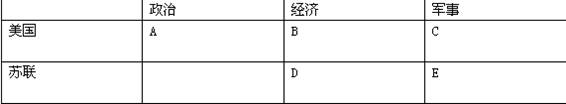

(3)美国和苏联分别采取对抗措施使两极对峙格局正式形成。完成下列表格。

阅读如下材料,回答问题:

材料一争取抗战胜利的中心关键,在使已经发动的抗战发展为全面的全民族抗战。只有这种全面的全民族抗战,才能使抗战得到最后的胜利。

——中共洛川会议《关于目前形势与党的任务的决定》(1937年)

材料二帝国所以向美英两国宣战,实亦为……东亚之安定而出此。……自交战以来,……战局并未好转,世界大势亦不利于我。加之敌方最近使用残酷之炸弹,频杀无辜,惨害所及,真未可逆料。……此朕所以饬令帝国政府接受联合公告者也。

——《日本天皇停战诏书》(1945年)

材料三自1963年至1969年,日本贸促团体在中国举办了三次工业展览会。……中国贸促会先后在东京和大阪、名古屋和北九洲,举办了两次综合性的经济建设成就展览会。……互办展览会对于增进两国人民的相互了解,起了巨大的作用。……这么多人的互相参观,实际上是一个友好大交流,而且是遍布在各阶层的群众性交流。

——林连德《当代中日贸易关系史》

材料四日本方面痛感日本国过去由于战争给中国人民造成的重大损害的责任,表示深刻的反省。日本方面重申站在充分理解中华人民共和国政府提出的“复交三原则”(即:中华人民共和国是代表中国人民的惟一合法政府;台湾省是中华人民共和国领土不可分割的一部分;所谓“日蒋条约”是非法的,无效的,应予废除)的立场上,谋求实现日中邦交正常化这一见解。中国方面对此表示欢迎。……自本声明公布之日起,中华人民共和国和日本国之间迄今为止的不正常状态宣布结束。

——1972年中日《联合声明》

请回答:

(1)结合所学知识,全民族的抗战中,国共两党各形成了怎样的战场?两个战场是怎样的关系?

(2)驳斥材料二中日本对美英两国宣战的理由。

(3)依据材料一、二,分析中国抗日战争胜利的主要原因和次要原因。

(4)材料四的“不正常状态”是什么原因造成的?依据材料三、四,概括促成中日两国结束“不正常状态”的因素。

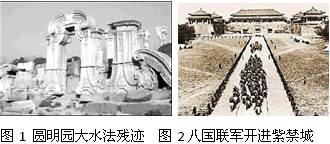

某中学同学为向全世界人民展现北京悠久沧桑的历史文化和充满魅力的现代气息,组织了一个大型图片展览,题为“首都北京的过去、现在和将来”以下是展览中同学们搜集的一部分图片。

第一组

(1)圆明园世称“万园之园”,是中国古典皇家园林的经典之作。她被劫掠焚烧是哪些列强发动的哪次侵略战争期间?

(2)1900年,八国联军再度攻陷北京,强迫清政府签订了近代史上最严重的不平等条约,请说出这个不平等条约的名称及其给中国带来了什么严重的影响?

(3)请为这组图片拟一个小标题。

第二组 北京——中国民族独立、国家富强、社会进步的象征

(4)20世纪以来,中国人民为了实现民族独立、国家富强和社会进步而不断奋斗。请仿照图3的示例,为图4、5撰写解说词。

图3五四风雷:1919年的五四运动标志着中国新民主主义革命的伟大开端。

图4卢沟烽火:____________________________________________________________

_________________________________________________ _____ ______

图5开国大典:________________________________________________________

___________________________________________________________