人类社会在流动中不断地发展变化。阅读下列材料,回答问题。

主题一:人才流动

据统计,从秦武王(秦孝公之孙)到秦王赢政,秦国先后任命21人为丞相。其中来自秦国的1人,来自楚国的7人,来自魏国的3人,来自齐国、赵国、燕国的各1人,另有7人不明国籍。

(1)根据的材料,概括秦国丞相构成的特点。结合所学知识,分析形成这一特点的原因和条件。

主题二:城乡流动

15世纪晚期,英国失地农民纷纷涌入城市。1563年,英国议会制定法律,规定任何人都不得在没有书面许可的情况下离开其住地,否则将被逮捕和遣送。1795年,英国颁布《贫民迁移法》,允许居民在规定的教区内迁移。1846年,英国修改《贫民迁移法》,禁止对在某一教区居住5年以上者遣返原籍。至此,限制农村人口进城定居的政策名存实亡。

(2)结合所学知识,指出导致15世纪晚期英国失地农民纷纷涌入城市的事件。并分析18世纪晚期以来英国逐步放宽对人口流动限制的原因及影响。

主题三:思想流动

嗟予小子无学,顽陋不足以言革命独立之大义。兢兢业业,谨模拟美国革命独立之义,约为数事,再拜顿首,献于我最敬最亲爱之皇汉人种四万万同胞前,以备采行焉如下:

一、各人不可夺之权利,皆由天授

二、生命,自由,及一切利益之事,皆属天赋之权利。

三、不得侵人自由,如言论、思想、出版等事。

四、各人权利必要保护。须经人民公许,建设政府,而各假以权,专掌保护人民权利之事。

五、无论何时,政府所为,有干犯人民权利之事,人民即可革命,推倒旧日政府,而求遂其安全康乐之心。迨其既得安全康乐之后,经承公认,整顿权利,更立新政府,亦为人民应有之权利。

——邹容《革命军》

(3)主题三中材料体现了启蒙思想家的哪些主张?对中国社会变革产生了什么影响?

主题四:资金流动

1953~1965年我国资金流动情况表

| 时 期 |

1953年—1957年 |

1958年—1962年 |

1963年—1965年 |

| 流入重工业的资金(%) |

38.7 |

54.9 |

48 |

| 流入农业的资金(%) |

7.6 |

11.4 |

18.4 |

| 流入其他部门的资金(%) |

53.7 |

33.7 |

33.6 |

(4)结合所学知识分别说明,与前一个阶段相比,1958—1962年和1963—1965年我国资金在重工业和农业领域流动的变化及其原因。

近代西方民主政治的确立和发展过程就是西方代议制的形成和发展过程。结合所学知识回答:

(1)近代议会制度的发源地是哪个国家?这个国家议会制度的真正确立是在什么事件之后?以什么文件的颁布为标志?议会制度在这个国家的具体表现形式是什么?

(2)代议制在美国、法国和德国的表现形式分别是什么?

(3)资产阶级代议制度的主要特征是什么?它的实质是什么?

中国政治制度的演进体现了政治民主化的发展趋势,是人类社会持续发展的保障和动力。阅读下列材料,回答相关问题。

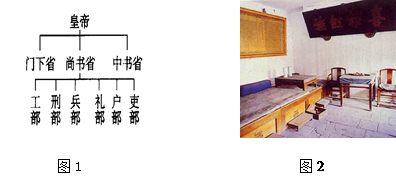

材料一

根据材料一并结合所学知识指出,唐代实行了哪种政治制度?军机处是在什么朝代开始设置的?两朝政治制度的调整,有什么共同作用?

材料二:辛亥革命后中国模仿美国建立了三权分立的民主共和制政府。为了巩固民主共和制度,在1912年颁布的《中华民国临时约法》中规定“中华民国由中华人民组织之”,“中华民国之主权属于民国全体”,“人民有请愿、诉讼、考试、选举及被选举等权利”,“人民有纳税、服兵役等义务。”

(2)《中华民国临时约法》的颁布对推动中国的民主化进程有哪些重大意义?

材料三:

(3)材料三中的宪法是由哪一次大会通过的?它的颁布确立了我国的哪三大社会主义民主政治制度?(3分)

(4)结合以上材料,谈谈你对发展民主政治的认识。

【20世纪的战争与和平】

材料一:美国学者斯派克曼指出:“谁控制了边缘地带,谁就控制了欧亚大陆;谁控制了欧亚大陆,谁就掌握世界命运。”这里的“边缘地带”几乎包括了整个中东地区。

材料二:“二战”以后,中东地区的国家一度分成了两个壁垒森严、阵线分明的集团:苏联支持的埃及(1974年以前)、叙利亚、黎巴嫩、民主也门等国;美国支持的以色列、土耳其、科威特、伊朗(1 979年以前)、沙特阿拉伯等国。

材料三:环球网记者仲伟东报道,联合国安理会2012 年2月4日表决叙利亚问题决议草案,俄罗斯、中国两国投反对票否决了这一决议草案。有外媒指出,西方国家对中俄的做法感到“愤怒”,不过中俄坚持认为上述决议草案有更多的工作要做。

请回答:

(1)结合材料一,说明美国等大国插手中东地区的主要目的是什么?

(2)根据材料结合所学知识,说明导致中东地区局势复杂的主要因素有哪些?这些因素对整个世界和平有什么影响?

(3)从材料三看出当今世界政治格局的特点是什么?

【历史上重大改革回眸】

材料一令民为什伍,而相牧司连坐。不告奸者腰斩,告奸者与斩敌首同赏,匿奸者与降敌同罚。……有军功者,各以率受上爵。谬力本业,耕织致粟帛多者复其身(免除徭役);事末利及怠而贫者,举以为收孥(官奴婢)。宗室非有军功论,不得为属籍。……而集小乡邑聚为县,置令、丞,凡三十一县。为田开阡陌封疆,而赋税平。平斗桶权衡丈尺。

——《史记·商君列传》

材料二孝公用商鞅之法,移风易俗,民以殷盛,国以富强,百姓乐用,诸侯亲服,获楚、魏之师,举地千里,至今治强。 ——《史记·李斯列传》

材料三秦孝公用商鞅,坏井田,开阡陌,急耕战之赏,虽非古道,犹以务本之故,倾邻国而雄诸侯。然王制遂灭,僭差亡度。庶人之富者累巨万,而贫者食糟糠;有国强者兼州城,而弱者丧社稷。 ——《汉书·食货志》

请回答:

(1)材料一中主要作了哪些规定?试加以概括提炼,逐条列出。(6分)

(2)材料二、三对商鞅变法的评价有何共识?(2分)

(3)材料三中“王制遂灭,僭差亡度”反映了什么历史事实?(2分)作者对此态度如何?(1分)你如何评价?(2分)

南京与中国近现代历史的发展有着密切的关系。它既见证了近代中国饱受劫难,又体现了近代中国奋进求索。阅读下列材料

材料一

材料二 这场战争,自西方人1514年到中国起,是他们积325年窥探之后的一逞。炮声震动了中国,也震撼了亚洲。对于中国人来说,这场战争是一块界碑。它铭刻着中世纪古老的社会在炮口逼迫下赶往近代的最初的一步。……英国兵轮鼓浪而来,由沿海入长江,撞倒了堡垒一壁。……结果是“华夷抗礼静海寺,俨然白犬丹鸡盟”,随后,“夷人中流鼓掌去,三月长江断行旅”。鸦片战争不仅是英国对中国的胜利,而且是先进的西方对古老东方的胜利。——陈旭麓《近代中国的新陈代谢》

材料三 也有另一种见解,把现代化作为自科学革命以来人类急剧变动的过程的总称,它不仅包括经济领域,也包括人类在政治发展、社会动员、心理适应和知识增长方面的急剧变化,它更重视社会制度与经济发展的关系。这派理论还特别提出“现代性” (mot.ernity)和“传统”(trA.D.ition)两个概念,来对现代化过程进行对比分析。传统代表前工业社会的特征,现代性代表现代社会的特征。现代社会的特征包括如下方面:(1)民主化,(2)法制化,(3)工业化,(4)均富化……。

——张海鹏《现代化的研究视角与近代中国现代化的历史进程》

请回答:

(1)分别指出图一、图二、图三所反映的重大历史事件在民主革命进程中的地位。(3分)

(2)材料二中“界碑”、“先进的西方对古老东方的胜利”的含义分别是什么?(4分)

(3)根据材料三中关于现代社会特征的分析,结合所学知识,扼要指出辛亥革命在四个方面的具体表现。(8分)