阅读下面文言文

五代史伶官传序 欧阳修

呜呼!盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉!原庄宗之所以得天下,与其所以失之者,可以知之矣。

世言晋王之将终也,以三矢赐庄宗而告之曰:“梁,吾仇也;燕王,吾所立;契丹与吾约为兄弟;而皆背晋以归梁。此三者,吾遗恨也。与尔三矢,尔其无忘乃父之志!”庄宗受而藏之于庙。其后用兵,则遣从事以一少牢告庙,请其矢,盛以锦囊,负而前驱,及凯旋而纳之。

方其系燕父子以组,函梁君臣之首,入于太庙,还矢先王,而告以成功,其意气之盛,可谓壮哉!及仇雠已灭,天下已定,一夫夜呼,乱者四应,仓皇东出,未及见贼而士卒离散,君臣相顾,不知所归。至于誓天断发,泣下沾襟,何其衰也!岂得之难而失之易欤?抑本其成败之迹,而皆自于人欤?

《书》曰:“满招损,谦受益。”忧劳可以兴国,逸豫可以亡身,自然之理也。

故方其盛也,举天下之豪杰,莫能与之争;及其衰也,数十伶人困之,而身死国灭,为天下笑。夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺,岂独伶人也哉!作《伶官传》。下列句中加点词语的解释不正确的一项是( )

| A.原庄宗之所以得天下原:推究 |

| B.与尔三矢,尔其无忘乃父之志与:给 |

| C.方其系燕父子以组组:绳子 |

| D.逸豫可以亡身逸豫:犹豫不决 |

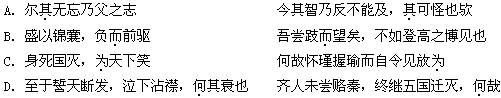

下列句中加点词的意义及用法相同的一组是( )

下列句子,省略成分补得不对的一项是( )

| A.则遣从事以一少牢告(于)庙 |

| B.请矢,盛(之)以锦囊,负(箭)而前驱,及凯旋而纳之(于庙) |

| C.方其系燕父子以组,(其)函梁君臣之首 |

| D.而身死国灭,(其)为天下笑 |

下列关于文意的理解不正确的一项是( )

| A.文章开门见山地提出论点。作者不认为国家兴衰是由“天命”决定的,用一个让步连词“虽”,很明显地把“天命”撇在一边;然后用副词“岂”构成强烈的反问语气,突出表明了国家盛衰是由人事所决定的。 |

| B.庄宗用兵,背负箭矢,奋勇杀敌,告慰父亲。 写庄宗秉承父命,兢兢业业,紧扣“人事”二字着笔 |

| C.第三段文末照应开头“盛衰”的“衰”字,写庄宗的灭亡。笔锋急转直下,表现出庄宗败亡之速,又以感叹作结,发人深省。 |

| D.本文主要用了对比的论证手法。本文以“成败由人”为中心展开叙事、议论,对比鲜明,抑扬有致。先极赞庄宗成功时意气之“壮”,再感叹其失败时形势之“衰”。 |

将下列各句翻译成现代汉语

⑴北海虽赊,扶摇可接;东隅已逝,桑榆非晚。

⑵亦欲以究天人之际,通古今之变,成一家之言。

将一卷文言文中划线语句翻译成现代汉语。

⑶方其系燕父子以组,函梁君臣之首,入于太庙,还矢先王,而告以成功,其意气之盛,可谓壮哉!

⑷夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺,岂独伶人也哉!

阅读下列文言文,完成4-6题。

种梨

蒲松龄

有乡人货梨于市,颇甘芳,价腾贵。有道士破巾絮衣,丐于车前。乡人咄之,亦不去;乡人怒,加以叱骂。道士曰:“一车数百颗,老衲止丐其一,于居士亦无大损,何怒为?”观者劝置劣者一枚令去,乡人执不肯。

肆中佣保者,见喋聒不堪,遂出钱市一枚付道士。道士拜谢。谓众人曰:“出家人不解吝惜。我有佳梨,请出供客。”或曰:“既有之,何不自食?”曰:“吾特需此核作种。”于是掬梨啖。且尽,把核于手,解肩上鑱①,坎地深数寸纳之,而覆以土。问市人索汤沃灌。好事者于临路店索得沸沈②,道士接浸坎处。万目攒视,见有勾萌出,渐大,成树,枝叶扶苏;倏而花,倏而实,硕大芳馥,累累满树。道人乃即树头摘赐观者,顷刻间尽。已,乃以鑱伐树,丁丁良久乃断;带叶荷肩头,从容徐步而去。

初,道士作法时,乡人亦杂立众中,引领注目,竟忘其业。道士既去,始顾车中,则梨已空矣。方悟适所俵散,皆己物也。又细视车上一把亡,是新凿断者。心大愤恨。急迹之,转过墙隅,则断把弃垣下,始知所伐梨本即是物也。道士不知所在。一市粲然。

异史氏曰:“乡人愦愦,憨状可掬,其见笑于市人,有以哉!每见乡人称素封者③,良朋乞米则怫然,且计曰:‘是数日之资也。’或劝济一危难,饭一茕独,则又忿然,又计曰:‘此十人五人之食也。’甚而父子兄弟,较尽锱铢。及至淫博迷心,则倾囊不吝;刀锯临头,则赎命不遑。诸如此类,正不胜道,蠢尔乡人,又何足怪!”

注:①鑱:一种铁质掘土的工具。②沸沈:热水③素封者:没有官爵封邑的富豪。

4、对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是()

A 遂出钱市一枚付道士市:买

B 肆中佣保者肆:店铺

C 见喋聒不堪喋聒:吵扰

D 一市粲然粲然:明白、清楚

5、下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是()

A 坎地深数寸纳之,而覆以土臣以险衅,夙遭闵凶

B 于是掬梨啖,且尽,把核于手若属皆且为所虏

C 蠢尔乡人,又何足怪水何澹澹,山岛竦峙

D 从容徐步而去子产而死,其谁嗣之

6、下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是()

A 《种梨》所讲的故事是一个滑稽剧,轻松而幽默。开始说的是一个乡人在集市上卖梨,一个道人万端乞讨而不得

B其间,一个伙计实在看不下去了,就买了一个送给道人,没想到道人吃毕,把核种于地下,顷刻间便生芽、成长、开花、结果,于是道人遍送观者。

C而乡人待道士走后发现自己的一车梨已经化为乌有,进而发觉刚才砍的梨树竟是自己的梨车,而道士早已不知去向了。

D蒲松龄先生在评价中说得很沉重和愤慨,许多人因为去借钱而弄的亲邻关系紧张,兄离亲散,孤立无援。可见先生对吝啬鬼之恨了。

7、把文中的划线句子翻译成现代汉语。

①急迹之,转过墙隅,则断靶弃垣下,始知所伐梨本即是物也。

译文:

②或劝济一危难,饭一茕独,则又忿然,又计曰:‘此十人五人之食也。’

译文:

阅读下面的文言文,完成文后各题

陈丞相平者,阳武户牖乡人也。少时家贫,好读书。里中社,平为宰分肉食甚均。父老曰:“善,陈孺子之为宰!”平曰:“嗟乎,使平得宰天下,亦如是肉矣。”陈涉起而王陈,立魏咎为魏王,陈平从少年往事魏王咎于临济。说魏王不听,人或谗之,陈平亡去。平遂至修武降汉。其后,楚急攻,围汉王于荥阳城。久之,汉王患之,谓陈平曰:“天下纷纷,何时定乎?”陈平曰:“项王为人,恭敬爱人,士之廉节好礼者多归之。至于行功爵邑,重之,士亦以此不附。顾楚有可乱者,彼项王骨鲠之臣亚父、钟离昧、周殷之属,不过数人耳。大王诚能出捐数万斤金,行反间,间其君臣以疑其心。项王为人意忌信谗,必内相诛。汉因举兵而攻之,破楚必矣。”汉王以为然,乃出黄金四万斤,与陈平,恣所为,不问其出入。陈平既多以金纵反间于楚军,宣言诸将钟离昧等为项王将,功多矣,然而终不得裂地而王,咸与汉为一,以灭项氏而分王其地。项羽果意不信钟离昧等。项王既疑之,使使至汉。汉王为太牢具,举进。见楚使,详惊曰:“吾以为亚父使,乃项王使!”复持去,更以恶草具进楚使。楚使归,具以报项王。项王果大疑亚父,亚父欲急攻下荥阳城,项王不信,不肯听。亚父闻项王疑之,乃怒曰:“天下事大定矣,君王自为之!愿请骸骨归!”未至彭城,疽发背而死。

《史记•陈丞相世家》

1.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是

| A.王诚能出捐数万斤金捐:捐献 |

| B.久之,汉王患之患:担忧 |

| C.行功爵邑,重之爵:封爵 |

| D.使平得宰天下,亦如是肉矣宰:治理 |

2.下列各组句子中,加点词的意义和用法不相同的一组是

| A.①善,陈孺子之为宰 ②哀斯墓之徒有其石也,而为之记 |

| B.①士之廉节好礼者多归之 ②石之铿然有声者,所在皆是也 |

| C.①汉因举兵而攻之,破楚必矣②因击沛公于坐,杀之 |

| D.①吾以为亚父使,乃项王使②余久卧病无聊,乃使人复葺南阁子 |

3.下列句子分别编为四组,全都属于陈平的离间奇谋的一组是

①士之廉节好礼者多归之②行反间,间其君臣以疑其心

③多以金纵反间于楚军④宣言……咸与汉为一,以灭项氏而分王其地

⑤详惊曰:“吾以为亚父使,乃项王使!”⑥未至彭城,疽发背而死

| A.①②④ | B.①⑤⑥ | C.②③④ | D.③⑤⑥ |

4.下列对原文的叙述和分析,不正确的一项是

| A.陈平少有大志,足智多谋。刘邦荥阳被围,他利用楚军中存在的可以导致混乱的因素,行反间计,使得项羽怀疑刚直忠诚之臣,成功地分裂了楚军。 |

| B.刘邦能够用贤不疑,不吝重金。他接受了陈平的反间计,让陈平便宜从事;又依计而行,故意降低规格接待楚使,加深了项羽疑心。 |

| C.项羽听信谗言,猜忌多疑。这样的的性格弱点,使得他无法招致天下正直有节的人才,也使他生疑中计,贻误了战机。 |

| D.亚夫颇有谋略、性情刚直。他欲急攻荥阳,体现了正确的战略主张;但他又任气使性,面对项羽的生疑,他忿而离去,最终使敌方的计谋得逞。 |

5.把文言文阅读材料中画线的句子翻译成现代汉语。

①大王诚能出捐数万斤金,行反间,间其君臣以疑其心。

译文:

②“天下事大定矣,君王自为之!愿请骸骨归!”未至彭城,疽发背而死。

译文:

阅读下面的文言文,完成文后各题

晁错,颍川人也。以文学为太常掌故。错为人峭直刻深。上善之,于是拜错为太子家令。是时匈奴强,数寇边,上发兵以御之。错上言兵事,文帝嘉之。后诏有司举贤良文学士,错在选中。由是迁中大夫。错又言宜削诸侯事,及法令可更定者,书凡三十篇。孝文虽不尽听,然奇其材。当是时,太子善错计策,爰盎诸大功臣多不好错。景帝即位,以错为内史。法令多所更定。迁为御史大夫,请诸侯之罪过,削其支郡。错所更令三十章,诸侯喧哗。错父闻之,从颍川来,谓错曰:“上初即位,公为政用事,侵削诸侯,疏人骨肉,口让多怨,公何为也?”错曰:“固也。不如此,天子不尊,宗庙不安。”父曰:“刘氏安矣,而晁氏危,吾去公归矣!”遂饮药死,曰“吾不忍见祸逮身”。后十余日,吴、楚七国俱反,以诛错为名。上问爰盎曰:“今吴、楚反,于公意何如?”对曰:“不足忧也,今破矣。”上问曰:“计安出?”盎对曰:“吴、楚相遗书,言高皇帝王子弟各有分地,今贼臣晁错擅适诸侯,削夺之地,以故反,名为西共诛错,复故地而罢。方今计,独有斩错,发使赦吴、楚七国,复其故地,则兵可毋血刃而俱罢。”上默然良久。后乃使中尉召错,绐载行市。错衣朝衣,斩东市。谒者仆射邓公为校尉,击吴、楚为将。还,见上。上问曰:“闻晁错死,吴、楚罢不?”邓公曰:“吴为反数十岁矣,发怒削地,以诛错为名,其意不在错也。且臣恐天下之士箝口不敢复言矣。”上曰:“何哉?”邓公曰:“夫晁错患诸侯强大不可制,故请削之,以尊京师,万世之利也。计划始行,卒受大戮,内杜忠臣之口,外为诸侯报仇,臣窃为陛下不取也。”于是景帝喟然长息,曰:“公言善。吾亦恨之!”节选自《汉书》

1.对下列句中加点词的解释,不正确的一项是

| A.吾不忍见祸逮身 逮:及,殃及。 |

| B.今贼臣晁错擅适诸侯 适:通“谪”,贬谪。 |

| C.绐载行市 绐:欺骗。 |

| D.吾亦恨之 恨:痛恨。 |

2.下列各组句子中,加点的词的意义或用法相同的一组是

| A.①上发兵以御之 ②杀之以应陈涉 |

| B.①请诸侯之罪过,削其支郡 ②欲勿予,即患秦兵之来 |

| C.①其意不在错也 ②齐国其庶几乎 |

| D.①且臣恐天下之士箝口不敢复言矣 ②臣死且不避,卮酒安足辞 |

3.下列句子分别编为4组,全都属于晁错死因的一组是

①错为人峭直刻深 ②错又言宜削诸侯事,及法令可更定者,书凡三十篇 ③迁为御史大夫,请渚侯之罪过,削其支郡 ④刘氏安矣,而晁氏危 ⑤吴、楚七国俱反,以诛错为名 ⑥独有斩错……则兵可毋血刃而俱罢

| A.①②③ | B.②③⑤ | C.③⑤⑥ | D.④⑤⑥ |

4.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的—项是

| A.晁错才学出众,为人严峻刚直,因而受到文、景两代皇帝的器重,许多法令都按照他的;意见更改修定,他也因此遭到同僚的妒忌。 |

| B.晁错在文帝时就进言主张削弱诸侯,还就更定法令等事数十次上书,文帝虽然没有完全采纳他的意见,但很赏识他的才子。 |

| C.晁错得到景帝信任,终于达到削弱诸侯的目的,不料却导致了吴楚七国之乱,维护了朝廷的利益却使自己遭到杀身之祸。 |

| D.汉景帝听信爰盎的话错杀了晁错,其危害是不但替诸侯报了仇,还从此堵住了忠臣直言进谏的路,可惜醒悟得太晚了。 |

5.翻译上面文言文中画横线的句子。

①上初即位,公为政用事,侵削诸侯,疏人骨肉,口让多怨,公何为也?

译文:_________________________

②计划始行,卒受大戮,内杜忠臣之口,外诸侯报仇,臣窃为陛下不取也。

译文:__________________________

阅读下面的文言文,完成文后各题

十六年,奉车都尉窦固出击匈奴,以超为假司马,将兵别击伊吾,战于蒲类海,多斩首虏而还。固以为能,遣与从事郭恂俱使西域。超到鄯善,鄯善王广奉超礼敬甚备,后忽更疏懈。超谓其官属曰:“宁觉广礼意薄乎?此必有北虏使来,狐疑未知所从故也。明者睹未萌,况已著耶?” 乃召伺胡诈之曰:“匈奴使来数日,今安在乎?”伺胡惶恐,俱服其状。超乃闭伺胡,悉会其吏士三十六人,与共饮。酒酣,因激怒之曰:“卿曹与我俱在绝域,欲立大功以求富贵。今虏使到裁数日,而王广礼敬即废。如令鄯善收吾属送匈奴,骸骨长为豺狼食矣。为之奈何!”官属皆曰:“今在危亡之地,死生从司马。”超曰:“不入虎穴,不得虎子。当今之计独有因夜以火攻虏使,彼不知我多少,必大震怖,可殄尽也。灭此虏则鄯善破胆,功成事立矣。”众曰:“当与从事议之。”超怒曰:“吉凶决于今日。从事文俗吏,闻此必恐而谋泄。死无所名,非壮士也。”众曰:“善。”初夜,遂将吏士往奔虏营。会天大风,超令十人持鼓,藏虏舍后。约曰:“见火然皆当鸣鼓大呼。”余人悉持兵弩夹门而伏。超乃顺风纵火,前后鼓噪。虏众皆乱,超手格杀三人,吏兵斩其使及从士三十余级,余众百许人悉烧死。

[注]:班超,班固之弟,沟通西域,为发展与西域的政治文化联系作出不朽功绩。

1. 对下列句子中词语的解释,不正确的一项是

| A.宁觉广意薄乎?薄:微薄 |

| B.明者睹未萌萌:开始发生,显现 |

| C.可殄灭也殄灭:消灭 |

| D.见火然皆当鸣鼓大呼然:“燃” |

2. 下列“以”字与其他各项用法不同的一项是

| A.以超为假司马 | B.固以为能 |

| C.欲立大功以求富贵 | D.独有因夜以火攻虏使 |

3. 下列加点词语用法相同的一组是

| A.悉会其吏士三十六人 | B.因激怒之曰 会天大雨,道不通独有因夜以火攻虏使 |

| C.今虏使到裁数日 | D.遣与从事郭恂俱使西域 |

唯大王裁其罪匈奴使来数日

4. 下列各句的翻译,正确的一项是

| A.鄯善王广奉超礼敬甚备——鄯善国的国王广接待班超的礼节很恭敬完备 |

| B.卿曹与我俱在绝域——你们和我都身在绝境 |

| C.从事文属吏,闻此必恐而谋泄——从事是庸俗文官,知道了一定害怕而想办法告密 |

| D.死无所名,非壮士也——死了却不能扬名,就不是壮士 |

5. 下列句子中,不能都表现班超多谋善断的一项是

| A.明者睹未萌,况已著耶如令鄯善收吾属送匈奴,骸骨长为豺狼食矣 |

| B.此必有北虏使来,狐疑未知所从故也匈奴使来数日,今安在乎 |

| C.战于蒲类海,多斩首虏而还酒酣,因激怒之 |

| D.从事文属吏,闻此必恐而谋泄不入虎穴,不得虎子 |

6. 对这段文字的理解,不恰当的一项是

| A.班超从鄯善礼节上的先敬后废,察知有变,便机智诱供鄯善侍者,断然采取相应措施。 |

| B.鄯善佯结汉朝,暗通匈奴,终于被班超发现,得到应有的下场。 |

| C.班超运用激将法,发动官兵,出敌不意,火攻匈奴,一举获胜。 |

| D.班超英勇善战,出使西域又多谋善断,终于取得巨大胜利。 |

阅读下面的文言文,完成文后各题

白起者,郿人也。善用兵。秦以郢为南郡,白起迁为武安君。昭王三十四年,白起攻魏,虏三晋将,斩首十三万。与赵将贾偃战,沉其卒二万人于河中。

四十八年,秦复定上党郡。韩、赵恐,使苏代厚币说秦相应侯曰:“武安君禽马服子乎?”曰:“然。”又曰:“即围邯郸乎?”日:“然。”“赵亡则秦王王矣,武安君为三公。武安君所为秦战胜攻取者七十余城,南定鄢、郢、汉中,北禽赵括之军,虽周、召、吕望之功不益于此矣。今赵亡,秦王王,则武安君必为三公,君能为之下乎?虽无欲为之下,固不得已矣。故不如因而割之,无以为武安君功也。”于是应侯言于秦王曰:”秦兵劳,请许韩、赵之割地以和,且休士卒。”王听之,割韩垣雍、赵六城以和。武安君闻之,由是与应侯有隙。

九月,秦复发兵,使五大夫王陵攻赵邯郸。是时武安君病,不任行。病愈,秦王欲使 武安君代陵将。武安君言曰:”邯郸实未易攻也。且诸侯救日至,彼诸侯孥秦之日久矣。今秦虽破长平军,而秦卒死者过半,国内空。远绝河山而争人国都,赵应其内,诸侯攻其外,破秦军必矣。不可。”秦王自命,不行;乃使应侯请之,武安君终辞不肯行,遂称病。

秦王使王龅代陵将,不能拔。楚使春申君及魏公子将兵数十万攻秦军,秦军多失亡。武安君言曰:”秦不听臣计,今如何矣!”秦王闻之,怒,强起武安君,武安君遂称病笃。于是免武安君为士伍,迁之阴密。既行,出咸阳西门十里,至杜邮。秦昭王与应侯群臣议曰:“白起之迁,其意尚怏怏不服,有余言。”秦王乃使使者赐之剑,自裁。武安君引剑将自到,曰:“我何罪于天而至此哉?”良久,曰:“我固当死。长平之战,赵卒降者数十万人,我诈而尽坑之,是足以死。”遂自杀。

节选自《史记·白起王翦列传》

5.对下列语句中加点词的解释,不正确的一项是

| A.白起迁为武安君迁:升迁 |

| B.且诸侯救日至且:而且;况且 |

| C.彼诸侯怨秦之日久矣 怨:埋怨 |

| D.秦王乃使使者赐之剑乃:于是 |

6.以下各组句子,全都表现白起“善用兵”的一组是

①白起攻魏,虏三晋将②南定鄢、郢、汉中,北禽赵括之军

③今赵亡,秦王王,则武安君必为三公④武安君闻之,由是与应侯有隙

⑤武安君终辞不肯行,遂称病 ⑥武安君言日:“秦不听臣计,今如何矣!”

| A.①⑧⑥ | B.①②⑥ | C.②③⑤ | D.②④⑥ |

7.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是

| A.昭王四十八年,秦军再次平定上党郡。苏代凭借巧妙的外交辞令说服了秦国丞相应侯,解除了韩、赵两国灭亡的危机。 |

| B.秦王派王龅统率部队攻打邯郸没能攻下来,打算让武安君赴任,武安君不肯;于是再派应侯去请他,武安君就称病情严重不肯赴任。 |

| C.从选文中可以看出,作者一方面刻画了白起杰出的军事才能,另一方面也揭示了其嗜。杀成性的性格缺陷,体现了《史记》“不虚美、不隐恶”的史家传统。 |

| D.居功自恃,不能正确处理与应侯的矛盾,不能顺从秦昭王是导致白起悲剧发生的主要原因,文本流露出作者对白起悲剧结局的深沉慨叹和惋惜之情。 |

8.翻译文中划线的句子。

①与赵将贾偃战,沉其卒二万人于河中。

译文:

②故不如因而割之,无以为武安君功也。

译文:

③远绝河山而争人国都,赵应其内,诸侯攻其外,破秦军必矣。

译文: