科学家发现生长在高温、强光照和干旱环境中的植物气孔关闭,C4植物能利用[来

叶片内细胞间隙中含量很低的CO2进行光合作用,C3植物则不能。

(1)取自热带不同环境下的甲、乙两种长势良好,状态相似的草本植物,已知甲是C4植物,乙不知其光合作用固定CO2的类型。请利用一个密闭大玻璃钟罩,完成初步判别乙植物是C3植物还是C4植物 的实验:

的实验:

原理: 。

方法:将植物甲和植物乙一同栽种于密闭钟罩下,给予条件培养。连续若干天观察记录它们的生长情况。

预期结果:

① 。

② 。

对结果的分析: 。

(2)对于以上的分析,用显微镜从形态学方面加以进一步验证。

方法:制作乙植物的叶片过叶脉横切的临时切片,用显微镜观察。

结论:如果视野中看到 ,则乙是C3植物;如果看到的是 ,则乙是C4植物。

(3)研究性学习小组欲观察两种植物光合作用形成的淀粉粒在叶片内的位置有何不同,用碘液对叶片染色后制成的横切片在显微镜下只能看到绿色微粒,却看不到淀粉粒,这一操作过程的错误是  。

。

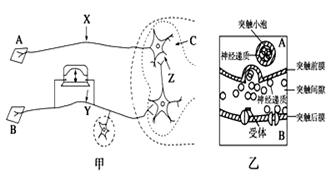

回答下列有关生态学的问题:

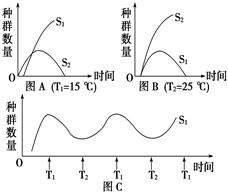

(1)研究人员将S1与S2两个种群放在一起培养,在环境温度为T1与T2条件下,测得种群数量变化如图A、图B所示。

①S1种群与S2种群的关系是。

②如果环境温度是不稳定的,在一定频率下发生T1、T2的交替变化,S1种群数量随时间的变化如图C。请在图C的坐标中表示出S2种群数量变化曲线。

(2)科研人员对海洋某种食用生物进行研究,得出了与种群密度相关的出生率与死亡率的变化,如图D所示,分析图回答问题。

①在______点附近时,种群补充量最大;在________点附近时,表示环境所允许的种群数量最大(K值)。

②图D所示的原理在生物捕捞中的指导意义是_____________________________。

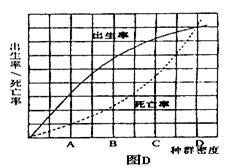

下图甲表示人体缩手反射的相关结构(虚线内表示脊髓的部分结构),图乙表示图甲中某部分结构的化学信号传递过程。请据图回答:

(1)要检测反射弧是否完整和正常,可在A、B、C、X、Y、Z六处中的__________处给予适宜的电刺激,如果能引起肌肉收缩,则说明该材料符合实验要求。

(2)如果在Y处膜外安放如图所示的灵敏电流表,给予X点一个适宜强刺激,电流表指针发生偏转的次数为__________次。

(3)乙图所示结构为甲图中的_______(填字母),此处传递的信号的形式为__________。

(4)为了探究某种药物(可阻断反射活动)的作用部位,可把图甲所示实验材料随机分为Ⅰ、Ⅱ两组。将该药物涂在Ⅰ组材料的__________(填字母)处,然后给予感受器一适宜刺激,观察肌肉是否收缩,以探究药物是否阻断兴奋在神经元之间的传递;将该药物涂在Ⅱ组材料的__________(填字母)处,然后给予感受器一适宜刺激,观察肌肉是否收缩,以探究药物是否阻断兴奋在神经纤维上的传导。

某校生物实验小组要对动物细胞是否也能通过渗透作用吸水和失水进行实验探究,假如你是其中的一员,请分析回答下列问题:

(1)若作出的实验假设是动物细胞能通过渗透作用吸水或失水,请你说出作出该假设的理论依据:____________________________________________________________________。

(2)把下面的实验方案补充完整。

实验仪器、试剂:显微镜、带刻度的载玻片、取材工具、食盐等。

实验材料:为了便于取材和观察,最好选用人的________细胞作为实验材料。

实验步骤:

| A.配制并选用生理盐水、蒸馏水、9%的食盐溶液。 |

| B.在载玻片的中央滴加一滴________,放入所选细胞,盖上盖玻片,制成临时装片。制备同样装片若干个,分别放在显微镜下观察。 |

| C.取一张临时装片,在载玻片的一侧滴加蒸馏水,另一侧;另取一张临时装片,在载玻片的一侧滴加9%的食盐溶液,另一侧操作同上。 |

| D.用显微镜观察。观察指标是____________________________________。 |

(3)预期及结论:如果你的假设成立,则实验的预期结果是:在滴加蒸馏水的实验中______________;在9%的食盐水的实验中______________。

(12分 )下图甲、乙分别是两类高等生物细胞的亚显微结构模式图,请据图回答:

(1)在甲、乙两细胞中都存在,且含有核酸的细胞器有________(填编号),甲图若为洋葱根尖细胞,则不应有 ________(填编号)结构。

(2)甲图中具有双层膜结构的细胞器是________(填编号);乙图中能够产生ATP的场所是________(填编号)。

(3)甲、乙两细胞均经过有丝分裂过程形成,在分裂过程中的________期和________期有区别。

(4)若乙细胞为消化腺细胞,将3H标记的亮氨酸注入该细胞,在该细胞的结构中3H出现的先后顺序依次是(用箭头和标号表示)。

(5)在光照充足处,给甲细胞提供含14C的二氧化碳,在结构⑨中14C的转移途径是__________ (用箭头和物质名称表示)。

(6)如果用某种药物处理乙细胞,发现其对Ca2+的吸收速率大大降低,而对其他物质的吸收速率没有影响,说明这种药物的作用是___________________________________________。

请回答下列Ⅰ、Ⅱ问题:

Ⅰ、家蚕是二倍体,雄蚕含有两个同型的性染色体ZZ,雌蚕含有两个异型的性染色体ZW。

(1)在家蚕的一对常染色体上有控制蚕茧颜色的黄色基因(A)与白色基因(a)。在另一对常染色体上有B、b基因,当基因B存在时会抑制黄色基因A的作用,从而使蚕茧变为白色;而基因b不会抑制黄色基因A的作用。

①结黄茧蚕的基因型是。

②基因型为AaBb的两个个体交配,子代出现结白色茧的概率是______。

③现有基因型不同的两个结白茧的蚕杂交,产生了足够多的子代,子代中结白茧的与结黄茧的比例是3:1。这两个亲本的基因型组合可能是AABb×AaBb,还可能是或(正交、反交视作同一种情况)。

(2)家蚕中D、d基因位于Z染色体上,d是隐性致死基因(导致相应基因型的受精卵不能发育,但Zd配子有活性)。(能或不能)选择出相应基因型的雌雄蚕杂交,使后代只有雄性。

Ⅱ、某二倍体高等植物有三对较为明显的相对性状,基因控制情况见下表。现有基因型为AaBbCc的植株M若干株,基因型为aabbcc的植株N若干株以及其他基因型的植株若干株。不考虑基因突变、交叉互换和染色体变异。

(1)该植物种群内,共有_________种表现型,其中红花窄叶细茎有_________种基因型。

(2)若三对等位基因位于三对同源染色体上,则M与N杂交后,F1中红花植株占_______,红花窄叶植株占__________,红花窄叶粗茎植株占___________。

(3)若植株M体细胞内该三对基因在染色体上的分布如上图1所示, M与N杂交,F1表现型及比例为________。如果M与N杂交,F1的基因型及比例为Aabbcc:aaBbCc=1:1,请在上图2中绘出植株M体细胞内该三对基因在染色体上的分布。