阅读下列材料,结合所学知识回答问题:

材料一:太平天国革命不仅借助外来的思想武器,动员、鼓舞、组织了革命力量,而且在自己的政治纲领中,表现了空想社会主义思想因素。

——《中国近代政治思想》

材料二:我们革命的目的,是为中国谋幸福,因不愿少数满洲人专制,故要民族革命;不愿君主一人专制,故要政治革命;不愿少数富人专制,故要社会革命。

——《三民主义与中国前途》

材料三:边界红旗子始终不倒,不但表示了共产党的力量,而且表示了统治阶级的破产,在全国政治上有重大意义。

——《井冈山的斗争》

请回答:

(1)材料一所说的“政治纲领”名称叫什么?其在土地分配方面的基本主张是什么?

(2)材料二中孙中山所述“三个革命”中的核心是哪一个?

(3)分别概括三则材料所反映的近代中国三种政治力量及其主要思想理论。依据材料三,结合其实践效果,略谈你的认识。

阅读下列材料,回答问题。

材料一

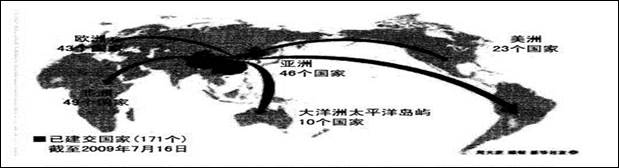

《1949-2009年中华人民共和国与各国建立外交关系示意图》

材料二 2015年4月19日至24日,亚非领导人会议即万隆会议60周年纪念活动在印度尼西亚雅加达万隆举行,此次活动以“加强南南合作,促进世界和平与繁荣”为主题,包括34位国家首脑在内的70多个亚非国家代表参加此次会议。

六十年一甲子,亚非国家的老朋友们再次聚首,能否为万隆精神注入新生机,又将续写怎样的新故事?世界的目光再次聚焦亚非大陆。……

1955年4月18日至24日,在美苏两极对抗的国际背景下,29个亚非国家和地区在印尼万隆召开亚非会议,首次在没有殖民国家参加的情况下自主讨论亚非人民的切身利益。……60年后,冷战烟云已逐渐远去,和平、发展、合作、共赢成为当今世界的主旋律。经过历史风雨的考验,当年曾经有力推动亚非国家联合自强的万隆精神历久弥新,在当下依然焕发出强大的生命力。

——摘编自新华网

材料三 外交固然与国势、国力密切相关,并与军事、经济实力相辅相成,然而,外交终归不是军事、不是经济。作为国家对外的重要手段,外交对于任何国家都是不可或缺的。强国有强国的外交,不能因其强而称其有;弱国有弱国的外交,不能因其弱而谓之无。

——摘自《评“弱国无外交”》(《外交学院学报》2001年第1期)

(1)依据材料一,指出新时期中国外交布局的突出特点。结合材料二及所学知识,概括第一届亚非会议的的主要成果。

(2)提炼材料三中作者的核心观点。你是否同意这一观点,并结合所学知识加以论证。(要求:观点明确,史论结合,言之有理。)

公元1—19世纪,世界经济领域发生了重大转变,其中货币流通、世界市场、国际贸易起了重要推动作用。阅读材料,回答问题。

材料一 材料二明代至清中期的14-18世纪,中国处于“中心”向“亚边缘”的过渡期,18世纪末至19世纪上半叶中国由“亚边缘”沉沦为“边缘”地带。美国学者彭慕兰的著作《大分流》认为,18世纪以前,东西方走在一条大致相同的发展道路上,西方并没有任何明显的优势;18世纪末19世纪初,历史来到了一个岔路口,东西方之间开始逐渐背离,分道扬镳,距离越来越大。造成这种背离的主要原因有两个,一是美洲新大陆的开发使得大量美洲白银流入欧洲,二是英国煤矿优越的地理位置使蒸汽为动力的大规模使用成为可能。

材料二明代至清中期的14-18世纪,中国处于“中心”向“亚边缘”的过渡期,18世纪末至19世纪上半叶中国由“亚边缘”沉沦为“边缘”地带。美国学者彭慕兰的著作《大分流》认为,18世纪以前,东西方走在一条大致相同的发展道路上,西方并没有任何明显的优势;18世纪末19世纪初,历史来到了一个岔路口,东西方之间开始逐渐背离,分道扬镳,距离越来越大。造成这种背离的主要原因有两个,一是美洲新大陆的开发使得大量美洲白银流入欧洲,二是英国煤矿优越的地理位置使蒸汽为动力的大规模使用成为可能。

——陈昆《金融市场与明代中西方大分流》

中国古代社会向近代社会的转型始自晚明(15世纪后半叶到17世纪前半叶),社会转型最重要的标志之一是白银的货币化。……货币经济的扩大发展,在中国和西方几乎是同步的。

——《晚明社会变迁研究》

材料三在19世纪50年代~60年代,卷入世界市场的大多是农业占主导地位的国家,它们共同围绕着一个巨大的工业中心——英国。英国消费它们的原料,同时供给它们必须的工业品。从1870年至1913年,原料和工业制成品的贸易额都增加了两倍多,这说明发达国家和初级产品生产国家之间的国际分工以及世界各国之间的相互依赖程度都加强了。其中1900年,各主要资本主义国家在世界贸易中所占的比重为:英国19%,美国12%,德国13%,法国9%。

——马世力《世界史纲》

请回答:

(1)依据材料一,简述1-19世纪中国、西欧经济发展的状况。

(2)依据材料二,结合所学知识概括晚明时期,西方国家“货币经济扩大发展”的经济和文化因素。结合材料三,概括19世纪中期到20世纪初世界贸易的特点。

(3)“正如历史学家所知道的,欧洲人以欧洲为中心组建一个世界,……人们甚至丝毫没有想到,也许还有另一条相反的道路,也是世界创造了欧洲”。结合上述材料,谈谈你对这句话的认识。

民主革命和民主建设是个漫长而曲折的过程。阅读材料,回答问题。

材料一 雅典民主历经发展与辉煌,终于在伯罗奔尼撒战争之后走向衰落。……所遵循的各种原则,所创立的组织形式以及运行机制,对西方民主产生了深远的影响。

——蒋云芳等《雅典民主政治的特征及对西方民主的影响》

材料二庚子一役,……丧权辱国,赔款之巨,尤其诒累于人民,清朝自己,也觉得有些难以为情了。于是复貌行新政,以敷衍人民。然而所行的都是有名无实,人民对于朝廷的改革,遂觉灰心绝望。1906年,清廷下谕改订内外官制,是为清末的所谓预备立宪。到革命这一年,责任内阁成立,阁员以满族占多数,人民以皇族内阁,不合立宪公例,上书请愿。到第二次上书,就遭到政府的严斥。政府对人民奔走国事的,为有妨政府的大权,一味加以压制,于是激而生变。

——张荫麟主编《中国史纲》

材料三当前这个时期,特别需要强调民主。因为在过去一个相当长的时间内,民主集中制没有真正实行,……这种状况不改变,怎么能叫大家解放思想,开动脑筋?四个现代化怎么化法?

为了保障人民民主,必须加强法制。必须使民主制度化、法律化,使这种制度和法律不因领导人的改变而改变,不因领导人的看法和注意力的改变而改变。……应该集中力量制定刑法、民法、 诉讼法和其他各种必要的法律。……经过一定的民主程序讨论通过,并且加强检察机关和司法机关,做到有法可依,有法必依,执法必严,违法必究。

——邓小平《解放思想,实事求是,团结一致向前看》 ( 1978年12月13日)

⑴根据材料一及所学知识,概括雅典民主政治兴衰历程及其对西方民主政治的积极影响。

⑵结合所学知识,概述材料二所述事件与辛亥革命的关系。

⑶依据材料三,指出邓小平认为“特别需要强调民主”的主要目的,并结合所学知识,简述改革开放以来的民主与法制建设的重大成果。

制度的合理调适对于国家的发展具有重大意义。阅读材料,回答问题:

材料一罗马人一直坚持市民法专适用于罗马公民,而不适用于外国人或异邦人,因此在罗马的外国人基本上是没有权利的。公元前242年外事大法官的设置,说明涉外案件已极纷繁,须由专职处理。在不断解决外国人间以及外国人和罗马公民间因交换关系所产生的实际问题的同时、逐渐形成了一套规范,称万民法,它包含着各民族根据实际需要和生活必需而制定的一些法则。自从卡拉卡拉帝于公元212年把罗马公民权赋予一切异邦人以后,市民法与万民法之间的区别,已无实际意义。

——【古罗马】查士丁尼《法学总论》

材料二元代行省辖区广阔,皆“掌国庶务,统郡县,镇边鄙,与都省为表里。……凡钱粮、兵甲、屯种、漕运、军国重事,无不领之。”与此前宋朝分割地方权力的体制明显有异。这种情况很大程度上渊源于元朝特殊的民族征服背景。中央只有加重行省权力,才能够及时并有效地镇压反抗运动,同时能对分封在边疆的诸王贵族进行节制。

——袁行霈主编的《中华文明史》

材料三元明清时期对西南地区的政策资料

| 元代 |

任用少数民族上层人物担任各级地方长官,职务世袭,称为土司制度。 |

| 明永乐十一年 |

思南、思帅的土司互相仇杀,明成祖朱棣出兵平定战乱,并将其地分为八府四州,设立贵州布政使司。 |

| 雍正四年 |

云贵总督鄂尔泰向雍正建议,“欲百年无事,非改土归流不可。”雍正帝批准并支持实行改土归流。 |

| 乾隆元年 |

清兵在平定贵州雍乾叛乱时,共烧毁苗寨一千二百余座,只有三百八十多座没遭到攻打,对苗民的杀戮十分惨重。 |

| 乾隆元年 |

在平定贵州雍乾叛乱后,乾隆帝发布上谕:“苗族风俗与内地百姓迥别。嗣后苗众一切自相争讼之事,俱照苗例完结,不必绳以官法。” |

| 乾隆四十一年 |

大小金川反叛,金川地不满千里,人不满五万,清朝用了五年兵,兵费花了七千万(打天山南路,只用掉三千万)。 |

——摘自吕思勉主编《大中国史》等著作

⑴根据材料一和所学知识,概括罗马设置外事大法官的历史背景,并简述万民法的内容特点与地位的变化。

⑵有学者认为元代的行省制度突出了地方的独立自主,不利于中央集权,也有学者认为,行省制度有利于中央控制地方,结合材料二和所学知识,请就以上两种说法分别阐述理由。(只列观点,不说理由不得分)

⑶根据材料三和所学知识,解释“改土归流“一词的含义,并简要评价改土归流政策的影响。

政治文明是人类文明的重要组成部分,人类政治文明的确立经历了一个发展完善的历程。阅渎下列材料,回答问题。

材料一伯里克利……将权力转移到由全体男性公民组成的公民大会手中。公民大会是处理雅典事务的最高权力机构。它一年召开40次例会,如果需要的话,还召开临时会议,不仅解决一般政策问题,而且还为政府在外交、军事和财政等一切领域的活动作出详细决定。伯里克利还规定大部分公职实行薪金制,使贫民有可能担任公职。另外,他还建立许多由陪审团作最后决定的民众法庭,陪审法官由抽签产生,所有公民都可担任。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)依据材料一,概括伯里克利为完善雅典民主制度采取的措施。

材料二由于总统由各州的选举团选举,参议员也由各州议会选举,故各州的主权在联邦政府中实际上有很重要的影响力,可以有效地防止中央权力的专制化。……(联邦政府内部)国会制定法律,但总统可以否决之;最高法院可以宣布经国会通过并经总统签署的法律违宪,但总统经参议院批准任命最高法院法官;总统执行法律,但必须由国会给予财政支持。……由于任何法案必须经两院批准才能生效,故参议院和众院在制定法律过程中互有对于另一方的绝对否决权。

——马克垚《世界文明史》

(2)根据材料二,为了限制泛滥的民意及避免暴政,归纳美国在制度建设方面的主要举措,并结合所学知识分析18世纪末美国民主制度建设的积极意义。

材料三第二条 中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。全国人民代表大会、地方各级人民代表大会和其他国家机关,一律实行民主集中制。

第三条 中华人民共和国是统一的多民族的国家。各民族一律平等。禁止对任何民族的歧视和压迫,禁止破坏各民族团结的行为。各民族都有使用和发展自己的语言文字的自由,都有保持或者改革自己的风俗习惯的自由。各少数民族聚居的地方实行区域自治。各民族自治地方都是中华人民共和国不可分离的部分。

——1954年《中华人民共和国宪法》

(3)“依法治国”是中国共产党提出的治理国家的基本方略。新中国成立之初,政治经济活动的法律依据是什么?据材料三并结合所学知识,概括1954年宪法的特点及原则。并指出新中国民主政治的基本内容。