分析材料一、材料二,根据所学知识完成下列各题。

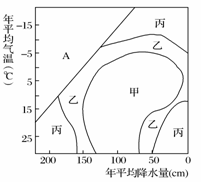

材料一:气候是地貌形成的重要因素之一。在1950年,著名地理学家Peltier根据全球各地不同的气候条件,划分出大、中、小三种不同的某种外力侵蚀强度区域(材料二),其中甲、乙、丙分别代表大、中、小三种侵蚀强度区域,其中对A区域不作该外力作用强度的划分。

材料二:不同气候条件下的侵蚀强度划分图。

直接受该外力侵蚀作用形成的地貌有( )

| A.挪威的峡湾 | B.黄土高原的沟壑 |

| C.石灰岩溶洞的石笋 | D.沙漠的风蚀城堡 |

据图分析,下列区域中该外力侵蚀强度最大的是( )

| A.亚马孙平原 | B.浙闽丘陵 |

| C.西伯利亚山地 | D.撒哈拉大沙漠 |

近年来,国家不断加大西藏太阳能应用的投资,西藏有关部门也更加重视太阳能的开发和利用,太阳能属于“绿色能源”,它的利用不仅是西藏常规能源短缺的一个很好的补充,对西藏的环境保护也有着积极作用。据此回答下列各题。下列关于青藏高原太阳能丰富原因的说法中不正确的是()

| A.晴天多,日照时间长 |

| B.空气稀薄,对太阳辐射能削弱作用小 |

| C.海拔高,气候寒冷 |

| D.纬度较低,太阳高度角较大 |

除太阳辐射能外,青藏地区的其他能源也很丰富,其中哪一项能源与太阳能无关()

| A.藏南谷地的地热 | B.柴达木盆地的天然气 |

| C.风能 | D.雅鲁藏布江的水能 |

对于青藏地区积极开发太阳能的意义叙述有错误的是()

| A.减少居民对植被的破坏,有利于生态保护 |

| B.避免常规能源利用带来的大气污染问题 |

| C.增加了藏民的经济负担 |

| D.极大地改善了藏民的生产和生活条件 |

太阳辐射的主要作用是()

①促进地球上水、大气、生物活动的主要动力 ②产生“磁暴”现象的原动力③人类生产、生活的主要能量来源 ④太阳内部核聚变反应的能量源泉

| A.①② | B.③④ |

| C.②③ | D.①③ |

下列天体与我们的视觉对应正确的是()

| A.星云——一闪即逝 | B.行星——圆缺多变 |

| C.彗星——拖着长尾 | D.流星——轮廓模糊 |

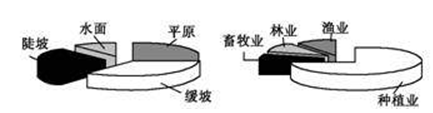

下图为江南丘陵某地的地形结构和农业用地结构图。分析回答下列问题。

该地农业用地结构不合理,与此相关的原因是()

| A.过度开垦 | B.过度放牧 |

| C.过度樵采 | D.过度养殖 |

该地区可能发生的主要环境问题有:()

①水土流失②土壤盐碱化③沙尘暴④洪涝灾害

| A.①② | B.②③ |

| C.③④ | D.①④ |

该地实现农业可持续发展的出路在于()

| A.缓坡退耕,发展绿洲农业 |

| B.大建梯田,扩大水稻种植面积 |

| C.全面封山育林,栽植兴安落叶松 |

| D.因地制宜,发展立体农业 |

每一个区域都具有特定的地理环境条件,并对区域发展产生深刻的影响。不同区域由于地理环境的差异,人们的生产、生活的特点有许多不同,区域的发展水平、发展方向等也存在差异。据此比较长江三角洲和松嫩平原两个区域,回答下列问题。下列各项,不属于长江三角洲和松嫩平原共性的是( )

| A.都是平原地 |

| B.都位于我国的东部季风区 |

| C.都位于入海口处 |

| D.土壤都比较肥沃 |

有关这两个区域农业生产活动的说法不正确的是( )

| A.长江三角洲属于水田耕作业,主要种植水稻 |

| B.松嫩平原发展旱地耕作业,主要种植玉米、春小麦、大豆等作物 |

| C.长江三角洲的作物熟制以两年三熟为主,松嫩平原则一年一熟 |

| D.长江三角洲水产业较为发达;松嫩平原的西部较适宜发展畜牧业 |

下列有关长江三角洲地区的叙述,正确的是( )

| A.有较丰富的石油等矿产资源 |

| B.是我国的重化工业基地 |

| C.是全国最大侨乡所在地 |

| D.位于我国沿海航线的中枢,又是长江入海的门户,对内、对外联系方便 |

下列关于长江中下游平原不同发展阶段,地理环境对农业生产活动的影响的叙述,不正确的是()

| A.开发早期,人们利用和改造自然的能力低下,稠密的水系成为人们交通的阻隔 |

| B.当船作为交通工具被广泛使用时,稠密的水系为扩大交通联系提供了天然水道 |

| C.我国历史上人口从北方至南方几次大规模的迁移,为长江中下游平原的水稻种植业提供了丰富的劳动力资源 |

| D.在农业生产走向规模化、专业化、机械化的今天,长江中下游平原作为全国“粮仓”的地位已超过东北平原和华北平原,成为全国最大的商品粮供应地 |