鲁迅在回忆20世纪初年的情形时说,“有人说G·Byron(拜伦)的诗多为青年所爱读,我觉得这话很有几分真。就自己而论,也还记得怎样读了他的诗而心神俱旺。”当时爱国青年喜读拜伦作品,主要是因为它

| A.是英国浪漫主义文学家的杰出代表 | B.继承了欧洲古典文学的传统 |

| C.具有批判现实主义的精神特质 | D.充满追求自由和解放的精神 |

两部文献相一致的方面是

| A.反封建 |

| B.都体现了绝对平均主义思想 |

| C.先进中国人提出发展资本主义的方案 |

| D.都反映无产阶级的愿望 |

《资政新篇》中说:“凡外邦人技艺精巧,邦法宏深,宜先许其通商,但不得擅入旱地,恐百姓罕见多奇,致生别事。惟许牧司等并教技艺之人入内,教导我民,但准其为国献策,不得毁谤国法也。”下列对这段材料的解读,不正确的是

| A.洪仁玕已初步认识到西方科学技术和制度的先进性 |

| B.洪仁玕主张中外自由通商,但不准深入内地 |

| C.洪仁玕允许传教士到内地传教,但不准干涉中国内政 |

| D.洪仁玕主张在中国采用资本主义政治制度 |

“祝捷的炮像雷声响,满街的爆竹,焰火飞扬。满山遍野是人浪!笑口高张,热泪如狂。”诗人罗家伦在《凯歌》中描绘了中国人民欢庆抗日战争胜利的狂欢景象。抗日战争的胜利:①使中国走上了独立、民主、富强的道路②增强了全国人民的民族自尊心和自信心③是中国第一次取得完全胜利的反帝斗争④极大地提高了中国的国际地位

| A.①②③ | B.②③④ | C.①③④ | D.①②④ |

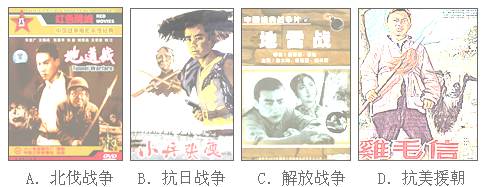

下列四幅电影宣传画集中反映了某一时期的历史事件。这一时期应是

下列事件按其在中国近代历史上发生的时间先后顺序排列,正确的是 ①香港岛被英国割走②外国军队可在北京至山海关沿线驻扎 ③日本可以在中国通商口岸投资设厂,产品运销中国内地免收内地税

| A.①②③ | B.①③② | C.②①③ | D.③②① |