(3分)下列说法不正确的是 。

| A.用100mL的容量瓶准确量取100mL液体 |

| B.分液时,分液漏斗中下层液体从下口流出,上层液体从上口倒出 |

| C.用托盘天平称量NaCl时,NaCl放在纸上;称量NaOH时,NaOH放在小烧杯里 |

| D.用加热的方法提取NH4C1固体申湿有的少量碘单质 |

E.浓硝酸与浓盐酸均易挥发,故都必须保存在棕色试剂瓶中,并置于阴凉处

2008年9月以来,三聚氰胺成为人们谈论的焦点。某同学为了测定三聚氰胺的分子式和结构简式。设计了如下实验。他查阅资料得知:三聚氰胺的相对分子质量为126,三聚氰胺在常温下为晶体,在加热条件下能与氧气发生反应生成二氧化碳、氮气和水。现有12.6g三聚氰胺晶体按下图所示实验装置反应(假设三聚氰胺完全转化成产物)。

(1)写出A装置中发生反应的化学方程式:______________________________ ________

(2)C装置能不能与D装置互换?(填“能”或“不能”),理由是___________,___

_。

(3)当B装置中反应完全发生后,读取F中水的体积,实验操作顺序为__________(填序号)。

①读数②冷却至室温③调平E、F装置中液面

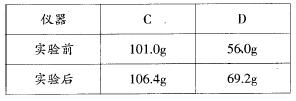

(4)测定数据如下:

经测定,收集到的气体折合成标准状况下的体积为6.72L。

①利用上述实验数据,通过计算可知三聚氰胺的实验式为_____________。

②三聚氰胺的分子式为_____________________。

③若装置中没有铜网,则对测定结果的影响是_____________________。

(5)已知氰酸(HCN)的结构简式为H—C≡N,氰胺的结构简式为H2N一C≡N,三聚氰胺分子中每个原子的最外层电子数均为8或2,则其结构简式为

“酒是陈的香”,就是因为酒在储存过程中生成了有香味的乙酸乙酯,在实验室我们也可以用如图所示的装置制取乙酸乙酯。回答下列问题:

(1)写出制取乙酸乙酯的化学反应方程式,并指出其反应类型:_____ _________ ,属于_______________反应。

(2)浓硫酸的作用是:①_________________________;②____________________。

(3)装置中通蒸气的导管要插在_____________溶液的液面上,不能插入溶液中,目的是防止_______ 。

(4)若要把制得的乙酸乙酯分离出来,应采用的实验操作是___________。

A.蒸馏 B.分液 C.过滤 D.结晶

(5)用30克乙酸与46克乙醇反应,如果实际产率是理论产率的67%,则可得到乙酸乙酯的质量是______________。

A.29.5克 B.44克 C.74.8克 D.88克

三位同学为了探究Na2CO3与CuSO4反应产生蓝色沉淀的成分,将一定浓度Na2CO3溶液滴入CuSO4溶液中得到蓝色沉淀。甲同学认为:两者反应生成只有CuCO3一种沉淀;乙同学认为:这两者相互促进水解反应,生成Cu(OH)2一种沉淀;丙同学认为:生成CuCO3和Cu(OH)2两种沉淀(CuCO3和Cu(OH)2均不带结晶水)。

Ⅰ.按照乙同学的理解反应的化学反应方程式为:;

Ⅱ.在探究沉淀物成分前,须将沉淀从溶液中分离并净化。请用下图所示装置,选择必要的试剂,定性探究生成物的成分。

(1)装置C中装有试剂的名称是。

(2)能证明甲同学观点正确的实验现象是,能证明乙同学观点正确的实验现象是。

Ⅲ.若CuCO3和Cu(OH)2两者都有,可通过下列所示装置的连接,进行定量分析来测定其组成。

(3)各装置连接顺序为→→→→。

(4)装置C中碱石灰的作用是,实验开始时和实验结束时都要通入过量且处理过的空气其作用都是。

(5)若沉淀样品的质量为m克,装置B质量增加了n克,则沉淀中CuCO3的质量分数为。

(10分) 二氧化氯(ClO2)作为一种高效强氧化剂已被联合国世界卫生组织(WHO)列为AI级安全消毒剂,常温下二氧化氯为黄绿色或橘黄色气体,易溶于水,易与碱液反应,其性质非常不稳定,温度过高、二氧化氯的水溶液质量分数高于30%等均有可能引起爆炸。某研究小组设计下图所示实验装置制备ClO2。

现称取12.25gKClO3和9g草酸(H2C2O4)放入烧瓶中,然后再加入足量的稀硫酸,水浴加热。

回答下列问题:

(1)已知反应后的产物中有ClO2、CO2和一种酸式盐,该反应的化学方程式为。

(2)在反应开始之前将烧杯中的水加热到80℃,然后停止加热,并使其保持在60℃~

80℃之间。这样操作的目的是,

图示装置中缺少的一种必须的玻璃仪器是。

(3)A装置用于吸收产生的二氧化氯,其中最好盛放(填序号)。

a. 50mL 60℃的温水 b. 50mL冰水 c. 50mL饱和食盐水 d. 50mL NaOH溶液

(4)本实验所制得的二氧化氯水溶液质量分数约为。(小数点后保留两位)

(5)二氧化氯可迅速氧化硫化物,以除去有机硫产生的臭味,改善水产养殖水体的水质。取适量二氧化氯溶液加入到硫化氢溶液中,再向其中加入少量氯化钡溶液,发现有白色沉淀生成。硫化氢溶液与二氧化氯发生反应的离子方程式为。

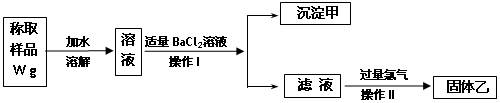

实验室需要制备纯净的氯化钾。现有含少量KBr和K2SO4的氯化钾样品,按照下图所示的实验方案进行提纯。

请回答下列问题:

(1)操作I的名称为,操作II所需要的玻璃仪器有。

(2)若用硝酸钡来代替氯化钡,是否可行?请说明理由。

。

(3)若实验所得固体甲、乙的质量分别为W 1g和W 2g,则样品中KBr的质量分数计算式为。

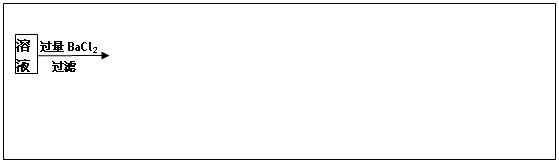

(4)某同学对该实验方案提出质疑,他认为加适量氯化钡溶液不容易控制,应该加入过量氯化钡溶液,请你按照他的思路,用上述实验流程图表示出他后面的实验过程,要注明所用试剂和所得产物的化学式以及相应操作的名称。