(二)

阅读《走一步,再走一步》文段,完成14——16题

①时间一分一秒地过去,暮色开始四合。在一片寂静中,我伏在岩石上,恐惧和疲乏使我全身麻木,不能动弹。

②暮色苍茫,天上出现了星星,悬崖下面的大地越来越暗。这时,树林里有一道手电光照来照去。我听到了杰利和我父亲的声音!父亲的手电光照着我。“下来吧,孩子,”他带着安慰的口气说,“晚饭做好了。”

③“我下不去!”我哭着说,“我会掉下去,我会摔死的!”

④“听我说吧,”我父亲说,“不要想着距离有多远。你只要想着你是在走一小步。你能办得到的。眼睛看着我电筒光照着的地方,你能看见石架下面那块岩石吗?”

⑤我慢慢地把身体移过去。“看见了。”我说。

⑥“好。”他对我说,“现在你把左脚踏到那块岩石上,不要担心下一步。听我的话。”

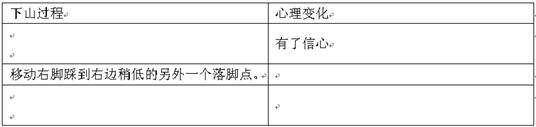

⑦这似乎能办得到。我小心翼翼地伸出左脚去探那块岩石,而且踩到了它。我顿时有了信心。“很好,”我父亲叫道,“现在移动右脚,把它移到右边稍低一点的地方,那里有另外一个落脚点。”我又照着做了。我的信心大增。“我能办得到的。”我想。

⑧我每次只移动一小步,慢慢爬下悬崖。最后,我一脚踩在崖下的岩石上,投入了父亲强壮的手臂中。我先是啜泣了一会儿,然后,我产生了一种巨大的成就感。这是我永远忘不了的经历。.请你用简练的语言概括出选段所叙述的事件。

.写出 “我”下山的经过以及当时的心理变化。

.划线句子“暮色苍茫,天上出现了星星,悬崖下面的大地越来越暗。”属于什么描写?有什么作用?

阅读《教养的证据》,完成下列各小题。(共8分)

教养的证据

毕淑敏

①教养和财富一样,是需要证据的。你说你有 钱不成,得拿出一个资产证明。教养的证据不是你读过多少书,家庭背景如何显赫,也不是你通晓多少礼节规范,能够熟练使用刀叉会穿晚礼服……这些仅仅是一些表面的气泡,最关键的证据可能如下:

钱不成,得拿出一个资产证明。教养的证据不是你读过多少书,家庭背景如何显赫,也不是你通晓多少礼节规范,能够熟练使用刀叉会穿晚礼服……这些仅仅是一些表面的气泡,最关键的证据可能如下:

②热爱大自然。把它列为有教养的证据之首,是因为一个不懂得敬畏大自然,不知道人类渺小的人,必是井底之蛙,与教养谬之千里。这也许怪不得他,因为如果不经教育,一个人很难自发地懂得宇宙之大和人类的渺小。没有相应的自然科学知识,人除了显得蒙昧和狭隘以外,注定也是盲目傲慢的。若是看到一个成人野蛮地攀折林木,通常人们就会毫不迟疑地评判道——这个人太没有教养了。之所以从小就教育孩子要爱护花草,正是这种伟大感悟的最基本的训练。可见教养和绿色是紧密地联系在一起的。懂得与自然协调地相处,懂得爱护无言的植物的人,推而广之,他多半也可能会爱惜更多的动物,爱护自己的同类。

③一个有教养的人,对人类 种种优秀的品质,比如忠诚、勇敢、信任、勤勉、互助、舍己救人、临危不惧、

种种优秀的品质,比如忠诚、勇敢、信任、勤勉、互助、舍己救人、临危不惧、 吃苦耐劳、坚贞不屈等等,有敬仰之心。不一定每一个人都能够身体力行,但他们懂得爱戴和歌颂。人不是不可以怯懦和懒惰,但他不能把这些陋习伪装成高风亮节,不能由于自己做不到高尚,就诋毁做到了这些的人是伪善。你可以跪在泥里,但你不可以把污泥抹上整个世界的胸膛,并因此煞有介事地说到处都是污垢。

吃苦耐劳、坚贞不屈等等,有敬仰之心。不一定每一个人都能够身体力行,但他们懂得爱戴和歌颂。人不是不可以怯懦和懒惰,但他不能把这些陋习伪装成高风亮节,不能由于自己做不到高尚,就诋毁做到了这些的人是伪善。你可以跪在泥里,但你不可以把污泥抹上整个世界的胸膛,并因此煞有介事地说到处都是污垢。

④教养是一些习惯的总和,在某种程度上,教养不是活在我们的皮肤上,是繁衍在我们的骨髓 里。教养和遗传几乎是不相关的,是后天和社会的产物。教养必须要有酵母,在潜移默化和条件反射的共同烘烤下,假以足够的时日,才能自然而然地散发出香气。教养是衡量一个民族整体素质的一张X光片。脸

里。教养和遗传几乎是不相关的,是后天和社会的产物。教养必须要有酵母,在潜移默化和条件反射的共同烘烤下,假以足够的时日,才能自然而然地散发出香气。教养是衡量一个民族整体素质的一张X光片。脸 面上可以依靠化妆繁花似锦,但只有内在的健硕,才经得起冲刷和考验,才是力量的象征。

面上可以依靠化妆繁花似锦,但只有内在的健硕,才经得起冲刷和考验,才是力量的象征。结合全文,说说教养的证据是什么。(2分)

结合第②段,将下面对本段论证过程的分析填写完整。

首先,提出了的观点,然后从反面论述了,最后从正面论述了 。

。说说第③段画线句子的深刻含义。

阅读《木版年画》,完成下列各小题。(共8分)

木版年画

木版年画并不完全等同于年画,广义的年画是一种岁时的绘画。而狭义的用木版印刷的年画则是一种年俗艺术。只有大众过年时对年画有一种不可或缺的需求,即民俗需求,木版年画这一画种才真正地确立起来。

木版年画的雏形有辟邪 的内容,也有祈福的含义。等到祈福的愿望成为木版年画的主题,并进入了风俗范畴,木版年画的题材就变得丰富多彩了。一切对生活的欲求与向往,比如生活富足、庄稼丰收、老人长寿等等,都展现在木版年画上。特别是在送旧迎新的日子里,这些画面分外具有感染力和亲切感,给人们带来安慰、鼓励和希冀,充分展示了人们的生命理想与生活情感。所以,木版年画中最重要的价值是精神价值。

的内容,也有祈福的含义。等到祈福的愿望成为木版年画的主题,并进入了风俗范畴,木版年画的题材就变得丰富多彩了。一切对生活的欲求与向往,比如生活富足、庄稼丰收、老人长寿等等,都展现在木版年画上。特别是在送旧迎新的日子里,这些画面分外具有感染力和亲切感,给人们带来安慰、鼓励和希冀,充分展示了人们的生命理想与生活情感。所以,木版年画中最重要的价值是精神价值。

木版年画往往是民间进行道德伦理规范、生活知识教育和文化艺术传播的 重要工具。木版年画涉及历史、宗教、神话、传说、戏曲等,可谓无所不包。木版年画描绘

重要工具。木版年画涉及历史、宗教、神话、传说、戏曲等,可谓无所不包。木版年画描绘 过的戏曲多不胜数,不少在木版年画上绘声绘色出现过的剧目如今早已绝迹不存。至于那些描写民俗风情的木版年画,带着不同地域与时代的气息,记录了大量珍贵的人文信息,更是木版年画留给我们的宝贵财富。特别需要注意的是,这些画面都出自农民独特的视角。农民是木版年画的原创者,他们的画笔与刻刀直接反映着自己的爱憎、趣味、生活态度、文化心理以及价值观。这些深刻地体现农民内心情感的作品,大量深藏在木版年画的遗存中。然而,这些遗存却不为人知地散落在民间。

过的戏曲多不胜数,不少在木版年画上绘声绘色出现过的剧目如今早已绝迹不存。至于那些描写民俗风情的木版年画,带着不同地域与时代的气息,记录了大量珍贵的人文信息,更是木版年画留给我们的宝贵财富。特别需要注意的是,这些画面都出自农民独特的视角。农民是木版年画的原创者,他们的画笔与刻刀直接反映着自己的爱憎、趣味、生活态度、文化心理以及价值观。这些深刻地体现农民内心情感的作品,大量深藏在木版年画的遗存中。然而,这些遗存却不为人知地散落在民间。

特别值得注意的是,清末民初那些表现当时社会情景与重大事件的木版年画,体现出农民的政治敏感和思维视野,其价值不亚于大都市的时事画刊。它们一反传统,十分写实。木版年画是消费品,没人收藏,也没人将其视为历史文化。即使到了20世纪木版年画走向消亡,仍不为世人重视与收藏。如今只要在民间发现一幅老画或一块古版,竟然大多仍是不曾见过的孤品!存世于中外的木版年画应该数以万计,在如此浩瀚的木版年画作品 中,蕴藏着的是我国农业社会民间立体的影像、广角的生活与社会,还有宝贵的精神情感以及永恒的人文价值。

中,蕴藏着的是我国农业社会民间立体的影像、广角的生活与社会,还有宝贵的精神情感以及永恒的人文价值。结合文章,说说第段的“存世于中外的木版年画应该数以万计”一句中作者使用“应该”一词的三条理由。

理由一:

理由二:

理由三:最近两年,木版年画这种反映民俗文化的艺术品,收藏价值开始凸显。阅读下面链接材料,结合文中相关知识,简要分析哪些木版年画更具收藏价值。

【材料一】

随着人民生活水平的提高,除了装裱张贴,收藏民间木版年画成为这几年收藏界的新兴项目。像变法题材的《捉拿康有为》,表现反帝国主义侵略的《刘提督克复水战得胜全图》,还有介绍 西方新科技在中国应用的《唐山真迹图》、《天津马路图》等都颇具增值潜力,而《民国初年月份牌》《大战天津

西方新科技在中国应用的《唐山真迹图》、《天津马路图》等都颇具增值潜力,而《民国初年月份牌》《大战天津 图》《德日争夺青岛图》和解放区木版水印《1949年新年画》(12张全套)等更是文物级藏品。

图》《德日争夺青岛图》和解放区木版水印《1949年新年画》(12张全套)等更是文物级藏品。

【材料二】

外国人对中国木版年画表现出极大的兴趣。海外华人的传统审美取向,不但满足了自身的喜庆需求,还引发了欧美人对东方艺术的关注。在国际上,有许多图书馆、美术馆专门收藏中国木版年画,据统计,收藏中国木版年画最多的国家是前苏联,俄罗斯圣彼得堡艾尔米塔什博物馆收藏的一幅木版年画《一人一性,百鸟百音》,传达着对大千世界的包容心态,反映了普通中国民众对和谐的人际关系的追求。

阅读《无边的回忆》,完成下列各小题。(共15分)

无边的回忆

席慕蓉

我有一双塑胶的拖鞋,是在出国前两年买的,出国后又穿了五年。它的形状很普通,就像你在台北街头随处可见的最平常的样式:平底,浅蓝色,前端镂空成六条圆带子,中间用一个结把它们连起来。买的时候是喜欢它的颜色。穿了五六年后,已经由浅蓝变成浅灰,鞋底也磨得一边高一边低了。

好几次,有爱管闲事的或者好心的女孩子劝我:“阿蓉,你这双拖鞋太老爷了。”

或者:“阿蓉,你该换拖鞋啦!”

我总是微笑地回答:“还可以穿嘛,我很喜欢它。”

如果我的回答换来的是一个很不以为然的表情,我就会设法转变一个话题。 如果对方还会对我善意地摇摇头,或者笑一笑,我就会

如果对方还会对我善意地摇摇头,或者笑一笑,我就会 忍不住要告诉他:“你知道我为什么舍不得丢它吗?”

忍不住要告诉他:“你知道我为什么舍不得丢它吗?”

这是个让生命在刹那间变得非常温柔的回忆。大学毕业时,课比较少,家住在北投山上,没有课的早上,我常常会带着两只小狗满山乱跑。有太阳的日子,大屯山腰上的美丽简直无法形容。有时候我可以一直走下去,走上一两个钟头的路。最让我快乐的是在行走中猛然回过头,然后再仔细辨认,山坡下面,哪一幢是我的家。

走着走着,我的新拖鞋就不像样了。不过,我没时间管它,我的下午都是排得满满,别有用处的。晚上回家后赶快洗个澡就睡了。

直到有一天,傍晚,放学回家,隔着矮矮的石墙,看见我的拖鞋被整整齐齐地摆在花园里的水泥小路。带着刚和同学分手后的那一点嚣张,我就在矮墙外大声地叫起来:“何方人士,敢动本人的拖鞋?”

花园里没有动静。再往客厅的方向看过去,外婆正 坐在纱门后面,一面摇扇子,一面看着我笑呢。那时外婆住在永和,很少上山来。但来的话就总会住上一两天,把我们好好地宠上一阵子再走。

坐在纱门后面,一面摇扇子,一面看着我笑呢。那时外婆住在永和,很少上山来。但来的话就总会住上一两天,把我们好好地宠上一阵子再走。

那天傍晚,她就是那样含笑地对我说:“今天下午,我用你们浇花的水管给你把拖鞋洗了,刚放在太阳地里晒晒就干了。多方便!多大的姑娘啦!穿这么脏的鞋给人笑话。”

⑪以后,外婆每次上山时,总会替我把拖鞋洗干净,晒好,有时甚至给我放到床前。然后在傍晚时分,她就会安详地坐在客厅里,一面摇扇子,一面等着我们回来。我常常会在穿上拖鞋时,觉得有一股暖和与舒适的感觉,不知道是院子里下午的太阳呢,还是外婆手上的余温?

⑫就是因为舍不得这一点余温,外婆去世的消息传来以后,所有能够让我纪念她老人家的东西:比如出国前夕给我的戒指,给我买料子赶做的小棉袄,都在泪眼盈盈中好好地收起来了。这双拖鞋,也就一直留在身旁,舍不得丢。每次接触到它灰旧的表面时,便仿佛也接触到曾洗过它的外婆的温暖而多皱的手。便会想起那在夕阳下的园中小径,和外婆在客厅纱门后面的笑容。那么遥远,那么温柔,而又那么肯定地一去不返。-段的叙述在文中起什么作用?

一双普通的拖鞋为什么让“生命在刹那间变得非常温柔”?

身为专业画家的席慕蓉善于以细致的描写讲述生活小事,抒发真挚的情感,结合文章内容分析本文这一写作特点。

①人有优良的品质,又有许多劣根性杂糅在一起,好比一块顽铁得在火里烧,水里淬,一而再,再而三,又烧又淬,再加千锤百炼,才能把顽铁炼成可铸宝剑的钢材。黄金也须经过烧炼,去掉杂质,才成纯金。人也一样,我们从忧患中学得智慧,苦痛中炼出美德来。

②孟于说:“故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为。所以动心忍性,曾益其所不能。”就是说,如要锻炼一个做大事的人,必定要叫他吃苦受累,百不称心,才能养成坚忍的性格。一个人经过不同程度的锻炼,就获得不同程度的修养,不同程度的效益。好比香料,捣得愈碎,磨得愈细,香得愈浓烈。这是我们从人生经验中得到的实情。谚语 “十磨九难出好人”;“人在世上炼,刀在石上磨”;“千锤成利器,百炼变成钢” ;“不受苦中苦,难为人上人”都说明以上道理。

③我们最循循善诱的老师是孔子。《 论语》 里孔子的话,都因人而发,他从来不用教条。但是他有一条很重要的教训。最理解他的是弟子曾参,怕老师的教训久而失传,在《大学》章里记下老师二百零五字的教训。其中最根本的一句是“自天子以至庶人,壹是皆以修身为本”。修身,不就是锻炼自身吗?

④修身不是为了自己一身,是为了齐家、治国、平天下。平天下不是称王称霸,而是求全世界的和谐和平,有的国家崇尚勇敢,有的国家高唱自由、平等、博爱。中华古国向来崇尚和气,“致中和”,从和谐中求“止于至善”。

⑤修身——锻炼自身,是做人最根本的要求。天生的人,善恶杂糅,还需锻炼出纯正品色来,才有价值。这个苦恼的人世,恰好是锻炼人的处所,好比炼钢的工厂,或教练运动员的操场,或教育学生的教室。这也说明,人生实苦确是有缘故的。

(选自杨绛《 走到人生边上》 ,有删改)文章开篇讲“人有优良的品质,又有许多劣根性杂糅在一起”的用意是什么?( 2 分)

第②段划线句运用了哪种论证方法?有什么作用?(2 分)

本文的主要观点是什么?(2 分)

走向3D时代

①热映的好莱坞大片《阿凡达》以其身临其境的3D(三维)效果赢得了全球影迷的好评,掀起了一股3D电影热潮,同时也让很多对3D技术持怀疑态度的人变成了3D技术的支持者,更让人们对3D家庭影视生活充满无限向往。一直徘徊在主流市场之外的3D技术终于奏响了进军家庭娱乐业的号角。

②3D是tlllree—dimensioilal的缩写,就是三维立体图像。就实质而言,这项技术原理并不复杂。人是通过左眼和右眼观察到物体的细微差异、从而感知物体在三维空间中的存在状态。在屏幕上,只要左眼和右眼看到的画面不是一幅图像,整个画面就会立体起来。

③3D技术在商业运用上已经有了较为快速的发展。越来越多的3D立体影院将投资建设,3D影片的数量也在大大增加。在3D技术迅速发展的同时,影视、音乐、动漫和网络游戏的相互渗透使得3D技术在电子消费领域显现出前所未有的强势,消费电子产品中使用3D技术的趋势已经非常明显。

④3D技术不仅被电影界接受,在电视领域也颇受青睐。如今,各电视生产商均借机力推3D电视,希望引领今后平板电视的发展趋势。电视媒体也争先恐后地将这项先进的视觉技术引入体育比赛转播中。英国当地时间2010年1月3l目下午1 7时打响的英超联赛,阿森纳主场迎战曼彻斯特联队的榜首大战,已成为英国体育史上的第一场由3D技术转播的体育比赛。

⑤此外,3D数码相机、3D数码相框已于去年年末实现产品化。3D数码相机可以通过双镜头叠加同一场景以产生立体影像,或是利用3D功能进行不同色彩模式的对比。而3D数码相框则是利用偏光原理,将不同图像同时折射到双眼,甚至可以充当3D眼镜,将普通照片立体化。在今年1月,松下公司展出了全球第一款高清3D摄像机,其双镜头的设计可以说非常独特。松下将该机的透镜、摄像机前端和双存储卡存储器合为一体,从而使机身更加轻便,在用户进行手持式拍摄时更加灵活。同时,该机可自动对图像进行校正,不需使用任何附加设备就能直接记录3D影像。

⑥不过,真正3D时代的到来仍然需要一段时间,目前,我们虽然能去电影院体验3D

电影,但资源相当有限。3D电视也面临同样的问题,没有3D节目内容的话,3D电视就只

是一个摆设。技术标准的制定同样是要面对和解决的现实问题。另外,健康和安全也是3D

显示技术急需攻克的难题。研究结果显示,观众在观看立体影像时,由于眼睛会迅速地来回

移动,因而容易造成眼睛疲劳。因此,对于栩栩如生的3D立体影像带来的视觉享受,我们

还需要耐心地等待。

(选文有删改)选文第①)段以好莱坞大片《阿凡达》开头,有什么作用?( 2分)

阅读第②段,用简单的语言给3D下个定义。 (2分)

结合文意,说说真正3D时代的到来有哪些制约因素?(3分)