1500年前后,近代社会的曙光已出现,世界逐步走向一体。但随着工业化的进程,环境保护日益成为人类社会的重 大课题。阅读下列材料,回答问题:

大课题。阅读下列材料,回答问题:

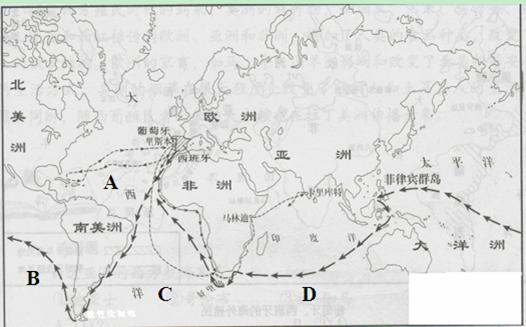

材料一 ……加强了欧洲同亚洲、非洲以及“新发现”的美洲等地的联系,……商人们把亚洲的茶叶、丝绸、瓷器、香料,非洲的黄金和象牙,美洲的黄金、白银、玉米、烟草和欧洲的枪支、工艺品等运往世界各地,大大促进了不同国家和地区间贸易的发展。

——人民教育出版社《历史》必修2

材料二 大洋洲有我们的牧羊场,阿根廷和北美西部草原上有我们的牛群,秘鲁送来它的白银,南非和澳大利亚的黄金流向伦敦,印度人和中国人为我们种茶,而且我们的咖啡、白糖和香料种植园遍布东印度群岛……

——19世纪中期一位英国经济学家的记述

材料三 1750年英国人口有1050万,1850年为2750万,1851年,城市人口占英国总人口的50 .2%,首次超过乡村人口。高/考/资/源/网在19世纪上半期的伦敦,人满为患,迁移到城市里的穷人,大多只能靠乞讨为生。许多工人只能住在没有照明和排水设施的地下室,使得传染病很容易扩散。与此相反,英国富人享有市内住宅和乡间宅第,拥有艺术收藏品,能参加被广泛宣扬的娱乐活动和去外国旅行,他们的生活方式几乎是社会底层的群众所不能理解的。 ——《世界近现代史》

.2%,首次超过乡村人口。高/考/资/源/网在19世纪上半期的伦敦,人满为患,迁移到城市里的穷人,大多只能靠乞讨为生。许多工人只能住在没有照明和排水设施的地下室,使得传染病很容易扩散。与此相反,英国富人享有市内住宅和乡间宅第,拥有艺术收藏品,能参加被广泛宣扬的娱乐活动和去外国旅行,他们的生活方式几乎是社会底层的群众所不能理解的。 ——《世界近现代史》

材料四 下图显示了工业化以来世界经济发展与环境质量之间的关系。

注:从18世纪后期到19世纪末,是工业化初期阶段;从19世纪末到20世纪中期,是工业化起飞阶段;从20世纪中期到20世纪末,是以高技术产业为主的后工业化阶段;20世纪末至今,是信息化阶段。

请回答

(1)材料一中的历史现象与哪件事情有关?这一历史现象对世界有什么重要意义?(6分)

(2)材料二反映了19世纪中期英国在国际分工中处于什么地位?这种地位是怎样形成的? (6分)

(3)根据材料三,指出18世纪中期到19世纪中期英国人口变化的特点及影响,并概括英国在城市化过程中出现的社会问题。

(4)根据材料四,说明工业化以来环境质量变化的趋势,并分析造成这一变化趋势的原因。

阅读材料,并回答问题:

材料一:“美洲金银产地的发现,土著居民的被剿灭、被奴役和被埋葬于矿井,对东印度开始进行的征服和掠夺,非洲变成商业性地猎获黑人的场所: 这一切标志着资本主义生产时代的曙光。”

——马克思《资本论》

材料二:“无论我们转身到什么地方,四处都可以看到我们的鲜血”

——名印第安人的自述

(1)根据材料,结合所学知识说明早期殖民扩张的主要目的和手段?

(2)马克思为什么说“这一切标志着资本主义生产时代的曙光”?

(3)结合材料,联系课本知识说明殖民主义给落后地区带来哪些灾难?

唐朝浪漫主义和现实主义诗人的代表分别是谁?并请各举一部他们的代表作品。

阅读下列材料,回答问题

材料一:孟子曰:“省刑罚、薄税敛”。

孟子曰:“民为贵,社稷次之,君为轻。…… ”

材料二:“欲天下之富而恶其贫,欲天下之治而恶其乱,当兼相爱、交相利。”

“(战争)春则废民耕稼树艺,秋则废民获敛……百姓饥寒而死者,不可胜数。”

“尚贤者,政之本也。……虽在农与工肆之人,有能则举之。”

(1)材料一反映了孟子的什么思想?

(2)归纳材料二中的思想观点。并请问这是谁的观点?

(3)结合所学列举“百家争鸣“中“儒、道、墨、法”四大家的基本思想。

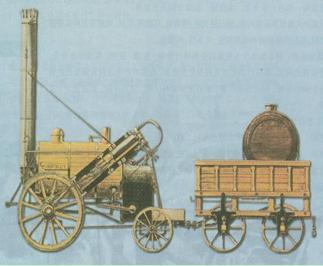

世界市场的形成和发展与下面图片所反映的重大事件有着密切的关系,根据图片结合所学知识回答问题。

|

图一(下图):(世界市场的孕育时期)

阅读下列材料:

材料一:观察下列两幅美国20世纪二、三十年代的图片:

图一:美国繁荣时期的汽车长龙图二:美国人排起长队领救济

材料二:在某种意义上,有人说,他挽救了市场经济。就是说,市场经济不是没有毛病,出了一些毛病,在30年代的时候,那么,他引进了一些新政,然后使市场经济又回到了一个比较健康发展的轨道。……开创了市场经济的新模式。在这种模式中,市场规律这只“看不见的手”和政府干预这只“看得见的手”联合起来,共同影响经济,市场的作用和政府的作用同时得以发挥。

——《大国崛起》解说词

材料三:“在国内战争结束的时候,俄国就像是一个被打得半死的人……而现在,谢天谢地,他居然能够拄着拐杖走动了!”……这个结果是什 么呢,结果就是,把市场,实际上就等于把商品、货币、市场机制引进到苏联的社会主义建设里面去,在马克思主义的发展史上,这是一个重大的突破。

么呢,结果就是,把市场,实际上就等于把商品、货币、市场机制引进到苏联的社会主义建设里面去,在马克思主义的发展史上,这是一个重大的突破。

——《大国崛起》解说词

回答下列问题:

(1)材料一反映了当时美国经济发生了什么重大的变化? (2分)

(2)材料二中的“他”是指谁?他开创的经济新模式与以往相比最大的特点是什么

(3)材料三中所说的俄国“能够拄着拐杖走动”得益于什么政策?为什么说它是对马克 思主义理论的重大突破?

思主义理论的重大突破?