某植物(其叶片如图一所示)放在黑暗中两天后,根据图二所示,处理其中一块叶片。然后将整株植物置于阳光下4小时,取该叶片经酒精脱色处理后,滴加碘液(棕黄色)显色,下列有关该实验结果和现象的描述正确的是( )

①实验后的结果显示出X为蓝色,Y为棕黄色

②W和X两部分对照实验能证明光合作用需要叶绿素

③X和Y两部分对照实验能证明光合作用需要水

④Y和木塞夹着的叶片部分对照实验能证明光合作用需要光

| A.③④ | B.①③ |

| C.②④ | D.①② |

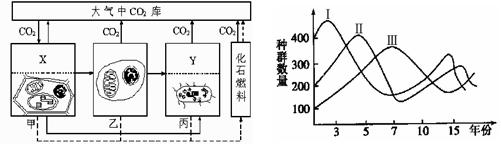

下面的左图为生态系统的碳循环示意图,其中甲、乙、丙表示生态系统中的三种成分;右图曲线表示某生态系统中3个不同种群的生长和繁衍情况,且已知种群Ⅰ为自养生物,三个种群间存在捕食关系。以下说法正确的是

| A.在生态系统中,右图中种群I、II、III依次属于左图中甲、乙、丙表示的生态系统成分 |

B.大气中的CO2只有通过左 图中X与甲中图示生物类群的光合作用才能进入生物群落 图中X与甲中图示生物类群的光合作用才能进入生物群落 |

| C.左图中Y与丙中图示生物类群都是异养需氧型的,右图中的三个种群都是需氧型的 |

| D.右图中三个种群的增长方式都是“S”型,5至7年间的种群Ⅱ属于衰退型种群 |

下列有关反馈调节的叙述中,错误的是

| A.负反馈调节在生物群落中普遍存在,但在生物群落与无机环境之间不存在 |

| B.当农田里蚜虫的数量增多时,七星瓢虫的数量也会增多,这样蚜虫种群数量的增长就会 受到抑制,这属于生物群落内的负反馈调节 |

| C.负反馈调节在生态系统中普遍存在,它是生态系统自我调节能力的基础 |

| D.甲状腺激素分泌的调节属于反馈调节 |

用“样方法”调查蒲公英种群密度的过程是

①选取一个该种群分布比较均匀的长方形地块,将该地按照长度画成10等份,在每份的中央划一个大小为1m2的样方

②选取一个该种群分布比较密集的长方形地块,将该地按照长度画成10等份,在每份的中央划一个大小不同的样方

③计数每个样方内该种群数量,取其最大值作为种群密度的估计值

④计数每个样方内该种群数量,取其平均值作为该种群密度的估计值

| A.①③ | B.①④ | C.②③ | D.②④ |

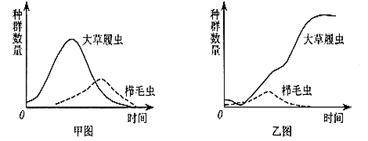

为研究人工生态系统中大草履虫和栉毛虫间捕食关系的影响因素,设计两组实验:

实验一:在培养液中依次加入大草 履虫和栉毛虫,得到种群数量变化曲线(见甲图);

履虫和栉毛虫,得到种群数量变化曲线(见甲图);

实验二:在培养液中先加入沉渣作隐蔽场所,再同时加入大草履虫和栉毛虫,得到种群数量变化曲线(见乙图);

据实验判断,正确的是

| A.沉渣对栉毛虫的种群数量变化无影响 |

| B.大草履虫以栉毛虫为食 |

| C.培养液为上述系统提供能量 |

| D.大草履虫的能量除用于自身代谢外,其余部分流入栉毛虫 |

为除去有害于农作物的某种害虫而引入捕食蜘蛛后,对这两个种群进行调查,得出如图所示结果,下列叙述中正确的是

| A.在蜘蛛引入前,害虫没有危害农作物 |

| B.虽然蜘蛛对害虫数量的变化产生影响, 但不能说是害虫的天敌 |

| C.B期间,蜘蛛数量减少的原因是食物不足 |

| D.C期间的平衡状态与A和B期间发生种群间的相互作用无关系 |