小明将家中清洗伤口用的消毒液——“双氧水”拿到学校的实验室,在老师的指导下和同学们一起做了如下实验。

【第一组实验】检验该双氧水是否失效。

⑴ 实验过程

①在试管中加入5 mL 的“双氧水”,把带火星的木条伸入试管中,发现木条未复燃;

②用酒精灯给上述试管加热,液体中有气泡产生,把带火星的木条伸入试管中,发现木条仍未复燃;

③如图装置进行操作,带火星的木条复燃,水槽中冰水所起的作用是 。

⑵ 实验结论: 。

【第二组实验】探究:氧化铜(CuO)能否催化“双氧水”分解

[猜想] Ⅰ. CuO不是催化剂、也不参与反应,反应前后质量和化学性质不变;

Ⅱ. CuO参与反应产生O2,反应前后质量和化学性质发生了改变;

Ⅲ. CuO是反应的催化剂,反应前后 。

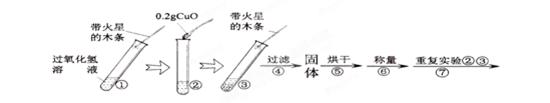

[实验]用天平称量0.2gCuO,取5mL的过氧化氢溶液于试管中,进行如下实验:

⑶ 完成下表:

| 步骤③现象 |

步骤⑥结果 |

步骤⑦现象 |

结论 |

| 溶液中 , 带火星的木条复燃。 |

|

溶液中有气泡放出, 。 |

猜想Ⅰ、Ⅱ不成立,猜想Ⅲ成立。 |

⑷ 步骤③结束后,用手接触试管底部,感觉烫手。说明“双氧水”分解的化学反应 (选填“放热”或“吸热”)。

⑸ 步骤④需用到的实验仪器有:铁架台(带铁圈)、漏斗(带滤纸)、烧杯、 。

⑹ 操作④中需要将圆形滤纸折叠处理,下列图示中不该出现的情形是 _(填序号)。

⑺ 步骤⑦的目的

⑻ 过氧化氢能被CuO催化分解放出O2的反应表达式为 。

【第三组实验】探究:不同种类催化剂能否改变“双氧水”分解出氧气的量

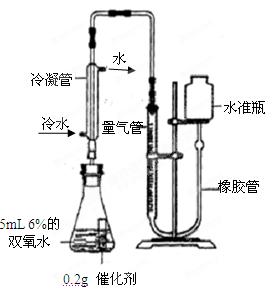

[实验]分别选用二氧化锰与氧化铜,采用如图试剂与装置实验,测量所得氧气的体积。

⑼ 检查该装置气密性的方法是连接好装置,从水准瓶注水,量气管中液面与右边液面形成高度差,做好标记,一段时间后,两边高度差 (填“变大”、“变小”或“不变”),说明气密性良好。

⑽ 使用冷水冷凝的目的是 _。反应前应将液面调节到量气管的“0”刻度,并使两边液面相平,反应后读数前,还需要进行的操作是 。

⑾ 两次实验表明,使用不同催化剂在常温下测得量气管读数均为112.0mL(O2的密度为1.43 g/L),则实验中选用的量气管规格合适的是 (填字母序号)。

A. 100 mL B.200 mL C. 500 mL

⑿ [实验结论]:不同种类的催化剂 改变双氧水分解出氧气的量。

【拓展研究】查阅资料得知实验所取5mL 6%双氧水中含过氧化氢(H2O2)0.34 g。请计算说明过氧化氢中的氧元素是否全部转化为氧气。(请写出计算过程,4分)

食醋是一种能增强食品酸味的调味剂,主要成分为醋酸(CH3COOH),与我们生活密切关联。请根据所学知识回答:

(1)食醋能作酸味的调味剂,是因为醋酸在水溶液中能解离出CH3COO﹣和(填离子符号)。

(2)与食醋一样,硫酸、柠檬酸等酸溶液都能使紫色石蕊溶液变色;都能与活泼金属反应生成气;都能与某些金属氧化物反应生成水;都能与碱发生中和反应。

(3)若浓硫酸不慎沾到皮肤或衣服上,应用冲洗后,再用涂上3%~5%碳酸氢钠溶液。

会用化学眼光看物质世界,是学习化学知识后应有的素质。结合下面材料填空。

材料一:一氧化碳是一种没有颜色、没有气味的气体,它能够燃烧,燃烧时放出大量的热,火焰呈蓝色。

(1)从化学物质类别看,CO属于(填“单质”或“化合物”)。

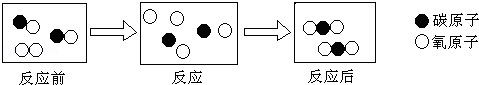

(2)从微观变化角度,“CO燃烧”的微观示意图如图所示。

用化学符号表示图中反应后的粒子:。

(3)从物质用途看,CO有可燃性,可以作为。

材料二:饮用硬度较大的地下水【含一定量的Ca(HCO3)2、MgSO4和少量的FeCl3】会影响健康。

(1)可用来检验某地下水是不是硬水.

(2)新买的铝壶用来烧水时,内壁被水淹没处有黑色物质生成,底部则有白色物质生成。

①黑色物质是铁,是铝壶与硬水中含有的某种物质发生反应形成的,其化学反应方程式为:。

②白色物质是水垢【主要成分是CaCO3和Mg(OH)2】,可用盐酸除去,其中用盐酸除去Mg(OH)2的反应方程式为。

铁是生产生活中应用最广泛的一种金属。

(1)铁元素与地壳中含量最多的元素组成的化合物化学式为(写出一种即可)。高铁酸钠(Na2FeO4)是一种新型高效的净水剂,高铁酸钠中铁元素的化合价为价。

(2)常见的食品脱氧剂多为无机铁系脱氧剂,其主要成分为活性炭铁粉。请将下列脱氧中主要反应的化学方程式补充完整:4Fe(OH)2+O2+2=4Fe(OH)3。

(3)高温条件下一氧化碳能把铁从赤铁矿石(主要成分为Fe2O3)中还原出来,反应的化学方程式

是。

甲、乙两种固体物质的溶解度曲线如图所示,回答下列问题:

(1)由甲、乙两种物质的溶解度曲线可判断,溶解度受温度影响较大的是(选填“甲”或“乙”)。

(2)40℃时,乙的溶解度为g;40℃时,饱和溶液中乙的质量分数为(精确到0.1%);60℃时,把65g的甲加入50g水中,充分溶解,得到该温度下甲的水溶液是(填“饱和”或“不饱和”)溶液.

(3)从甲的饱和溶液中提取甲,应采用方法是(填“冷却结晶”或“蒸发溶剂”)。

(1)碳在地壳中的含量不高,但它的化合物数量众多,而且分布极广.

①图a为碳原子的结构示意图,碳原子最外层电子数为,属于(填“金属”,“非

金属”或“稀有气体”)元素.

②图b、c、d对应三种碳单质,图b单质的名称是。

③C为+4价,Cl为﹣1价,由C和Cl组成的化合物的化学式为。

(2)金属镁着火不能用CO2灭火,因为镁能在CO2中燃烧生成碳和氧化镁.该反应的化学方程式为,反应基本类型是反应(填“化合”、“分解”、“置换”或“复分解”).