材料一 我们反思这场战争,不是计较一场军事战争的胜负,它不是一个军事问题,而是一个思想问题,中国文明,经历了内部的改良与革命,还有外来的侵略和支援,从清朝的封闭和黑暗的中世纪文化,重新回到全面开放和多样化的近代文明转型时期。在近代文明的转型中,世界力图"改变中国",而我们不能只是仇恨和愤怒,我们不能狭隘地站在爱新觉罗家族政权的立场上,而是应该站在文明中国的立场上。“清代中国”需要改变,封闭和孤立的、腐朽和没落的。我们自己也在内部改变,无论是洋务运动,还是戊戌变法,无论是辛亥革命,还是新民主主义革命,无论是李鸿章,还是康有为,无论是孙中山,还是毛泽东,中国先进的知识分子都在尝试利用各种方法,从内部改变着“清代中国”,不断催生着一个崭新的新中国。

——裴钰《改变中国——鸦片战争英国出兵170周年反思》

材料二 凡事都有两面性,尤其在历史这方面,有些事件几乎是不可避免的。从直接的影响来看,八国联军屠杀中国的人民,掠夺中国的财物,逼迫中国要战争赔款,还要中国开通口岸以便他们长时期的在经济上压榨中国……看圆明园和故宫,遭到了严重的破坏,被掠到海外的国宝不知有多少。但从间接的影响来讲,八国联军的侵占行径也同时惊醒了中国这个东方睡狮。让中国人知道了固步自封的危害,也让那些怀着天朝上国的思想的老顽固们清醒地认识到,他们的时代过去了,中国必 须向世界看齐。八国联军敲开了中国的国门,也让中国从此开始现代化进程,开始参与全球化。也正是由于中国的被侵略,让中国理所当然站在正义的一方,在两次大战中不至于沦为世界所不齿的邪恶

须向世界看齐。八国联军敲开了中国的国门,也让中国从此开始现代化进程,开始参与全球化。也正是由于中国的被侵略,让中国理所当然站在正义的一方,在两次大战中不至于沦为世界所不齿的邪恶 轴心国。

轴心国。

请回答:

(1)材料一作者的主要观点是什么?对此结合所学谈谈你如何理解?

(2)材料二中作者认为八国联军侵华对中国的影响是什么?

( 3)上述两则材料体现了历史研究中的什么观点?

3)上述两则材料体现了历史研究中的什么观点?

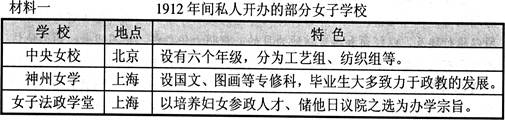

妇女与教育

材料二:1914年,教育总长汤化龙发表他对当时女子教育的看法:"民国以来, 颇有一派人士宣导一种新说,主张开放女子之界限,其结果致使幽娴女子提倡种种议论,或主张男女同权,或宣导女子参政。……盖谓该校在今日,不但毫无利益,而反有巨害。"

问题:基于上述材料,谈谈你对民国初年社会的认识。

有学者认为"就世界大势论,鸦片战争是不能避免的。"试用所学知识论证这一观点。(12分)

开国议政(14分)

假设你是宋初的决策者,需要做出一项重要的决定--是否大力推行科举制。决策之前,你需要考虑的因素如下:

(1)请你在文本框内的A、B两处填上恰当的文字。(8分)

(2)综合以上因素,你会做出怎样的决策?理由是什么?(6分)

梭伦的大盾(

古希腊思想家亚里士多德在《雅典政制》一书中对梭伦改革做了如下描述:

当梭伦完成上面所述的宪法时,平民时常来找他,并且为着他的法律而使他感到烦恼,批评这些,问问那些;他既不愿变更法律条文,又不愿居留而受谤,所以旅行埃及,以经商和游览该地为目的,声明十年之内,将不回来,因为他认为他没有义务留下来解释法律,大家应该遵从他所写的法律条款。而且这时他的境遇也很不顺适。……因为平民期待他制订法律,重新分配一切财产,而贵族则希望他或恢复以前的制度,或只是略加变更;但梭伦双方都不讨好,尽管他如果随意袒护一方,就有成为僭主的可能,他却宁愿遭受双方仇视,而采取曾是最优良的立法,拯救国家。

对于上述情形,不但大家的看法都一致,而且梭伦自己在诗中也这样说:"……

我拿着一只大盾,保护两方,不让任何一方不公正地占据优势。"

问题:

(1)为何梭伦认为自己可以离开城邦十年不回?

(2)梭伦为何不向平民和贵族任何一方解释法律?

(3)根据材料,你认为推动雅典民主政治的因素有哪些?

阅读下列材料:

材料一、一个人所以发家致富,不在于他的品德、智慧或勤劳,而完全靠上帝恩赐。

——加尔文

材料二、财富本身决不像某些蠢人所想的应予以斥责。这样做就是亵渎神明。

——加尔文

请回答:

(1)材料一中“一个人发家致富”的原因是什么?他的核心思想是什么?代表了谁的利益?

(2)材料二中“某些蠢人”是指那些人?

(3)加尔文宗教改革对欧洲的历史进程有什么影响?