伴随网络时代的到来,网络已经渗透到当今社会生活的方方 面面。某中学高三(2)班的

面面。某中学高三(2)班的 同学以“网络与生活”为主题,开展综合探究活动,同学们通过走访、上网、咨询、查阅等途径获得如下信息:

同学以“网络与生活”为主题,开展综合探究活动,同学们通过走访、上网、咨询、查阅等途径获得如下信息:

信息一:网络民主逐渐成为中国政治文明的新鲜符号。许多同学都认为网络民主做到了“百家争鸣、百花齐放”,各种的话(好话、坏话、正确的、错误的)都能说,各种意见(赞成的、批评的、反对的)都能发表,不担心戴帽子、打棍子、抓辫子,不担心“秋后算帐”,不同意见能争个你死我活的,不需要统一思想、统一口径。

(1)据此,有同学认为“真理会在不明真相的网民热议中走失” 。请你运用认识论的相关知识分析这种观点。

信息二: “晒黑族”是热衷于揭“黑”的特殊网民,他们将政府、社会上不平事在网上进行披露,以警示他人。“晒黑族”所晒之“黑”的范围下至关系民生的吃穿住用行,上至政府官员的权利泛滥,就像他们的口号所说的那样:“只有不想晒的,没有不敢晒的。”

(2)结合政治生活的知识,请你对网络“晒黑族”如何理性“晒黑”提出建议。

创办于2002年的“感动中国年度人物”评选节目,是一个彰显国家荣誉的人文活动。它以评选出当年度具有震撼人心、令人感动的人物为主打内容,以弘扬自强不息的民族精神,重塑中国人的道德价值观为目标,该节目被称为“中国人的年度精神史诗”。从2002年到2011年,10场精神盛宴让人们为之悲喜动容。“感动中国年度人物”评选节目向观众推出的100多位人物,有来自民间的人士,有光彩耀人的明星,也有睿智学者,他们身上都有一种让观众感到心灵震撼的精神力量,都以不平凡的事迹感动了中国,并受到广大人民群众的尊重和敬佩。

“感动中国年度人物”的事迹对我们青年学生要求更高的思想道德目标有何启示?

材料一:据统计,在全球最大的300家传媒企业中,144家是美国企业,80家是欧洲企业,49家是日本企业,美国及其他西方发达国家控制了全球媒体的90%。许多国家的电视节目中,美国节目占到60%~70%, 有的占到80%以上,而在美国,外国节目仅占1%~2%。美国电影的总产量仅占世界电影产量的6%,而在世界电影市场的总体占有率达到80%。

材料二:当今,世界各国都非常重视培育民族精神,美国以强化“美国精神”为公民教育的重点。俄罗斯近年先后制定了对全民特别是对青少年进行爱国主义教育的大纲和法案,力求重振民族精神。韩国的爱国主义教育以政府为主导,推崇“身土不二”,培育“韩国精神”。

材料三:党的十七大报告指出:“面对世界范围各种思想文化的相互激荡,必须把弘扬和培育民族精神作为文化建设极为重要的任务,纳入国民教育的全过程,纳入精神文明建设的全过程,使全体人民始终保持昂扬向上的精神状态。”

结合材料回答:

(1)材料一说明了什么现象?材料二、三共同说明了什么现象?

(2)当前我国为什么要弘扬和培育民族精神?

(3)你认为如何弘扬和培育民族精神?

阅读材料,完成下列问题。

一些地方抓住文化产业发展机遇,发掘自身独特的历史文化资源,通过市场运作成功地打造旅游文化品牌,如山西打造的晋商文化品牌名噪一时,浙江宁海创办的“开游节”巧用徐霞客游记,吸引了越来越多的徒步旅行者参与,呼和浩特举办的“昭君文化节”因高扬民族团结文化而倍受游人青睐。

随着文化市场不断发展,历史名人、“名人故里”之争日益激烈,一些地方无视历史事实凭空臆造“历史人物”搞旅游开发,把文学作品中虚构的人物作为“文化名人”来开发,甚至利用文学作品中的负面人物形象举办主题文化活动。但是,这些盲目搞文化旅游的做法,并没有得到消费者和市场的认可。

(1)结合材料,运用文化生活知识分析为什么会出现各地竞相争夺历史名人、“名人故里”的现象。

(2)从弘扬优秀中华文化的角度,就利用历史文化资源发展旅游文化产业提出两条建议。

就业是民生之本,党和政府高度重视就业工作。阅读下列材料,并回答问题。

表:2001-2010年度市场职业供求总体变化(岗位空缺与求职人数的比率)

| 年份 |

2001 |

2002 |

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

| 比率 |

0.71 |

0.79 |

0.88 |

0.93 |

0.96 |

0.96 |

0.98 |

0.95 |

0.91 |

1.01 |

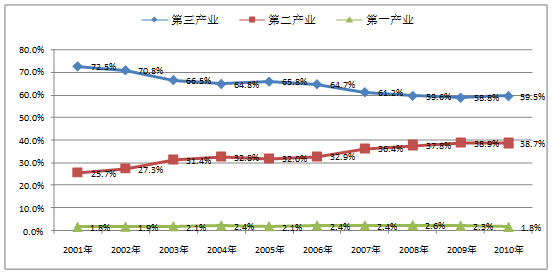

图:2001-2010年度三大产业劳动力需求比重变化

材料一:近几年,沿海一些省份出现企业“用工荒”困境,并呈现出向全国蔓延的趋势。

在一些用人单位,技工、销售代表、置业顾问等职位一员难求。但另一方面,大型国企

和机关事业单位招考又异常火爆。“用工难”和“就业难”同时并存。

材料二:社会主义市场经济体制建立以来,单位用工自主权和劳动者自主择业权逐步落实,以双向选择、自主协商、订立劳动合同作为确立劳动关系的基本方式,增强了人力资源市场的活力和效率。同时,政府逐步改革社会保障制度、户籍制度、高校毕业生分配制度,多渠道提供就业岗位,加大职业技能培训和人力资源开发力度,劳动就业的政策环境与社会环境日益完善。

(1).概括表和图所反映的经济现象。

(2).针对材料一反映的问题,请从劳动者的角度提出解决的建议。

(3).结合材料二,运用政府职能的知识,说明政府在完善就业市场中的作用。

阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

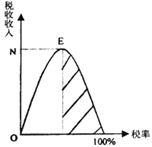

材料一美国著名经济学家、“供给学派”代表人物阿瑟·拉弗提出的“拉弗曲线”理论(见右图),曾得到美国前总统罗纳德·里根的青睐和支持。在1980年的总统竞选中,里根将这一理论作为“里根经济复兴计划”的重要理论之一。里根执政后,经济增长也出现当时少有的景气,可以说“拉弗曲线”理论立下了汗马功劳。

材料二我国近几年结构性减税的内容

| 税种 |

税改内容 |

|

| 税收减免 |

个人所得税 |

起征点提高到3500,由九级调整为7级 |

| 企业所得税 |

企业所得税减免优惠项目:①从事农、林、牧、渔业项目的所得;②从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得;③软件生产企业或集成电路设计(生产)企业;④需要国家重点扶持的高新技术企业;⑤技术先进服务型企业;⑥动漫企业减免企业所得税;⑦小型微利企业可享受20%优惠税率。 |

|

| 增值税 |

①从生产型增值税向消费型增值税的转变,纳税人购进的固定资产所发生的进项税额能够在发生当期抵扣; ②小规模纳税人增值税征收率由过去的6%和4%一律降至3%。 |

|

| 税收 增加 |

资源税 |

提高磷矿石、玉石、珍珠岩等矿产资源税 |

| 增值税 |

提高金属矿、非金属矿的采选产品的增值税率 |

|

| 消费税 |

提高烟酒的消费税率,停征养路费,改征成品油消费税 |

(1).结合材料一,简要概括“拉弗曲线”理论所描述的经济学道理。

(2).根据材料二,运用《经济生活》知识,说明我国实施结构性减税的意义。