迷信与科学的主要区别之一在于,迷信只是一种主观臆测,而科学则建立在对现实世界的客观观察之上。阅读下列材料:

材料一 谶纬是中国古代谶书和纬书的合称。其中“谶”是秦汉间巫师、方士编造的预示吉凶的隐语;“纬”是汉代附会儒家经义衍生出来的一类书,是对未来的一种政治预言。谶纬之学又称符瑞文化,是继筮卜文化之后出现的企图沟通天人关系的又一学说,“其(谶纬)极端性既凸显了汉代思想博大吞吐的气势,又凸显了汉代思想拼凑杂芜的思想缺陷;既表现了汉人的自信与智慧,又表现了汉人的迷信与稚拙;既是色彩绚丽的时代画卷,又是黯然消退的过眼烟云。”

——徐兴无《谶纬文献和汉代文化构建》

(1)有人认为与筮卜文化相比谶纬文化有其进步意义,请依据材料并结合所学谈谈你的认识。

材料二 自然科学借以宣布其独立并且好像是重演路德焚烧教谕的革命行动,便是哥白尼那本不朽著作(《天体运行论》)的出版,他用这本书(虽然是胆怯地而且可说是只在临终时)来向自然事物方面的教会权威挑战,从此自然科学便开始从神学中解放出来。

——恩格斯《自然辩证法》

(2)依据材料并结合所学,概要指出“自然科学开始从神学中解放出来”的代表性理论成就,并简要评述《天体运行论》的历史地位。

材料一:17、18世纪时,英国的纺织业靠着差不多100%关税的保护,避免了廉价的印度纺织品的进口冲击。直到成为全世界生产效率最高的国家,英国才拆掉这些壁垒。即使在19世纪末自由贸易的鼎盛期,印度作为英国殖民地,仍然是自由贸易的禁区,多种工业品的市场基本上只准英国人插足。

——[美]彭慕兰等《贸易打造的世界》

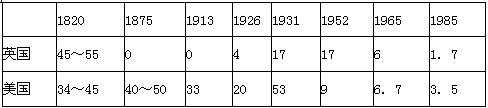

材料二: 1820—1985年英美进口关税率(%)

——据[美]赫尔德等《全球大变革》等

(1)根据材料和所学知识,判断在英国是“自由贸易成就了工业革命”还是“工业革命成就了自由贸易”,并说明理由。(8分)

(2)根据材料二,指出1926~1985年美国进口关税率发生了怎样的变化,并结合所学知识分析变化的原因。(9分)

(3)在当代贸易自由化趋势中,出现了哪些区域性经济一体化组织?这些组织的出现对贸易自由化趋势有何影响?(7分)

重要历史人物以特殊的地位,独到的眼光,推动着世界历史发展的进程。某班同学举行影响世界历史进程的重要历史人物展。结合展板内容与所学知识,回答问题。

展板一李鸿章办“洋务”

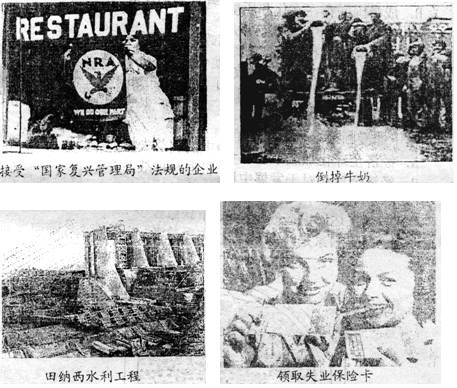

展板二罗斯福的新政

“计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划,市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。”

——1992年,邓小平

(1)结合材料和所学知识,归纳李鸿章创办的洋务企业所起的积极作用。

(2)根据上述材料,列举罗斯福政府采取了哪些重要措施来缓解经济大危机?

展板三邓小平的“计划与市场”

(3)结合所学知识,说明邓小平讲话的重要意义。

材料:孙中山在《建国方略》的实施计划中描绘了以广州为龙头的南方经济区的设想:广州位于广州河汊之顶,为在中国最肥饶之冲击土壤。此地每年有三次收获,二次为米作,一次为杂粮……此河汊又产最关味之果实多种。……此所以纵有河汉沃壤所产出巨额产物,犹须求多数之食料于邻近之地与外国也。若在吾国共同发展事业计划之下,使用机器,助其工业,则广州不久复其昔日为大制造中心之繁盛都会矣。……以世界海港论,广州实居于最便利之地位。既已位于此可密航行之三江会流一点,又在海洋航运之起点,所以即为中国南方内河水运之中轴,又为海洋交通之枢纽也。《建国方略》还提到:就国际发展食物生产计划言之,须为同时有利益之下列二事:一测量农地;二设立农器制造厂。……设立农器制造厂欲开发废地,改良农地,以闲力归于农事,则农器之需要必甚多。中国工价甚廉,煤铁亦富,故须自制造一切农器,不必由外国输入。

(1)根据材料概括孙中山认为南方经济区如何实现农业现代化。

(2)结合所学知识说明孙中山的农业现代化设想为什么在当时无法充分实施?

科技革命极大地推动了人类社会的发展。根据下列材料并结合所学知识回答问题。

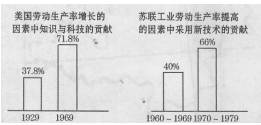

材料一:

材料二: 1973年各国科研经费中国家投入所占比重

| 美国 |

联邦德国 |

法国 |

| 54% |

47.1% |

56.4% |

材料三:第三次科技革命中的各项技术都是知识密集、战略性、时效性、风险性强的新技术,没有大规模、多学科的有机配合和国家的统一组织、规划和投资是很难完成的。

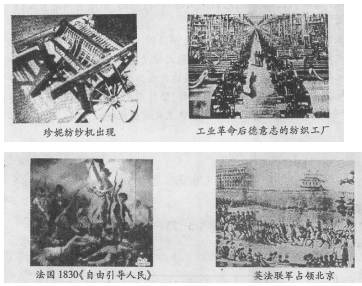

材料四:

材料五:美国政府主要通过各种合同组织各大学、工业公司和政府研究单位来完成科技计划、贯彻政府的科技政策。美国的科技政策有以下几个特点:(1)重视国防研究和基础研究。(2)重视对大学教育和研究经费的投资。(3)促进政府研究中心、工业公司与大学间的合作,促进科研成果的商品化。(4)扩大国际科技合作与交流,引进人才。

材料六:苏联有关科学研究的方向、计划、经费等问题,均由国家科委协助部长会议审查、批准和发布。各部门按指令性计划完成任务。这种管理体制曾有力地保证了一些高技术项目研制成功。但它的弊端是科研与生产脱节,新技术成果难以投入生产并转化为商品。此外,靠发布行政命令和指令性计划选行管理,使科研工作缺乏内在的激励机制,微观科技活动效率低下。

——《世界现代经济史》

(1)据材料一所示图片,概括第一次科技革命后世界历史发展的突出变化。

(2)据材料三、四及有关知识,说明材料二中主要资本主义国家加大科研经费投入的原因及影响。

(3)据材料五、六,比较美国与苏联科研体制的不同点及其带来的影响。

(4)以上国家发展科技的经验,对我国实施“科教兴国”战略有何借鉴?

阅读下列材料:

材料一中国传统文化属于农业文明,环顾世界,在所有的农业文明中,惟有中国文化发展得最细密、最精致、最富于情趣。世界上再没有一个农业文明可以与它匹敌。

(1)根据材料一及所学知识,概括中国古代农业经济的基本特点。。

材料二两千多年前,中国经过春秋战国五百多年的混乱,到秦统一完成了第一次文明转型,即“铁制农具十小农经济十君主官僚体制”的中国传统文明终于成型。几百年前,欧洲农耕文明 的发展也面临着人口与资源的激烈矛盾。后来,西方文明出现新的转型,开始了文艺复兴,发明了蒸汽机,并因此牵动了工业革命,展开了一场人类对自然更大的征服运动。同时经过法制的建立与不断完善,逐步建立起了以自由企业为中心的自由民主政体。

的发展也面临着人口与资源的激烈矛盾。后来,西方文明出现新的转型,开始了文艺复兴,发明了蒸汽机,并因此牵动了工业革命,展开了一场人类对自然更大的征服运动。同时经过法制的建立与不断完善,逐步建立起了以自由企业为中心的自由民主政体。

(2)根据材料二结合所学知识概括指出两种文明的政治经济特点。

材料三……工业文明的先导国家以枪炮打开了地球上一切民族和国家的大门,迫使一切后进民族走向工业化之路。近代中国,为实现民族的平等和国家的发展,进入了由农耕文明向工业文明的转型期……

(3)结合所学知识,指出“工业文明的先导国家以枪炮打开了地球上一切民族和国家的大门”的主要目的。并根据材料和结合所学举例说明“工业文明的先导国”是通过什么方式迫使中国“进入了由农耕文明向工业文明的转型期”的。