散文阅读:

夜读岳飞

李元洛

窗外,江南的春雨潇潇。远处高楼上五彩霓虹灯明灭不定,近处有流行音乐在卡拉OK泛滥新潮。我独坐书房,像独守汪洋大海中的一座孤岛,挑灯夜读八百年前的岳飞。

我读岳飞手书的诸葛亮前后《出师表》。丞相祠堂何处寻?多年前有缘去四川成都,刚刚从杜甫《蜀相》诗中走进去,便在武侯祠的回廊上被镇住了。回廊壁上嵌着两块硕大的青色石碑,镌刻的正是诸葛亮的前后《出师表》。我平日也读过不少碑帖,最令我五内如沸的莫过于这一方了。那遒劲奔放的行草,喷自一管八千里路云和月中的凌云健笔,涌自一位英雄待从头收拾旧山河的激烈壮怀。巴山楚水,万叠千重,我无法将那碑文搬回家去,只能将它藏在心中。数年之后,我专程拜谒谭嗣同的家乡浏阳,竟然在浏阳的书店买到新出版的《岳飞书前后出师表》。谭嗣同是封建末世的奇男子,岳飞是名彪青史的伟丈夫,我的遇合冥冥之中有什么天意吗?我庆幸我的夙愿于斯时斯地如愿以偿。

今夜,窗外是潇潇的江南春雨。我没有去凭栏,我品读岳飞书于《出师表》之后的“跋”:“绍兴戊午秋八月望前,过南阳,谒武侯祠,遇雨,遂宿于祠内。更深秉烛,细观壁间昔贤所赞先生文词、诗赋及祠前石刻二表,不觉泪下如雨。是夜,竟不成眠,坐以待旦。道士献茶毕,出纸索字,挥涕走笔,不计工拙,稍舒胸中抑郁耳”。我的耳边,敲响岳飞八百年前在南阳武侯祠听到的雨声,我的眼前,红起岳飞当年夜深不寐时点燃的烛光。岳飞他瞻仰武侯祠而泪下如雨而坐以待旦而挥涕走笔,这不是一种精神人格上深刻的领悟、沟通和激动吗?一位,少年时母亲就在他背上刺下了“精忠报国”的叮咛,一位,在危急存亡之秋向历史和苍生作出“鞠躬尽瘁,死而后已”的表白。虽然异代而不同时,这却是一个心忧天下的灵魂和另一个心忧天下的灵魂的隔代相呼,是一颗高贵的心和另一颗高贵的心的遥相感应。八百年后的今日春夜,我侧耳倾听的是江南夜雨,更是那英雄二重奏的铿然和鸣。

稍后于岳飞而呼吸在同一个时代的陆游,对《出师表》也赞美不已:“出师一表真名世,千载谁堪伯仲间。”(《书愤》)“出师一表通今古,夜半挑灯更细看。”(《病起书怀》)《出师表》的具体指涉,也许离我们已经太遥远了,今天夜半我挑灯仔细看的,是和我们仍然十分亲近的岳飞的事迹。有一回,岳飞和一群文人学士谈及纷乱的时局,有人提出“天下纷纷,不知几时才可太平”,岳飞有名的回答传于后世,直到今天仍然掷地作金石之声而振聋发聩:“只要文官不爱钱,武将不怕死,天下自然就会太平”!当今之世,钱潮动地,欲浪拍天,芸芸众生对财神的尊敬不是远远超过了对其他所有的神明?岳飞登坛拜将,身居高位,但自俸仍然甚俭,全家仍然是布衣粗食,他无论平时或战时也仍然和士卒同甘共苦,这样,岳飞的部队上下一心,真正是“战无不胜”,连强敌也无可奈何地惊呼“撼山易,撼岳家军难”!今天,人欲与物欲一起横流,穷乡僻壤仍然饥肠辘辘,酒楼宾馆有的人却挥公款如挥泥土。

窗外,今夜已潇潇雨歇。在商品狂潮的惊涛拍岸声里,在现代的滚滚红尘之中,我再一次夜读八百年前的岳飞。我读人的傲然脊梁,读民族的浩然正气,读历史的巍然丰碑。.从全文看,标题“夜读岳飞”中“读”的意思有哪两层?

.文章第①段,作者在书房挑灯夜读,为什么还要写远处高楼上明灭不定的五彩霓虹灯以及近处泛滥新潮的流行音乐?

.第②段“我庆幸我的夙愿于斯时斯地如愿以偿”,“我的夙愿”具体指的是什么?

.文章末段,作者说读岳飞,就是“读人的傲然脊梁,读民族的浩然正气,读历史的巍然丰碑”,这样说有什么深刻的含义?

激发“到此一游”的文明耻感

李浩燃

①埃及卢克索神庙有着3000多年历史的浮雕上,刻划着汉字“丁××到此一游”。近日,有人在微博上贴出这样一幅刺目的照片,发布者“无地自容”的心情,也成为很多网友的一致感受。

②“没到过卢克索,就不算到过埃及。”神庙与汉字,两大文明竟以如此方式相遇,实在让人尴尬。不管是真心喜爱、跟风模仿还是年幼无知、出于炫耀,这种行为不仅污损了人类文明的瑰宝,也为中国游客添了一笔不良记录。

③相对大多数中国游客的有序有礼,少数人的不良表现更容易被放在公共外交的聚光灯下。不讲卫生、不遵守公共秩序、踩踏黄线、在飞机上争夺行李架空位……因为这些行为,中国游客甚至在国外一家市场调研机构的调查中,名列“最差游客榜”第二名。当中国出境旅游人数从2000年的1000万人次快速增长至2012年的8300万人次,“每个人都是一部中国读本”,这句提醒更有特殊含义。

④“到此一游”的风波,理应成为反思文明素养的契机。面对刻字,现场中国游客莫不感觉羞愧,甚至连导游也赶紧走开。微博热议、媒体讨论中,惭愧、耻辱的情绪,谴责、反省的主调,也让人看到整个社会对文明素质的强烈吁求、一个国家文明意识的自我审思。当事孩子的父母也主动联系媒体,流下忏悔泪水,坦言“孩子犯错误,主要责任在大人,是我们监护不到位,平时教育做得不好”,公开道歉。未成年人犯错在所难免,应予以必要宽容并助其改正,但整个社会则应以此为镜、自我检视。

⑤的确,“到此一游”远涉重洋,也是国内不文明言行的不自觉“输出”。从被刻字弄得遍体鳞伤的长城,到赫然出现在故宫大水缸上的涂划,都是孩子耳濡目染的“活教材”。习惯了乱闯红灯,出了国可能也会“红绿色盲”;习惯了大声喧哗,在国外也难以主动调低音量。从这个角度说,文明习惯的养成不分海内外,文明素养的提升,更需要每个人的日常践行。

⑥有人说,最好的“到此一游”,是把旅途中所有的美好都刻在心上。而提升文明素养,也需在心上刻下这让人蒙羞的“到此一游”。在拥堵的公路上随意并道时,在地铁的长队里加塞插队时,在逃票成功洋洋得意时,在网络空间掐架骂娘时,这几个字就该闪动警示之光,提醒你触碰到了文明的红线。谨记“到此一游”激发的文明耻感,以此自戒自省,以此校言校行,整个社会的文明程度才能迈进一步。

⑦今日中国,吃饭穿衣已经不是问题,甚至海外奢侈品商店促销都会挂上汉语海报。然而,很多人也感觉,“两手满当当,心中空荡荡”。的确,现代化的过程中,怎能少了人的行为举止、思想意识的现代化?国务院会议倡导“健康文明旅游方式”,政府机构出台“文明行为指南”,这些都让人看到,在社会管理者那里,文明素养、人的素质,已越来越成为“发展的必修课”。

⑧同样是神庙,雅典阿波罗神庙的一块石板上,刻着这样的铭文:认识你自己。反思埃及神庙刻字事件,以此为契机省察自我文明素养,才能在国际交往中赢得尊敬,更让我们在文明复兴之路上“递进一层”。(选自2013.5.27《人民日报》)文章开头段提到埃及卢克索神庙,结尾提到雅典阿波罗神庙,这样的写法有什么好处?

作者在文中针对“到此一游”这类不文明现象,提出的核心观点是什么?请用原文回答。

第③段中作者说 “‘每个人都是一部中国读本’,这句提醒更有特殊含义。”“特殊含义”应该怎么理解?

第⑤段画线句子运用了什么论证方法?有什么作用?

我的那些花儿

北方的隆冬时节,一朵小花悄悄地开放了,在一个无人注意的角落。

那一天,我走过长廊尽头,不经意地一瞥,(A)发现了那粉粉嫩嫩的一小朵花,正芳心半卷,袅袅娜娜地羞涩着盛开,不由得分外惊喜,停下脚步认真地审视起来。那是一棵很不起眼的四季红,两枝纤纤瘦瘦的细茎弱不禁风,几片稀稀疏疏的叶子黄绿参半,如果不是这朵小花依旧在枝头从容地绽放,我会以为它早就进入了休眠期。

说它是一朵小花,一点都不过分。那柔柔弱弱的一小朵,也就比拇指盖大那么一丁点,看了直让人有一些疼惜的感觉。但是,在我眼里,它是那样的柔情和妩媚——层层叠叠的粉红色花瓣团团围绕着舒展开来,中间是一柱金黄酿就的蜜一般甜润的花蕊。窗外寒风凛冽,冷雪纷飞,它就那么孤独而淡定地挺立在向北的窗前,全然没有因为弱小而放弃自己盛开的权利。

弱小,但不是弱者;不为争艳,只为盛开,是这朵小花对生命最好的诠释。

角落里的这棵四季红,牵动了我记忆深处另一段关于花的往事。

那一年,临近春节的时候,丈夫不知从哪里搬来一盆很大的杜鹃花。当我从寒风中踏进家门的一刹那,扑面而来的暖意和那一树热烈浓重的殷红,就像一簇红通通的炉火,燃烧着冬天的萧条和冷漠。于是,被寒冷禁锢的心,因了这份意外的美丽,立刻变得舒缓而轻灵。

原来,鲜花是离我们最近的天使,它会在一瞬间改变我们的感官和心情,让我们的视觉透过纷纷扰扰的尘世而更加丰盈和感动。

此后的日子里,我每天精心呵护,犹如守望着一树繁华绮丽的梦。

杜鹃花次第开放,一连开了两个多月,花事最浓的时候竟然同时盛开了三十几朵。这期间那些花儿就像盛开在我心中,让我的心境鲜活美丽而又充满柔情。

也许是真的应了那句老话:好花不常开。

那一天,我在为杜鹃花洒水的时候,无意间发现几个花骨朵还没有开放便已经开始枯萎了。我的心隐隐作痛,那是一朵朵崭新的生命啊,为什么还没来得及展示自己的容颜,便夭折在无言的岁月中?

几天后的一个早晨,我沮丧地发现,那些未开的蓓蕾一个个凋落,叶子也开始萎黄。当花儿落尽的时候,一种莫名的忧伤深深地刺入心底,我暗自叹息,为什么美丽总是如此短暂!

丈夫说,你喜欢,我再弄几盆回来就是了,没必要这么多愁善感嘛!

我谢绝了,并发誓不再养花。那盆黄叶斑驳的杜鹃花被我搬到了阳台的一个角落,偶尔闲来无事,也会给它浇上一些水。

日子过得飞快,转眼间,窗外已是一片新绿。那一天,我在收拾阳台的时候惊讶地发现,那棵杜鹃花的枝头,竟然顽强地挺立出一朵嫣红的小花,而花树的周围却是落叶满地!

我禁不住惊叹,它是拼尽了怎样的心血,才凝聚出最后这一抹殷实的色彩啊,(B)那种对生命不舍的隐忍和追求,凄美得仿佛能让人听到它簌簌开放的声音。

我相信,花儿不言,却是有思想、有意志的。正因为每一朵花只能盛开一次,它们才懂得,即便没有人欣赏,也要竭尽所能,让自己的生命做一次最完美的演绎。

呵!我的那些花儿,我生命中一个个温婉而又美丽的情结……文本写了四季红和杜鹃花两种花儿,在内容和结构上各有什么作用?请简要分析。

写出“我”谢绝了丈夫的提议,“并发誓不再养花”的原因。

文中划线的句子富有表现力,请加以赏析。

A.那粉粉嫩嫩的一小朵花,正芳心半卷,袅袅娜娜地羞涩着盛开。

B.那种对生命不舍的隐忍和追求,凄美得仿佛能让人听到它簌簌开放的声音。请分析以《我的那些花儿》为题的具体含义,并分析作者在文中所表达的思想情感。(6分

记得给别人留条路

①看人生,自己走路非常关键。而给别人留条路,更会显得大度,彰显人心的敞亮,更能体味了人世间相互关照的温暖。

②我多次听人讲过一位菜贩子的故事。几年来,她始终坚持一条原则,就是“三八二十三”。不管遇到啥情况,她都会让利一分;有时还要为顾客在高高的秤上再添上一根菜,多放上一只土豆,时间一久,争得了不少客源。之后,生意越做越大。人们不是看中的不是一棵菜、一只土豆,而是看中她 大度的心和让利的境界,无形之中,给别人留了一条路,实际上也给自己留了条路。

③著名的收藏家马未都,从搞收藏开始,就懂得让利的重要性。他很会砍价,但总是不会让别人无钱可赚。在与藏家商议合理的价格后,他总是再主动加些,使得藏家尽量多赚一些,慢慢地,他取得了藏家的信任,总是淘到别人淘不到的宝贝。给别人留条路,造就了好的人缘,成就了后来的大收藏家。

④人生拼打的过程,实际上是一个双方共赢的过程。你不可能一味地撑大口袋赚钱,让别人去喝西北风;你也不可能你只是一味地为人民服务、为他人谋利益,而让自己无利可图。新希望集团董事长刘永好一直坚信,懂得让利,生意才会长久,买卖才会越做越大。给别人留条路,在对方获得利益的同时,刘永好自己也获得了利益。

⑤可是现实生活中,走别人的路,让别人无路可走的情形,比比皆是。因为看着别人经营的项目能赚到更多的钱,于是绞尽脑汁上同样项目,抢了别人的饭碗;为了自己的升迁,费尽心思,堵死别人的路;因为别人挡了路,于是挖空心思托关系,去实现自己的目标……这些现象,堵了路,塞了心,没了情。当时自己看似得益,也许几年或几十年后别人的悲剧就会在自己的身上重演。

⑥给别人留条路,是表现在说话上的留有余地,不把话说绝。为了将来的自己,不把事情做得太过分,以致让人戳着脊梁骨过活。

⑦给别人留条路,更多的时候,就是“三八二十三”的相互关照在运行,是让藏家多赚些的理论在延伸,是发展共赢的思路在进化。

⑧给别人留条路,是最现实的送人玫瑰,留有余香,更是自己深藏于心灵深处的的心安和踏实,由此持之以恒,才会实现人生的辉煌。(选自杂文网,有删改。作者修东)作者为什么说“要给别人留条路”?阅读全文进行概括。

解释文章第②段中“三八二十三”的丰富含义。

文章第②~④段已经把道理阐述得非常清楚了,为什么还要写第⑤段?请简要分析。

结合文本,阅读下面材料,就如何正确理解“给别人留条路”,阐述你的观点。

2011年9月15日,著名歌唱家李双江之子李天一,因无证驾驶豪车并参与肇事打人被收容教养一年。事发之时,因其尚未成年,有不少网民及知名人士纷纷发表言论,希望媒体和大众宽容他。不料,就在李天一被解除收容教养不到半年时间里,又因触犯刑法“二进宫”。(选自2013年2月25日《京华时报》)

罗圈腿的小猎狗

曹文轩

一条小猎狗,走在大街上,它为它的罗圈腿感到害羞。

它的主人,也就是那个猎人,一共有十一条猎狗。但猎人在清点狗数时,却总是只数到十。小猎狗以为猎人没看到它,它总是挤到前面去,可是猎人把目光越过它,还是数后面十条狗。

主人的忽视,很让小猎狗伤心。它决定要让自己跑得最快,终于有一天,它跑着跑着,竟然发现自己的影子越来越短了。此时,它又突发奇想,要成为世界上跳得最高的猎狗,尽管那十条猎狗一个劲地笑话它傻瓜。

终于,有一天,它跳过一堵高墙,不料,高墙那面是养鸡场。当鸡的主人找到猎人时,它自然受到了惩罚。

猎人罚它去看守潭底的石头,不要让石头浮上来。他带着其他十条猎狗打猎去了。当然,每次捕猎回来,它也分得一块肉。但小猎狗并不满足,看到小河,它竟然说要成为这个世界上一条跳得最远的猎狗。它开始起跑……跃起,“扑通”,掉进了河里,激起一大片水花。

河岸上,猎狗们笑成了一团:“哇,我们看到了世界上头号大傻瓜!”小猎狗不为所动,一如既往地跳进河里。一次,正在飞跃河面的它,吓到了正准备上岸下蛋的母鸭,结果蛋全部生到了水里。

放鸭的老头非常恼火,一把揪住正在往岸边涛的小猎狗,将它扔在了猎人面前:“好好管教管教你们家的罗圈腿!”

猎人没辙了,让它去看葵花田,说要看住这些葵花,不许它们跟着太阳转:

所有葵花都跟着太阳转动。小猎狗来回跑动着,向它们“汪汪”叫个不停,但是它们根本不理睬它。小猎狗累坏了,不过,等它疲倦回家时,还是能吃上肉。

又到了给村民表演的时刻了。猎人的另外十条猎狗皮毛光滑,神气十足;

突然,一条毛发发红的公狼,愣是在十条猎狗的眼皮底下,满不在乎地跑掉了!

众人发出“嘘——”声,这太丢人了!猎人觉得颜面扫尽。

这时,小猎狗突然窜出去,穿过狗群,直向山冈上的狼扑去。它快得像一团光,人们甚至都没看清楚它的样子,等反应过来的时候,才发现小猎狗正在一棵大树下休息,它的身边躺着那只雄壮的公狼,早已停止了呼吸。

从此,猎人最喜欢的一条狗,就是小猎狗。他特地做了一个漂亮的皮圈,套在它的脖子上,无论去哪里,都带着小猎狗。

人们见了,都会“啧啧啧”地赞叹:“瞧啊,那四条罗圈腿,弯曲得多美啊!”

一条小猎狗,走在大街上,它为它的罗圈腿感到骄傲。后面跟着那十条猎狗,学着小猎狗,一律走成罗圈腿。(《意林》(少年版)2012年第10期)简要概括小说的主要内容。

联系上下文,体会下面语句中加点文字的表达效果。

小猎狗以为猎人没看到它,它总是挤到前面去,可是猎人把目光越过它,还是数后面十条狗。公狼的出现在这篇小说中起到什么作用?

阅读小说后你获得了哪些人生启示?请具体阐述。

那盆水仙花

上学期我到横河村小支教。那天正在上课,突然,隔壁教室里传来了李老师愤怒的呵斥声:“你又来了,出去!出去!”很多学生也跟着喊。

嘈杂声影响了我的课堂,我连忙打开教室门,只见李老师正连拉带拽地把一个老头推出教室。老头六十来岁,满身邋遢,拖着个大麻袋,傻笑着一步一顿地离去。

课后,李老师告诉我,老头子是本地的孤寡老人,脾气古怪倔强,不管你上没上课,常常旁若无人地闯入教室乱找乱动,把垃圾桶翻得一片狼藉。

正说着,我班有个学生跑来,“杨老师,快,快去,陈业被那老头打了!”

当我赶到时,陈业已被老头推倒坐在地上哭喊着:“还我……我还没喝完啊,臭老头!”原来老头盯上了他手中的饮料瓶,没等他喝完就抢去了,在他眼里,能卖的垃圾简直就是“宝”。校长也赶来了,一边骂一边把老头踉踉跄跄地推出了校门。

几天后,我班正在朗读课文。“嘭”的一声巨响,教室门猛地被撞开,大家吓了一跳。一看,又是那老头。一手拖着麻袋,一手紧攥拳头,朝教室后面的垃圾桶大摇大摆地走去,那架势随时等着反抗我来推他。

“臭老头,出去!”“臭老头,快出去!”很多学生异口同声地喊着,整个课堂一片喧哗。当老头走近我时,我出人意料地让开了道,并向学生作了个安静的手势。

“继续朗读吧,不要打扰老爷爷捡东西了!”我平静地说。犹豫间,琅琅书声又逐渐响起。我们反常的举动让老头有些发愣。他从垃圾桶里翻出了几个饮料瓶后,竟加快了脚步往外走,饮料瓶掉出了一个也不知道。我捡起来送到他手中,他疑惑地看了看我……

又过了几天,我正在上课,教室的门又突然被推开,老头刚探进半个身子,一看是我,竟缩了回去,还轻轻地带上了门离开了。我们发现老头和以前都不大一样了!

我问学生:“老爷爷为什么会变了呢?”

“我知道,因为前几天老头子没有被老师推出去。”

“杨老师没骂他,还帮他捡瓶子!”陈业若有所思地说,“老头……老,老爷爷好像知道杨老师对他好!”

我说道:“老爷爷一个人孤零零的,每天起早贪黑到处捡破烂不容易呀,老师有个办法可以帮帮他:大家平时把丢弃的那些废品专门放进一个袋子收集起来,送给老爷爷,谁愿意负责这件事?”

“我愿意!”“我也愿意!”……好多学生都争着说。没想到陈业也抢着举手,我把这件事交给陈业负责。

从那以后,我班无论上什么课,老头子再也没有闯进教室了。

临近期末的一天,我一进教室就看见讲台上多了一盆水仙花,我惊讶地问:“这花是哪位同学放在这里的呀?”陈业兴奋地说:“老师,花是老爷爷从菜市场买来的,他让我带到教室摆在讲台上,说是谢谢同学们,谢谢您呢!”这是我万万没想到的,那节课上得特别开心。

转眼间,一个学期就过去了。暑假里我又被临时通知回到原单位。教师节那天,遇到了李老师,我问起老头子的事。李老师说:“他死啦。”“啊,怎么死了呢?”我很是惊愕。

“暑假里,他跳入水中救上了一个小孩,自己却因体力不支被淹死啦。听村里人说老头也不怎么会游泳。”李老师补充道,“对了,他救的小孩就是你班的陈业……”

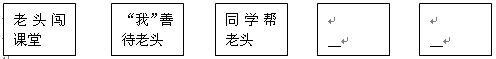

我听着,心里酸酸的,竟有些想流泪,朦胧间眼前就浮现出了那盆水仙花……请用简洁的语言在方框内写出相关的故事情节(每处不超过6个字)。

小说主要刻画了两个人物,一个是老头,一个是杨老师(“我”),你最欣赏哪个人物?请说明理由。

下列句子任选一句,请赏析句中加点词的表达效果。

(1)一看,又是那老头。一手拖着麻袋,一手紧攥拳头,朝教室后面的垃圾桶大摇大摆地走去。

(2)老头刚探进半个身子,一看是我,竟缩了回去,还轻轻地带上了门离开了。许多小说往往用第一人称“我”来讲故事,如《斑羚飞渡》、《我的叔叔于勒》……本文也是如此,请简要分析这种写法有什么好处。