回答下列有关生物进化的问题

I.

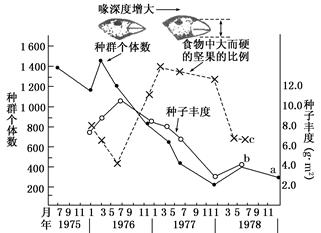

地雀喙的形状及深度大小与其食性有关,喙小的个体只适合于食小坚果,喙大的个体容易咬开大坚果,也食小坚果。下图为某海岛上地雀喙的形状及深度在1975到1978年之间的变化,请据图回答问题:

(1)自1976年6月至1978年1月,该地雀种群数量下降了约1000个,导致数量下降的环境因素是

。

(2)食物主要是大坚果时,有利变异是 ,若要证明喙的特征是可遗传的,还应做 实验。

(3)试分析地雀喙深度变化的因果关系: (填序号顺序)。

①喙产生适应性变化的类型生存机会增加

②气候变化导致雨量的变化

③种子的丰度的变化,坚果的平均大小与硬度的变化

④通过有性生殖产生的后代中喙产生适应性变化的类型的基因频率相对有所增加

II.分析有关生物进化的资料,回答问题。

(1)自然界任何生物的个体数都不可能无限增加。根据达尔文自然选择学说,这是因为 。

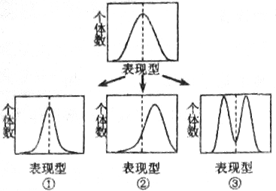

(2)右图表示自然选择对种群的种作用类型,图②代表长颈鹿种群的选择类型。具有中等体型的麻雀个体被选择保留下来,该选择类型可由图 代表。这三种选择类型时,最易产生新种的是图 。

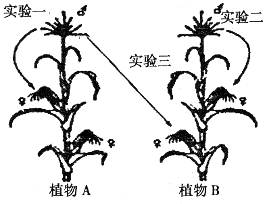

玉米是一种雌雄同株的植物,通常其顶部开雄花,下部开雌花。在一个育种实验中,选取A、B两棵植株进行了如图所示的三组实验。据图回答有关问题:

(1)实验一:将植株A的花粉传授到同一植株的雌花序上。

实验二:将植株B的花粉传授到同一植株的雌花序上。

实验三:将植株__________的花粉传授到植株B的雌花序上。

上述三组实验,各雌花序发育成穗轴上的玉米粒的颜色数如下表所示:

| 实验 |

黄色玉米粒 |

白色玉米粒 |

| 一 |

587 |

196 |

| 二 |

0 |

823 |

| 三 |

412 |

386 |

(2)如果用G代表显性基因,g代表隐性基因,则植株A的基因型为__________,植株B的基因型为__________。实验一中,黄色玉米中纯合子占__________。

(3)若植株A接受植株B的花粉,则F1的基因型是__________。

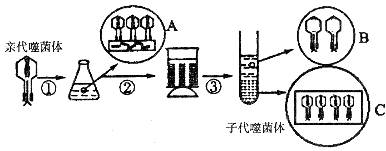

1952年,赫尔希和蔡斯利用同位素标记法完成了著名的噬菌体侵染细菌的实验,下面是实验的部分步骤,据图回答下列问题:

(1)若图中C有大量的放射性,则进入大肠杆菌体内的是用__________(填“32P”或“35S”)标记的__________。

(2)在理论上,上层液放射性应该为0,其原因是__________没有进入到大肠杆菌内部。

(3)噬菌体侵染细菌实验证明了__________。

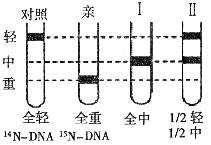

(4)在氮源为14N和15N的培养基上生长的大肠杆菌,其DNA分子分别为14N—DNA(相对分子质量为a)和15N—DNA(相对分子质量为b)。将只含15N—DNA的亲代大肠杆菌转移到含14N的培养基上,连续繁殖两代(I和II),用某种离心方法分离得到的结果如下图所示。

预计第III代细菌DNA分子的平均相对分子质量为__________。

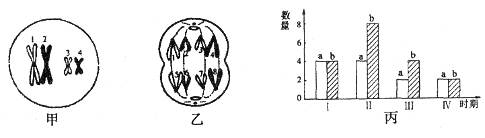

下图甲、乙为某二倍体高等雄性动物体内不同时期的细胞分裂图,丙是该生物减数分裂中不同时期的细胞核内相关物质和结构的数量变化。据图回答:

(1)甲细胞内有同源染色体__________对。

(2)乙细胞处于的分裂时期是__________。

(3)乙细胞内有染色体组__________个。

(4)丙图中a表示__________的数量变化。

(5)丙图中处于时期III的细胞名称是__________。

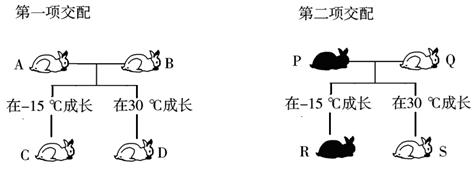

某种动物的毛色中,黑色(E)与白色(e)是一对相对性状(基因位于常染色体上)。下图所示两项交配中,亲代动物A、B、P、Q均为纯合子,子代动物在不同环境下成长,其毛色如下图所示,请据图分析回答:

(1)动物C和动物D的基因型依次是,在不同的环境成长,但表现型相同,说明。

(2)动物R与动物S的基因型依次是,之所以表现型不同,是因为。

(3)动物C与动物R交配得到子代,推测最可能结果:

①若子代在-15℃中成长,表现型及比例是。

②若子代在30 ℃中成长,表现型是。

(4)由本实验可推测在寒冷的自然环境中,黑色皮毛对动物的生存有什么好处?

。

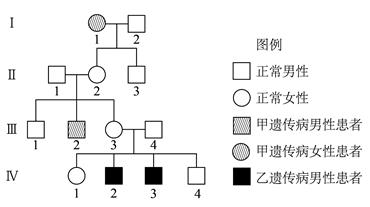

下图为某家族甲、乙两种遗传病的系谱图。甲遗传病由一对等位基因(A、a)控制,乙遗传病由另一对等位基因(B、b)控制,这两对等位基因独立遗传。已知Ⅲ-4携带甲遗传病的致病基因,但不携带乙遗传病的致病基因。

回答问题:

(1)甲遗传病的致病基因位于(X、Y、常)染色体上,乙遗传病的致病基因位于(X、Y、常)染色体上。

(2)Ⅱ-2的基因型为,Ⅲ-3的基因型为。

(3)若Ⅲ-3和Ⅲ-4再生一个孩子,则这个孩子为同时患甲、乙两种遗传病男孩的概率是。

(4)若Ⅳ-1与一个正常男性结婚,则他们生一个患乙遗传病男孩的概率是。