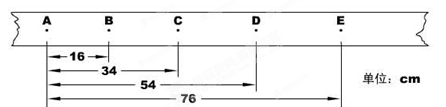

在“研究匀变速直线运动的规律”实验中,小车拖纸带运动,打点计时器在纸带上打出一系列点,从中确定五个记数点,每相邻两个记数点间的时间间隔是0.1s,用米尺测量出的数据如图所示。则小车在C点的速度VC =" " m/s,小车运动的平均加速度a =" " m/s2.

在光滑水平面上的O点系一长为l的绝缘细线,线的另一端系一质量为m、带电荷量为q的小球.当沿细线方向加上场强为E的匀强电场后,小球处于平衡状态.现给小球一垂直于细线的初速度v0,使小球在水平面上开始运动.若v0很小,则小球第一次回到平衡位置所需时间为____________.

如图所示,A、B、C三点为一直角三角形的三个顶点,∠B=30°,现在A、B两点分别放置点电荷qA、qB,测得C点场强方向与BA方向平行.则qA带____________电荷,qB带____________电荷,两点电荷电荷量大小之比qA∶qB为_____________.

一个带电微粒在如图6-14所示的正交匀强电场和匀强磁场中在竖直面内做匀速圆周运动.则该带电微粒必然带_______,旋转方向为_______.若已知圆半径为r,电场强度为E,磁感应强度为B,则线速度为_______. 图6-14

图6-14

1998年升空的α磁谱仪探索太空中存在的反物质和暗物质,利用质谱仪可测定太空中粒子的比荷.如图6-15所示,当太空中的某一粒子从O点垂直进入磁感应强度B="10" T的匀强磁场后,沿半圆周运动到达P点,测得OP距离为10 cm,从P点离开磁场到Q点,电子计时器记录数据为10-8 s,已知PQ间距离为50 cm,则该粒子的比荷为_______,它可能是_______(填“电子”“正电子”“质子”或“反质子”). 图6-15

图6-15

如图6-13所示是等离子体发电机的示意图,磁感应强度为B,两板间距离为d,要使输出电压为U,则等离子的速度为_______,a是电源的_______极.

图6-13