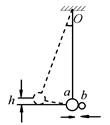

如图所示的单摆,摆球a向右摆动到最低点时,恰好与一沿水平方向向左运动的粘性小球b发生碰撞,并粘接在一起,且摆动平面不变。已知碰撞前a球摆动的最高点与最低点的高度差为h,偏角θ较小,摆动的周期为T,a球质量是b球质量的4倍,碰撞前a球在最低点的速度是b球速度的一半。则碰撞后,摆动的周期为_________T,摆球的最高点与最低点的高度差为_________ h。

2004年印度洋发生里氏9级地震,引发了巨大的海啸,有几十万人遇难.这次灾难之后,国际上加强了对海啸预警系统的研究和建设.地震发生时会产生次声波,已知次声波在水中的传播速度是1500m/s,若某次海啸发生的中心位置到最近的陆地距离是300km,海浪推进的速度是200m/s,则岸上仪器从接收到地震发出的次声波到海啸巨浪登陆的时间是s.

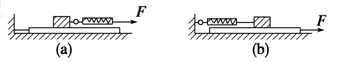

某同学在做测定木板的动摩擦因数的实验时,设计了两种实验方案:

方案A:木板水平固定,通过弹簧秤水平拉动木块,如图(a)所示;

方案B:木块固定,通过细线水平拉动木板,如图(b)所示.

上述两种方案中,你认为更合理的方案是,原因是。

除了实验必需的弹簧秤、木板、木块、细线外,该同学还准备了质量为200 g的配重若干个。该同学在木块上加放配重,改变木块对木板的正压力(g="10" m/s2),并记录了5组实验数据,如下表所示:

| 实验次数 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

| 配重(个数) |

0 |

1 |

2 |

3 |

4 |

| 弹簧秤读数(N) |

0.50 |

1.00 |

1.50 |

2.00 |

2.50 |

| 测木块重(N) |

2.00 |

请根据上述数据在图给出的坐标纸上作出木块所受摩擦力和压力的关系图象;由图象可测出木板和木块间的动摩擦因数是。

在“探究小车速度随时间变化的规律“的实验中,如图给出了从0点开始,每5个点取一个计数点的纸带,其中0、1、2、3、4、5、6都为计数点,测得:s1=1.40cm,s2=1.90cm,s3=2.38cm,s4=2.88cm,s5=3.39cm,s6=3.87cm。则:

打点计时器工作的周期是,根据纸带判断小车所做的运动是,理由是。

设相邻两个计数点之间的时间间隔为T,则小车加速度的表达式为(用题中所给字母表示)。

在计时器打出计数点3时,小车的速度表达式为(用题中所给字母表示),具体的计算结果是m/s。

科学探究活动通常包括以下环节:提出问题 作出假设

作出假设 制定计划

制定计划 搜集证据

搜集证据 评估交流等.一组同学研究“运动物体所受空气阻力与运动速度关系”的探究过程如下:

评估交流等.一组同学研究“运动物体所受空气阻力与运动速度关系”的探究过程如下:

A.有同学认为:运动物体所受空气阻力可能与其运动速度有关.

B.他们计划利用一些“小纸杯”作为研究对象,用超声测距仪等仪器测量“小纸杯”在空中直线下落时的下落距离、速度随时间变化的规律,以验证假设.

C.在相同的实验条件下,同学们首先测量了单只“小纸杯”在空中下落过程中不同时刻的下落距离,将数据填入右表中,图(a)是对应的位移一时间图线.然后将不同数量的“小纸杯”叠放在一起从空中下落,分别测出它们的速度一时间图线,如图(b)中图线l、2、3、4、5所示.

D.同学们对实验数据进行分析、归纳后,证实了他们的假设.回答下列提问:

与上述过程中A、C步骤相应的科学探究环节分别是,

图(a)中的AB段反映了运动物体在做运动.

图(b)中各条图线具有共同特点,“小纸杯”在下落的开始阶段做加速度越来越__(填“大”或“小”),速度越来越_____(填“大”或“小”)的运动,最后“小纸杯”做______运动.

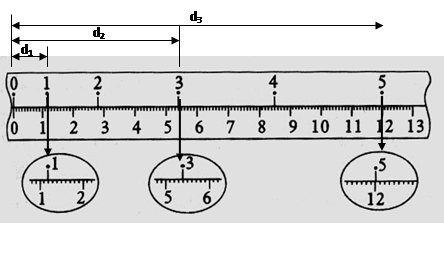

在“探究小车速度随时间变化的规律”的实验中,打点计时器使用的交流电的频率为50Hz,记录小车运动的纸带如图所示,在纸带上选择0、1、2、3、4、5共6个计数点,相邻两计数点之间还有四个点未画出,纸带旁并排放着带有最小分度为毫米的刻度尺,零刻度线跟“0”计数点对齐. 由图可以读出三个计数点1、3、5跟0点的距离d1. d2. d3.

读出距离:d1=1.20cm. d2=________cm. d3=__________cm..

计算小车通过计数点“2”的瞬时速度公式为v2 =_____________(用d1、d2及相邻计数点间时间T来表示)代入得v2 =______m/s.(结果保留两位有效数字)