薇甘菊是多年生藤本植物,能攀爬树冠迅速生长,繁殖能力强,植株覆盖密度大。薇甘菊入侵后,以其入侵点为圆心向外扩散,划分出薇甘菊入侵区、群落交错区和本土植物区三类样区。在入侵区,薇甘菊覆盖度大于90%,入侵年龄在5年以上;群落交错区,薇甘菊与当地植物竞争生长,薇甘菊的覆盖度在10% ~30%,入侵年龄在3年左右;本土植物区没有薇甘菊生长,优势种群为本土植物类芦,其覆盖度大于80%。下表为不同样区(取土样的数量、体积相同)中小型土壤动物的个体数量和类群数统计结果。请分析回答:

| |

线虫 |

蜱螨目 |

弹尾目 |

其他昆虫或小动物 |

个体总数 |

类群数 |

| 薇甘菊入侵区 |

1890 |

226 |

123 |

48 |

2287 |

15 |

| 群落交错区 |

1198 |

132 |

99 |

114 |

1543 |

15 |

| 本土植物区 |

1084 |

120 |

143 |

49 |

1376 |

14 |

| 数量总计 |

4172 |

478 |

365 |

211 |

5209 |

19 |

(1)从表中数据可知,在不同样区捕获到的中小型土壤动物个体数量不尽相同,动物个体数量最多的样区是 。薇甘菊入侵后对中小型土壤动物的 变化影响不大,而对土壤中动物的 变化影响较大。

(2)在该生态系统的成分中,薇甘菊属于 ,土壤中的小动物属于 。

(3)薇甘菊入侵5年后,本土植物成片枯萎死亡的主要原因是 ,植物大量死亡会使该生态系统中 的数量增加。因薇甘菊入侵引起的一些物种取代另一些物种等的一系列变化称 。

如图为果蝇的染色体组成示意图,请据图回答。

(1)已知果蝇的Ⅲ号染色体上有黑檀体基因。现将黑檀体无眼果蝇与灰体有眼果蝇杂交,获得的F1均为灰体有眼果蝇,说明无眼为______性状;再将F1雌雄果蝇相互杂交,若F2表现型及比例为____________,则可推测控制无眼的基因不在Ⅲ号染色体和性染色体上;将无眼基因与位于Ⅱ号染色体上的基因进行重组实验时,若实验结果与上述实验结果______________,则可推测控制无眼的基因极可能位于Ⅳ号染色体上。

(2)已知控制果蝇翅型的基因在Ⅱ号染色体上。如果在一翅型正常的群体中,偶然出现一只卷翅的雄性个体,这种卷翅究竟是由于基因突变的直接结果,还是由于卷翅基因的“携带者”偶尔交配后出现的呢?

①分析:如果卷翅是由于基因突变的直接结果,则该卷翅雄性个体最可能为_____(填“纯合子”或)“杂合子”):如果卷翅是由于卷翅基因的“携带者”偶尔交配后出现的,则该卷翅雄性个体最可能为_________。

②探究实验方案设计:___________。

③结论:如果后代出现____________,则卷翅是由于基因突变的直接结果;如果后代出现__________,则卷翅是由于卷翅基因的“携带者”偶尔交配后出现的。

下图甲为研究光照强度对某植物光合作用强度影响实验示意图,图乙表示其细胞气体交换情况,图丙表示光照强度与光合速率的关系,图丁表示夏季晴朗的一天,某种绿色植物在24小时内O2吸收和释放速率的变化示意图(单位:mg/h)。A、B点对应时刻分别为6点和19点。

(1)图乙中光反应的具体部位字母及名称是[ ] ________,反应中的能量变化是____________。

(2)叶肉细胞处于图乙状态时,对应图丙中的区段是___________________。

(3)图丙中限制A~C段光合速率的主要因素是_________。若提高温度,曲线的变化是________ (上移、下移、不动、无法确定)

(4)丁图中24小时内不进行光合作用的时段是_____________。

(5)丁图中测得该植物一昼夜的O2净释放量为300 mg,假设该植物在24小时内呼吸速率不变,则该植物一天通过光合作用产生的O2总量是____________mg,光合作用速率最高时,光合作用每小时利用CO2的量是___________mg。图中阴影部分所表示的O2释放量____________ (大于、等于、小于)300 mg。

(6)丁图中,若适当增加植物生长环境中CO2浓度,B点将向___________(左/右)移动。在生产实践中,常采用施用农家肥的方法增加CO2的浓度,其原理是_______________。

正常细胞内K+浓度约为细胞外的30倍,细胞外Na+浓度约为细胞内的12倍。当细胞内外的Na+浓度差、K+浓度差减小时,细胞膜上的Na+/K+-ATP酶发挥作用,这种酶可以通过水解ATP,将细胞内的Na+移出膜外,将细胞外的K+移入膜内。具体过程如图1所示:

(1)膜内外Na+具有浓度差,与膜的___________性有关。Na+/K+-ATP酶将细胞内的Na+移出膜外的跨膜运输方式是_________。

(2)在运输Na+和K+的过程中,Na+/K+-ATP酶的___________发生改变,有利于与离子的结合与分离。

(3)比较图2和图3,当Na+和K+________浓度差流过Na+/K+-ATP酶时,将ADP合成ATP,说明进行ATP合成或分解的反应条件取决于__________。

(4)生物膜系统能维系细胞内活动的有序性,体现了它具有的作用是________。线粒体内膜上主要完成类似图________(填编号)的过程。

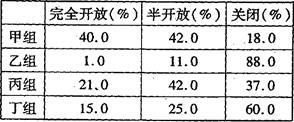

保卫细胞的吸水膨胀、失水收缩引起气孔开闭。某同学认为气孔的开闭不仅与水分运输有关,可能还与光合作用等有关。为了探究影响气孔开闭的因素,研究者预实验的分组和实验结果如下:

(1)实验分组:甲组:蚕豆叶片+l00mLpH为7的KCI溶液+太阳光照

乙组:蚕豆叶片十l00mLpH为7的KCI溶液十黑暗处理

丙组:蚕豆叶片十100mLpH为4.5的KCI溶液+太阳光照

丁组:蚕豆叶片十l00mLpH为7的NaCI溶液+太阳光照

每组设置若干个重复样品。

(2)制片观察每组烧杯中叶片的下表皮的气孔开闭情况,结果记录如下表:

(l)该预实验的自变量为____________(写全得分)。

(2)与气孔的开闭调节过程密切相关的细胞器有______________(写出两个得分)。

(3)若单纯考虑离子种类对实验结果的影响,为进一步探究Na+和Ca2+对豌豆叶片气孔开放的复合影响,请补充设计思路。

①在上面实验的基础上,再取三个烧杯编号,分别加入__________、__________和蒸馏水。

②在__________处理的同一蚕豆叶上撕取下表皮若干,分别置于上述三个烧杯中。

③将烧杯置于适宜光照和pH条件下照光4h左右。

④____________,记录并统计实验结果。

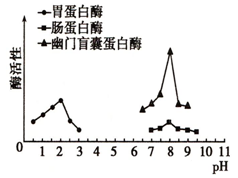

大菱鲆是我国重要的海水经济鱼类。某同学尝试对其消化道中蛋白酶的活性进行研究。

(1)查询资料得知,18℃时,在不同pH条件下大菱鲆消化道各部位蛋白酶活性如图。由图可知,在各自最适pH下,三种蛋白酶催化效率最高的是______________。

(2)资料表明大菱鲆人工养殖温度常年在15-18℃之间。学习小组假设:大菱鲆蛋白酶的最适温度在15-18℃间。他们设置15℃、16℃、17℃、18℃的实验温度,探究三种酶的最适温度。

①探究实验中以干酪素为底物。干酪素的化学本质是__________。

②胃蛋白酶实验组实验的pH应控制在__________。

③为了控制实验温度,装有酶和底物的试管应置于__________中以保持恒温。单位时间内______可以表示蛋白酶催化效率的高低。