宪政是学术界的热门术语,中国学术界对它的推崇和研究可为炙手可热,其势头直追百年前

的宪政风潮。阅读材料,回答下列问题:

材料一:作为舶来品,“宪政”一词何时在中文世界出现难证其详。据笔者掌握的资料,梁启超早在1899年4月《清议报》上发表的《各国宪法异同论》中已经使用宪政一词,至于是否属于最早使用尚有待考证。梁启超在其著述中将宪政解释为立宪政体,“世界之政体有两种:一曰有宪法之政(亦名立宪政体);二曰无宪法之政(亦名专制之政)。立宪政体,亦名有限权之政体。专制政体,亦名无限权之政体。有限权者云者,君有君之权,权有限;官有官之权,权有限;民有民之权,权有限。”……清末预备立宪启动后,宪政一词的使用渐渐增多。  ——张一兵主编《政治哲学关键词》

——张一兵主编《政治哲学关键词》

材料二:清政府最终决定“预备立宪”是资产阶级立宪派长期斗争的结果……以慈禧为首的最高统治者为了维护统治集团的最高利益,为了消弭革命,为了笼络立宪派士人和实力派官员,宣布预备立宪……1908年8月,清政府颁布了具有君主立宪国家宪法性质的文献——《钦定宪法大纲》,包括附件在内总共有40条。尽管《钦定宪法大纲》的核心是强调君主具有至高无上的权力,但却不能不以法律的形式规定了臣民的权利。此外,还 规定了议院、选举方面的内容,确定立宪预备期为9年。无论如何,《钦定宪法大纲》含有资产阶级宪政的性质,不能不说是一个历史性的进步……辛亥革命后,中华民国南京临时政府通过的《中华民国临时约法》根据资产阶级“主权在民”原则,确立中华民国为资产阶级民主共和国。约法仿照西方资产阶级国家构造了三权分立、相互制衡的现代政治体制。

规定了议院、选举方面的内容,确定立宪预备期为9年。无论如何,《钦定宪法大纲》含有资产阶级宪政的性质,不能不说是一个历史性的进步……辛亥革命后,中华民国南京临时政府通过的《中华民国临时约法》根据资产阶级“主权在民”原则,确立中华民国为资产阶级民主共和国。约法仿照西方资产阶级国家构造了三权分立、相互制衡的现代政治体制。

——杨宁一主编《历史学习新视野新知识》

材料三:今天(1940年2月20日)延安各界人民代表开宪政促进会的成立大会,是为了发扬民意,战胜日本,建立新中国。宪政是什么呢?就是民主政治,是新民主主义的宪政。它不是旧的、过了时的、欧美式的、资产阶级专政的所谓民主政治;同时,也还不是苏联式的、无产阶级专政的民主政治。孙中山曾说过“国民党之民权主义,则为一般平民所共有,非少数人所得而私也。”……世界上历来的宪政,都是在革命成功有了民主事实之后,颁布一个宪法去确认它。中国则不然,中国的革命尚未成功,国内除边区等地而外,尚无民主政治的事实。所以现在 的宪政运动是争取尚未取得的民主,不是承认已经民主化的事实。这是一个大斗争,决不是一件轻松容易的事。

的宪政运动是争取尚未取得的民主,不是承认已经民主化的事实。这是一个大斗争,决不是一件轻松容易的事。

——毛泽东《新民主主义宪政》

请回答:

(1)依据材料一并结合所学知识,概括梁启超的宪政思想及其实践。

(2)依据材料二并结合所学知识,比较《钦定宪法大纲》和《中华民国临时约法》的异同.

(3)依据材料三并结合所学知识,分析毛泽东新民主主义宪政思想的特点及其进步意义?

阅读下列材料:

材料一武王追思先圣王,乃褒封神农之后于许,黄帝之后于祝,帝尧之后于蓟,帝舜之后于陈,大禹之后于杞。于是封功臣谋士,而师尚父为首封;封尚父于营丘,曰齐;封弟周公旦于曲阜,曰鲁……封弟叔鲜度于蔡。余各以次受封。

——摘自《史记·周本纪》

材料二天子适诸侯,曰巡狩;巡狩者,巡其所守也。诸侯朝于天予,曰述职;述职者,述其所职也。无非事者……一不朝则贬其爵,再不朝则削其地,三不朝则六师移之。

——摘自《孟子·告子》

材料三 (周)王夺郑伯(郑庄公)政,郑伯不朝。秋,王(令)诸侯伐郑,郑伯击之……(周)王卒大败,祝聃(郑庄公的臣下)射(周)王中肩。

———摘自《左传》

请回答:

(1)材料一中周武王实行的政治制度是什么?

(2)材料二说明周天子与诸侯之间的关系是什么?诸侯对周天子的义务有哪些?

(3)材料三反映出周天子与诸侯之间的关系发生了哪些变化?导致这一变化的原因是什么?

法治社会逐步取代人治社会,是近(现)代化的重要内容之一,又是政治文明的重要方面。根据材料回答下列问题。

材料一中国法的界定十分模糊,倒是皇帝圣旨、朝廷法令、祖宗遗训更具威力。因为法自君出,皇帝“钦定”法律,皇权置于法律之上,法律对皇权约束作用微乎其微。法律遇到开明皇帝有些用,一遇昏庸暴君,无法无天,所谓“人亡政息”。……这遗风流传至今即权大于法,有法不依,拟法不严,徇情枉法。 ——史仲文《中国人走出死胡同》

材料二 “主权属于国民之全体”,“盖国民为一国之主,为统治权之所出”;“一国之政事,悉以宪法行之”。 ——孙中山《孙中山全集》

材料三第二条中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。全国人民代表大会、地方各级人民代表大会和其他国家机关,一律实行民主集中制。 ——《中华人民共和国宪法》(1954年)

请回答下列问题

(1)材料一中反映了中国古代法律制度思想的特点是什么?

(2)材料二与材料一相比,反映出来的法治观念有何不同?结合所学知识,举出近代中国资产阶级以法制取代专制实践的一例。

(3)新中国成立后,社会主义法治建设经历了历史性的跨越。从1949年到1954年间,新中国法治建设取得了哪两项主要成就?

在漫长的人类文明发展史中,政治活动是人类社会的重要组成部分。古代雅典创造了民主体制,为近代民主提供了许多有益的借鉴。近代以来,实现民主逐渐成为人类社会的普遍追求。阅读下列材料,请回答:

材料一 大约公元前8世纪,雅典、斯巴达等城邦逐渐发展起来,雅典是最大的城邦,面积才不过有1000平方英里,鼎盛时期人口约为40000人……各城邦在彼此分立的同时,又频繁交往保持着密切的联系……希腊海岸曲折,港湾众多,海洋资源条件得天独厚使得雅典这些城邦是各种商品的集散地,贸易活动频繁……雅典等城邦也是希腊的文化中心,雅典人在城市附近依山修建了许多露天剧场,当时雅典公民到剧场看戏、听演讲时,国家还向公民发放“观剧津贴”。

(1)材料一中当时雅典公民到剧场看戏时,为什么国家还向公民发放“观剧津贴”呢?结合材料一和所学知识归纳雅典城邦具有哪些特点?

材料二“凡未经议会同意,以国王权威停止法律或停止法律实施之僭越权力,为非法权力。”“未经议会准许,借口国王特权,为国王而征收,或供国王使用而征收金钱,超过议会准许之时限或方式者,皆为非法。”“议会之选举应是自由的。”

(2)材料二源自于欧洲哪部法律文献?指出据此文献该国建立了何种政治体制?其政治制度的突出特点是什么?

材料三美国历史学家J·布卢姆说:“在费城所起草的宪法是实验时期最伟大的创造性的胜利。……战后人们最初反对君主制和贵族政治的思想,引导着美国人建立了一些行政首脑软弱无力、上院不起什么作用的州政府;新的宪法则建议有一个权力很大的行政首脑和同众议院权力相当的参议院。……全世界都说过,像美国规模这么大的国家,要建立共和制度是不可能的。……但是这里居然兴起了一个新型的共和国,一个虽然疆域和人口扩大十倍,但依旧对人民负责的政府,一个其人民不是作为相互对垒的公民,而是作为一个国家的平等公民联合起来的联邦。”

——摘自《美国的历程》上册

(3)根据材料三分析美国是在怎样的背景下确立共和制的?

材料四美国创建之初,华盛顿们并没有照抄当时英国的民主模式,而是经过费城制宪奠定了美国的新体制。

--—斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

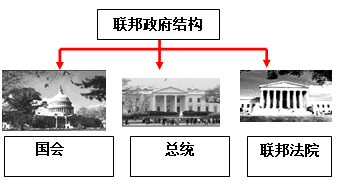

(4)材料四中美国的“费城制宪”制定了哪一部法律文献?并由此确立了哪些“新体制”和原则来维护民主的?该文献规定总统与国会各行使什么权力?

阅读下列材料,根据所学知识回答相关问题。

材料一:“我给了一般人民以恰好足够的权力,亦不使他们失掉尊严,也不给他们太多;即使那些既有势力而又豪富的人们,我也设法不使他们受到损害。我手执一个有力的盾牌,站在两个阶级的面前,不许他们任何一方不公正地占着优势。”

材料二:坏井田,开阡陌,急耕战之赏,虽非古道,犹以务本为之故,倾邻国而雄诸侯。然王制遂灭,僭差亡度:庶人之富者累巨万,而贫者食糟糠;有国强者兼州域,而弱者丧社稷。

材料三:男子授露田40亩、桑田20亩;妇女授露田20亩,不授桑田。死亡者或年满70岁后免课者,露田归还国家。桑田为世业,身死不还官,桑田须种一定数量的桑、榆、枣树等。不适合种蚕桑的地方,改授麻田,男子10亩、女子5亩。露田、麻田均不得买卖,桑田也限制买卖。

请回答:

(1)以上材料反映了历史上的哪三次著名的改革或变法?

(2)试从材料一、二的改革措施中各举一例,说明他们是怎样限制特权、追求社会公平与公正的。

(3)材料二中“坏井田,开阡陌”的含义是什么?在当时起到怎样的作用?

(4)材料三中介绍的是中国古代历史上开始实行的哪种土地制度?其影响是什么?

(5)试分析说明材料所反映的重大改革或变法的共同点是什么?

阅读下列材料:

材料一 罗斯福说:“在美国从来没有一个人比我对资本主义制度的私人企业、私有财产和私人利润有着更坚强的信仰……当这个私人利润和自由企业的制度面临到毁灭边缘的时候,是这个政府挽救了它。”

材料二 观察下面两幅图片

图一 20世纪30年代经济危机期间,职业介绍所前求职的失业者

图二 蓝鹰标志图案

请回答:

(1)材料一集中体现了( )

①罗斯福代表资产阶级的利益 ②罗斯福新政是在维护自由企业制度前提下的改革

③罗斯福新政的出发点是维护资本主义制度 ④政府不干预私人企业

| A.①②③④ | B.②③④ | C.①②③ | D.①②④ |

(2)罗斯福针对图一所采取的具体措施是什么?

(3)罗斯福针对图一所采取的措施以及图二反映了20世纪30年代美国的宏观经济政策发生了什么变化?它对当时的美国有何影响?