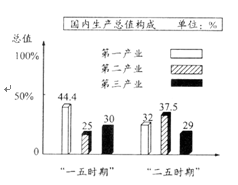

该图反映的是新中国前两个五年计划期间的部分情况, 该图反映了

| A.“一五时期”我国的工业发展非常缓慢 |

| B.“二五时期”我国的农业比重明显上升 |

| C.中共八大路线的贯彻使工业比重明显上升 |

| D.计划经济的实行导致服务业比重基本稳定 |

有学者认为,文艺复兴的倡导者和19世纪末中国维新思想宣传者的手段都很高明。两者“高明”之处在于

| A.利用宗教反对封建思想 | B.通过著书立说表达思想 |

| C.组织团体宣传新思想 | D.借助传统文化宣传新思想 |

有人说:“古代西方什么都禁,就是不禁人的本能。中国什么都不禁,独独禁本能。”假如你同意上述观点,你可以找到古代东西方社会这一做法的论据是

| A.人文主义;民贵君轻 | B.因信称义;天人感应 |

| C.人文主义;存天理,灭人欲 | D.因信称义;致良知 |

文艺复兴、宗教改革和启蒙运动是西方向近代社会迈进时期发生的三次重大思想解放潮流,它们在历史作用上的一致性表现在

①发展了人文主义

②冲击了天主教会的束缚

③抨击了封建君主专制

④促进了资本主义生产关系的发展

| A.①②④ | B.①②③ | C.①②③④ | D.①② |

2008年11月,黑人后裔奥巴马在美国总统大选中获胜。这一现象可以用18世纪末杰斐逊的话来予以诠释:“有必要吸收人民参加政府的每一个部门,只要他们胜任。这是保证长期并正直地管理国家权力的唯一方法。……对于一切人都同样严格地公平对待。”这一政治现象和政治理念应该基于

①人民主权说

②三权分立说

③因信称义论

④天赋人权观

| A.①② | B.②③ | C.①④ | D.③④ |

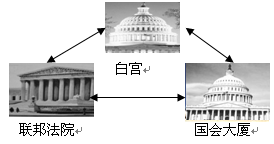

读下图,该图表明的美国国家职权的分配原则的理论基础主要源于

| A.《利维坦》 | B.《论法的精神》 | C.《百科全书》 | D.《社会契约论》 |