阅读下面的文言文,完成小题。(20分)

(一)

王右军年减十岁时,大将军甚爱之,恒置帐中眠。大将军尝先出,右军犹未起。须臾钱风入,屏人论事。都忘右军在帐中,便言逆节之谋。右军觉,既闻所论,知无活理,乃剔吐①污头面被褥,诈熟眠。敦论事造半,方意右军未起,相与大惊曰:“不得不除之!”及开帐,乃见吐唾从横,信其熟眠 ,于是得全 。于时称其有智 。《王羲之机智》

(二)

有者姥逼劫于路,喝贼,路人为逐擒之。贼反诬路人,时已昏黑,莫知其孰是,乃俱送之。 融见而笑曰:“此易知耳,可二人并走,先出凤阳门者非贼。”既而还入,融正色②谓后出者曰:“汝真贼也,何诬人乎?”贼遂服罪。盖以贼若善走,必不被捻③,故知不善走者贼也。 (《晋书。符融④传》)

[注释] ①剔吐:吐口水。②正色:严肃。③捻:追逮到。④符融:前秦符融为冀州牧。下列句子中加点的词解释错误的一项是(3分)

| A.可二人并走(一起) | B.于是得全(周全) |

| C.屏人论事(摒退) | D.敦论事造半(到了) |

下列句子中加点的词意思相同的两项是(4分)

| A.乃剔吐污头面被褥乃丹书帛曰“陈胜王” |

| B.路人为逐擒之谓为信然 |

| C.融见而笑曰广起,夺而杀尉 |

| D.于时称其有智三顾臣于草庐之中 |

用现代汉语写出下列句子的意思。(4分)

①盖以贼若善走,必不被捻,故知不善走者贼也。

②及开帐,乃见吐唾从横,信其熟眠 ,于是得全。王羲之和符融都很聪明,但在具体表现上有所不同。请结合文意,作简要评析。(4分)

阅读下面选文,回答问题。(17分)

别动世界上最美的那朵花

①温丝莱特是一个美丽的英国小姑娘。她有着一头金黄的鬈发,粉嫩的脸蛋上长着一双又大又圆的蓝眼睛,长长的睫毛忽闪忽闪的。她的嗓音柔婉甜美,非常动听。她一笑起来脸上便绽开了一朵花。街区的人都亲切地称她为“雷丁市的安琪儿”。

②雷丁市是伯克郡的一个辖区,那里花木繁盛,风景如画,气候舒适宜人。 经常有外地人到这里定居。这年春天,温丝莱特家的左邻新来了一个老妇人——珍妮芙太太。这是一个孀妇,无儿无女,只有一个侄子,也不在身边,因而显得非常孤单。大人们都很忙,没有人愿意在她家门前驻足片刻。老妇人却吸引了温丝莱特的注意,因为她跟老妇人一样孤寂。温丝莱特的父母都是职业演员,忙碌是他们的生活常态。每天放学后,温丝莱特就会到老太太那里去,和她玩一会儿。她给老妇人讲幼儿园的趣事,老妇人给她讲好听的童话故事。尤其是周末,老少两人常常呆在一块儿共享快乐的时光。

③这个春天,珍妮芙太太感觉异常明媚。

④有一次,珍妮芙太太问起了温丝莱特长大后最想做什么。温丝莱特毫不犹豫地回答像爸爸妈妈一样做演员,不过,她要成为大明星,拿奥斯卡。珍妮芙太太一边为小女孩梳头,一边赞许地点点头。

⑤在早春种下的花草开始卖弄风姿的时候,不如意也悄然降临。温丝莱特的脖子上长出了一个肿块,足有鸽子蛋大小。 父母急忙把她送到伯克郡最好的医院治疗。医生说那是良性肿瘤,尚处在早期,只要一个手术问题就解决了。不过,主刀医生的手术排得太满,温丝莱特的手术要在下一周进行。

⑥温丝莱特回到自己的家中,她变得沉默自闭了。她不愿去幼儿园,也不再去珍妮芙太太那儿玩了,她害怕手术。一个黄昏,珍妮芙太太来到了温丝莱特的家。她问了关于手术的一些情况,摸摸温丝莱特的头,鼓励她坚强一些。接下来的两天,珍妮芙太太再也没有来过。温丝莱特有点儿想她了,可是,珍妮芙太太家的门一直紧闭着。

⑦ 温丝莱特的手术很成功。她在医院疗养了一周后,回到了自己的家。可是她依然没有见到珍妮芙太太。两天后的傍晚,温丝莱特放学回家后,欣喜地发现珍妮芙太太家的门敞开着!她三步并作两步跑了进去,可是,她没有

见到珍妮芙太太。在房间忙着收拾东西的,是一个男子。仔细看,竟是马休医生——她手术时的主刀医师!温丝莱特惊奇地问:“您怎么会到这里来?”马休医生说他是珍妮芙太太的侄子。温丝莱特于是急切地问珍妮芙太太到哪儿去了。马休医生的眼神黯淡下去,他轻声说道:“她去世了!”

⑧ 原来,当珍妮芙太太得知是自己的侄子为温丝莱特主刀后,便赶往伯克郡,找到了马休。她向马休提了一个建议,一定要按颈部 皮肤的纹路横向切口。因为温丝莱特脖子上的肿块是竖着长的,马休原本的方案是纵向切口,那样手术难度最低,风险最小。所以他显出了为难的样子。可姑妈不依不饶,非要她改变方案。 她说:“如果刀口是纵向切的,那么将来就会留下一道醒目的疤痕,她做大明星的梦想也就被这一刀给割掉了。 ”马休医生答应了。可就在次日,珍妮芙太太在回雷丁市的路上不幸遭遇了车祸!

⑨温丝莱特听着,哭成了一个泪人……

⑩时光的脚步永不停歇,转眼,温丝莱特出落成了一个亭亭玉立的美貌女孩。她顺利地成为一个演员,凭借世纪之作《泰坦尼克号》中女主角罗丝这一角色,她创造了影史上的一个神话并一举获得第81届奥斯卡影后的桂冠。为什么珍妮芙太太感觉这个春天“异常明媚”?

选文第二段加线句子属于什么描写?有什么作用?

结合语境,分析下列加着重号词语和句子的表达效果。

(1)在早春种下的花草开始卖弄风姿的时候,不如意也悄然降临。

(2)温丝莱特听着,哭成了一个泪人……第八段插叙了什么内容?其作用是什么?

结合选文内容,为温丝莱特写一个简短的获奖感言.(3分)

阅读下文,回答问题。

食品添加剂

①俗话说:“民以食为天。”近年来,我们的食品安全环境日趋严峻,随着毒奶粉、染色馒头等事件的不断出现,人们不禁要问,食品添加剂安全吗?

②食品添加剂是指经国家批准的,因防腐保鲜、提高加工工艺等需要而加入食品中的化学合成物或天然物质。我国《食品添加剂使用卫生标准》将其分为防腐剂、凝固剂、品质改良剂、增味剂、营养强化剂等22类1500多种。当人类的食品进入工业化生产之后,除了极少数的天然野生食品外,几乎没有什么是不含添加成分的。目前,近97%的食品中使用了各类添加剂。可以说,食品添加剂已成为现代食品工业生产中不可缺少的物质。

③食品添加剂对食品的防腐保鲜效果十分明显。根据食品安全要求,每克食品的细菌总数不能超过8万个。假如不用防腐剂,即使在0℃——4℃的低温环境中,肉制品保存到第五天,细菌总数也将超过每克10万个。而防腐剂能遏制肉制品中的肉毒梭状芽孢杆菌的大量繁殖,有效延长肉制品的保质期。

④【甲】食品添加剂不但能防腐保鲜,【乙】还能改善食品的外观和口味。食品的酸、甜、鲜通常不是食品天然拥有的口味,往往是由添加剂“调”出来的。食品的诱人口感,如面条有弹性,点心酥脆,大多也是添加剂的功劳。

⑤现在,人们又发现不少食品添加剂还有防病抗病的功能。如腐乳红曲是由大米发酵而来的,能够降低血脂,它既是色素又是功能性添加剂;从甘草里面提取的甜味剂,能改善肝功能;从玉米芯里面提取的木糖醇具有护肝、防龋齿的作用。除此以外,食品添加剂还能够调整食物的营养结构,如在面粉里面添加钙粉、维生素等,能使面粉的营养更全面。

⑥现代食品工业发展离不开食品添加剂,食品添加剂的使用也直接影响食品安全。例如,摄入过多的膨松剂或防腐剂,轻则会引起流口水、腹泻、心跳加快等症状,重则会对胃、肝、肾造成严重危害。为规范食品添加剂的使用,各国都制定了严格的法律法规。如我国的食品卫生标准就明确规定,山梨酸钾可以作为食品防腐剂,但必须严格控制添加比例,它的许可添加量为0.5%以内。在美国,苯甲酸钠只允许在化妆品中使用,并且浓度必须在0.1%——0.2%范围内。世界卫生组织也规定了一个“ADI”值,即依照人体体重,一种无健康危害的食品添加剂的每日允许摄入量的估计值。例如:糖精钠的ADI值为5毫克/公斤,即糖精钠每日允许摄入量为每公斤体重5毫克。

⑦必须指出的是,一直受到人们谴责的苏丹红、三聚氰胺等都不是食品添加剂,而是非法添加物。这样的非法添加物常见的还有块黄、硼酸、硫氰酸钠、蛋白精、酸性橙等。一般来说,不违规不超量不超范围的使用食品添加剂,食品是安全的。食品添加剂在现代食品工业中有哪些功能?请简要概括。(4分)

阅读第④段,说出画波浪线的【甲】【乙】两句位置不能调换的理由。

文中第⑥段中划横线的句子使用了什么说明方法?有什么作用?(4分)

选出下列说法符合文意的一项()(2分)

| A.一个体重为60公斤的人,每日摄入糖精钠的值应该为300毫克。 |

| B.食品添加剂是经国家批准使用的物质,所以添加食品添加剂的食品都是安全的。 |

| C.生产厂家有时会采用食品添加剂来调整食物的营养结构,使之营养更丰富更全面。 |

| D.三鹿奶粉因为大量添加三聚氰胺这种食品添加剂而产生问题。 |

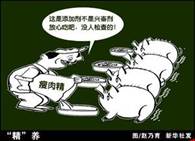

结合全文,说说这幅漫画的寓意。

阅读下文,回答问题。

蜂巢的眼泪

矫友田

⑴与几位朋友结伴爬山,临近中午,我们找了一家山村小店品尝“农家宴”。小店的老板向我们推荐了一道最具山里特色的菜——“油炸蜂蛹”。

⑵当服务员将那盘“油炸蜂蛹”端上来的时候,那些已被炸成金黄色、膨胀的蜂蛹,散发出一缕缕诱人的香气。夹一个放入嘴里品尝,味道果然不错,我们一个个都啧叹不已。

只是盘里蜂蛹的量太少,每人刚品尝了几个,便露出了盘底。其中一位朋友开玩笑说:“老板,你们这店也太黑了吧,90多元一盘的蜂蛹就给炸这么一点点?”

⑶对这样的玩笑话,老板好像已经习以为常,他赔着笑脸说:“你们吃的是虎头蜂的蜂蛹,它们可是山里最毒最凶的山蜂,这可是采蜂蛹的人,冒着生命之险采来的。”

⑷见我们都半信半疑,他补充说:“我怎么会骗你们呢?你们下山时,会经过一个小村,村里有一个姓赵的果农,就是在半个月前采蜂蛹时,被虎头蜂蛰死了。”

⑸感觉他不像是在编瞎话。于是,我惊诧地问:“既然采蜂蛹那么危险,他为什么还要去采呢?”

⑹老板便跟我们细说原委。原来,那个被虎头蜂蛰死的果农以前采过蜂蛹,只是过去蜂蛹的价钱低,又容易被山蜂蜇伤,便洗手不干了。这两年,农家宴火起来,蜂蛹就成了紧俏货。他有两个女儿,大的在外面上大学,小的今年又考上高中,因为他家果园收入一直不好,为了供两个女儿上学,他只好重操旧业,他每天起早摸黑地到山林里去寻找蜂巢。

⑺那一天傍晚,他在一个石洞口发现了一个大大的虎头蜂巢,他估计至少能采得两三斤蜂蛹。而后,他便点燃了随身携带的硫磺。一阵刺鼻的烟雾之后,那些栖在蜂巢上的虎头蜂纷纷跌落到地上。当他兴奋地采摘下那个沉甸甸的蜂巢时,竟疏忽了在石洞旁边一根树枝上,还有一个略小些的蜂巢。栖在上面的二百余只意识到了危险的虎头蜂呼啦一下飞起来将他团团包围……当人们在山上发现他的时候,他浑身肿胀,像一个吹了气的橡皮人,不治而亡。

⑻听完这个悲惨的故事,我们刚才的食欲顿消。盘里剩下的几个蜂蛹,再也没人动了。

⑼下山的时候,我们从那个只有二三十户人家的小村旁经过。一位在报社工作的朋友提议,到那个果农家去探望一下。

⑽一个小女孩将我们带到那个果农家的门口。只有果农的妻子一个人在家,显然,她还没有从丧夫的悲痛中走出来。

⑾当我们提起这件事情的时候,她一边抹泪一边说:“这都怪俺啊……其实,当时女儿的学费已凑齐了……他想再为女儿添一个好点的行李箱……都怪俺当时没能拦他……”

⑿她终于忍不住大放悲声,我们的眼睛湿润了。

⒀临走时,一个朋友发现在院子一角,还堆着十几个干瘪的蜂巢,就像被收了籽的向日葵盘一样。他低声跟我们几个商量,建议买下那些蜂巢,作为对她捐款的理由。于是,我们每人掏出了100元钱,递给了她。

⒁她诧异地看着我们,不知所措。

⒂我们撒谎说,这些蜂巢是代另一个朋友收购的。最后,她有些迟疑地接过了钱。

⒃离开这个不幸的女人,我们几个人都变得沉默了。我隐隐地感到,手中的那个蜂巢变得越来越沉重,上面好像浸满了泪水……请在横线上填写恰当的短语,理清文章的思路和情感的变化。

| 文章思路 |

情感变化 |

| ① |

赞 叹 |

| 耳闻果农采蜂蛹故事 |

悲 伤 |

| ② |

③ |

文中⑹⑺两段写“这个悲惨的故事”采用了哪种写作顺序?并分析这两段的表达作用。

文末说“那个蜂巢变得越来越沉重,上面好像浸满了泪水”,如何理解这句话的含义?

认真体会文章第⒀⒂段中划横线句子,怎么理解“我们”的举措?这对于你日后关爱他人有着怎样的启示?

阅读下文,完成小题。

爱国常在微小处

高震东

我今天讲了什么是爱国主义,哪里是爱国主义,处处都是爱国主义!任何一个行为都可以爱国。

大家都知道以色列与阿拉伯的战争。阿拉伯和以色列打仗打得正热闹的时候,世界正举行选美比赛,那年以色列小组正好当选“世界小姐”。

许多电影界的人士都围着她:“小姐签约吧,将来你可以发大财了”,“签约后你名利双收,你何必回国呢,你的国家正在打仗,那么一个小国,随时会被吃掉的!”“你回去多可怕!你现在又有钱,又有名,留在美国吧!”……

这姑娘却在电视上发表谈话:“世界小姐不是我个人想选,我只是让你们知道,以色列是一个优秀的民族。我想让人们知道:地球上有以色列这个国家,所以我要出来竞选。今天我被选上了,我要以此告诉世界:以色列是个优秀的民族,因为我是世界上最漂亮的女人!同时还告诉世界:以色列这个国家正艰苦奋战,希望全世界的人民同情我们,支持我们!支持我们国家的独立!现在我的国家正在打仗,要钱何用?我们以色列亡国两千年,因为我们文化不亡,所以我们还能建国。今天我要回去,为祖国而战!”

她发表完这番谈话,第二天就坐飞机回国了。(掌声)这个消息发表后,全世界的人对以色列刮目相看!哇,以色列人真了不起啊!于是,以色列的军队,军心大振,他们象疯了一样,把阿拉伯的军队打得干干净净!这就是历史上最伟大的七日战争!七天打完!这就是因为一个女孩子的一句话!

所以,同学们,爱国常常在一个微小的地方。“一言以丧邦,一言以兴邦”。我们是受过高等教育的,我们肩负着国家的荣辱啊,人家看到我们就看到国家的希望。同学们,国家的前途是向后看的,个人的前途是往前看的。

老师这样一回顾,就知道二十年以后的中国是什么样子,看看小学生就知道三十年后的中国是什么现象。如果他品德良好,道德高尚,爱国,二十年后国家就有希望。如果看见这个小朋友很爱国,很有礼貌,很有道德,那么三十年后的中国人是了不起的中国人。否则看着他怠惰、自私、傲慢、无礼、没有水准,就知道三十年后的中国就是那个样子。我们今天要雪耻图强,力争做得更好。不要丢了祖宗的脸,不要丢了我们汉唐先烈的脸。

爱国是很具体的。我的学校门口有个标语:“离开校门一步,肩负忠信荣辱。”推而广之,离开国门一步,肩负全国荣辱。

一口痰吐在中国是小事,一口痰吐在外国,你就丢了中国十三亿同胞的脸,因为你代表十三亿中国人,而不是你个人,你千万不要以为,“好汉做事好汉当”,你错了;你做不到;你不够资格当!所以每个同学的一言一举都要注意。高老师回到国内,看到不顺眼的要讲要骂,要批评要建议,但是我离开了大陆回到台湾,不会讲大陆一句坏话。他们问:“大陆好吗?”我说好得不得了!太好了,太棒了。到了美国就说中国人伟大得不得了,绝对不会丢中国人的脸,一句对中国的批评也没有。但是,回来一定要实实在在地讲话,诚诚恳恳地建议。有的人刚好相反,在国内他屁都不敢放一个,装得那么温顺,那么可爱,一离开中国就大放厥词,把中国骂得一文不值,这就是标准的王八蛋也!

【注】高震东,男,山东潍坊人,1930年生,1948年移居台湾。教育家。以上是他在国内讲演的节选。通读全文,然后概括这篇演讲辞的中心内容。

文中作者举以色列选美世界小姐的事例,其目的是什么?

作者在文中批判了生活中的一种什么现象?为什么批判这种现象?

这篇演讲辞的最后一段,主要运用了什么写法?试分析其作用。

“爱国常在微小处”,读完这篇文章,你同意作者的这个观点吗?请略作阐述。

阅读下文,完成小题。

上一碗米饭的时间

肖复兴

⑴入冬后北京最冷的那天晚上,我在一家小饭馆里。家里的人都出了远门,没有饭辙儿,要不我是不会在这么冷的天跑出来到这里吃晚饭。正是饭点儿,小饭馆里顾客盈门,只剩下靠门口的一张桌子空着,虽然只要一开门,冷风就会乘机呼呼而入,别无选择,我只好坐在了那儿。

⑵服务员是位模样儿俊俏的小个子姑娘,拿着个小本子,笑吟吟地站在我的面前,一口外地口音问我:“您吃点儿什么?”我要了三两茴香馅的饺子和一盆西红柿牛腩锅仔。很快,饺子和锅仔都上了来,热气腾腾的扑面撩人,呼啸寒风,便都挡在了窗外了。

⑶埋头吃得热乎乎的,觉得忽然有一股冷风吹来,抬头一看,一位老头已经走到我的桌前,也是别无选择地坐了下来。在我的对面坐下来之后,大概看见我正在望着他,老头冲我笑了笑,那笑有些僵硬,不大自然。也许,是为自己一身油渍麻花的破棉袄感到有些羞涩,和这一饭馆衣着光鲜的红男绿女对应得不大谐调。我看不出他有多大年纪,或许还没有我大,只是胡子拉碴的显得有些苍老。我猜想他可能是位农民工,或者刚刚来到北京找活儿的外乡人。

⑷他坐在那里,半天也没见服务员过来,便没话找话的和我搭话,指指饺子,问我饺子怎么卖?我告诉他一两3块钱吧。他立刻应了声:“这么贵!”这时候,那个小个子姑娘拿着小本子走了过来,走到老头的身边,问道:“你吃什么?”老头望了望她,多少有点儿犹豫,最后说:“我要一碗米饭。”姑娘弯下头在小本子上记下来,又抬起头问:“还要什么?”老头说:“就一碗米饭!”姑娘有些奇怪:“不再要点儿什么菜?”老头这回毫不犹豫地说:“一碗米饭就够了。”然后补充一句,要不麻烦你再给我倒碗开水!姑娘不耐烦了,一转身冲我眉毛一挑,撇了撇嘴,风摆柳枝般走了。

⑸过了好长时间,也没见姑娘把一碗米饭端上来,更不要说那一碗开水了。在这样一个势利眼长得比鸡眼还多的社会里,人们的眼睛都容易长到眼眉毛上面,很多饭馆都会这样,不会把只要一碗米饭的顾客放在心上,更何况是一个衣衫褴褛的老头,在他们眼里几乎是乞丐一样呢。姑娘来回走了几次,大概早忘了这一碗米饭。

⑹我悄悄地望了一眼对面的老头,看得出来,老头有些心急,也有些尴尬,又不知道如何是好,如坐针毡。如果有钱,谁会只要一碗白米饭呢?但如果不是真的饿了,谁又会非得进来忍受白眼和冷漠而只要一碗白米饭呢?

⑺我很想把盘子里的饺子让给老头先垫补一下,但把剩下小半盘的饺子给人家吃,总显得不那么礼貌,有些居高临下,就像电影《青春之歌》里的余永泽打发要饭的似的。那锅仔我还没有动,可以先让他喝几口,但一想饭还没吃,先让人家喝汤,恐怕也不合适,而且也容易被老头拒绝。

⑻因此,当姑娘又向这边走来的时候,我远远地冲她招招手,她走了过来,老头看见了她,张着嘴动了动,一定是想问她:“我那一碗米饭呢?”但如今的小姑娘哪一个好惹?看人下菜碟,已是常态,势利的现实和势利的城市,早完成了她活生生的青春期教育。为了避免尴尬,我先把话抢了过来,对她说:“姑娘,你给我上碗米饭!”话音刚落,怕她同样嫌弃我也只要一碗米饭,便又加了句:“再来三两饺子。”姑娘在小本子上记了下来,转身走了。我冲着她的背影喊了句:“快点儿呀!”她头没有回,扬扬手中的小本说道:行哩!

⑼老头望了望姑娘走去的背影,又望了望我,什么话没有说,似乎是想看看,同样一碗米饭,到底谁的先上来。一下子,让我忽然感觉偌大的饭馆里,仿佛主角只剩下了老头、姑娘和我三个人,三个人彼此的心思颠簸着,纠结着,一时无语却有着不少的潜台词。

⑽我望了望老头,也没有说话。我是想等这一碗米饭和三两饺子上来,一起给老头,谁家都有老人,谁都有老的时候,谁都有饿的时候,谁都有钱紧甚至是一分钱让尿憋死的时候。

⑾老头垂下头,不再看我。我埋下头来,吃那小半盘的剩饺子,也不敢再望他,我不知道此刻他在想什么,但生怕我的目光总落在他的身上会让他觉得尴尬。有时候,只能让人感慨生活现实的冷漠,比窗外的寒风还要厉害,人与人之间的隔膜,如今是越来越深了,并不是一碗米饭几两饺子就能够化解的。

⑿很快,也就是那小半盘剩饺子快要吃完的功夫,只听姑娘一声喊:“您的米饭和饺子来了,”便把一碗米饭和三两热腾腾的饺子端在我的桌子上,同时也把老头的那一碗米饭端在桌上。可是,抬头的时候,我和姑娘都发现,对面的老头已经不在了。

⒀其实,只是上一碗米饭的时间。请用简洁的语言概括这篇文章的主题思想。

第(7)段中,“我”为什么没有把那份“剩饺”和“汤”给老头?

老人从踏进这家饭馆到离开这家饭馆,内心经历了复杂的变化,试将变化过程写出来。

结合具体语境,理解下列句子中划线词语的含义。

老头于是冲我笑了笑,那笑有点僵硬,不大自然。从文中可以看出“我”是一个怎样的人?请结合原文,选择一处进行具体分析。