阅读《动物的弄虚作假》,完成小题。

①自然界一些动物为了生存竞争、繁衍子孙,常会弄虚作假,玩弄骗术。其技巧之高超,简直令人难以想像。

②椿象、金龟子只要稍动它一下,立刻会装死从农作物上掉落地面,过会儿又活动开来。鸭子似乎是傻乎乎的,但当其被红狐追捕时,会翻着白眼装死。有人曾做试验,用红狐追捕养鸭场的50只鸭子,竟有29只在狐爪下逃生。喜欢装死的狐狸,其装死的技艺更高。一次,一只狐狸被猎人击中,它迅即原地躺倒,全身瘫软,一动不动,猎人以为狐狸已死,就暂放原处,转到他处行猎。待到归来收拾猎物时,狐狸早已溜之大吉,猎人上了狐狸的当。

③人们有时会发现有些蟹或虾的螯足一大一小,有的蛇或壁虎的尾巴粗细与身子相差悬殊,这决不是先天的畸形,也不是什么稀有品种,而是当它们遇到了强敌,使出了断足截尾的绝招,来一个“舍车保帅”,新的足还未长成原来大小的缘故。

④栖息在北极圈内的白狐、北欧山区的雪兔、日本北部的高山兔和我国新疆阿尔泰山区的雷鸟,能随着季节变化而改变颜色。如雷鸟到白雪皑皑的时候,便银装素裹;当春暖花开时,又着上淡黄色的“春装”;盛夏酷暑,浑身又换成栗褐之色;当秋风萧瑟的时节来到,又穿上与环境协调一致的暗棕色羽裳。

⑤见过竹节蝗、木叶蝶的人,无不为它们的形态与所附着的茎叶是那么相似而叫绝,这是一种生就的拟态。生活在澳州的叶海马,其体态能模拟周围物体,全身生出许多叶形突出物和丝状物,好似马尾藻一样,在海水中缓缓飘荡,使对手极难辨别。

⑥有的动物甚至会“行诈术”。一位学者曾发现,一只苍鹭为觅食一条小鱼,颇费了一番脑筋:它嘴叼一根小羽毛,在小溪岸边踱着方步,两眼扫视着浅浅的溪水。随即突然止步,有意让羽毛掉进水里面;小鱼误以为是饵料,游近羽毛,苍鹭便以闪电般的动作扑向水面,吞食美味。

⑦动物在面临它的对手或要达到某一目的时,决不是简单地屈从或毫不掩饰其真面目。人们在认识和利用动物时,务必要注意到这点。(本文节选自《阅读与欣赏》,有删改)文章中,列举了动物“弄虚作假”的形式有:装死、_______、______、 、行诈术五种。

第二段画线句子运用了什么说明方法,这样写有什么好处?

根据文章内容,下列说法错误的一项是( )

| A.本文采用了总——分——总的结构方式。 |

| B.本文首尾呼应,揭示了动物弄虚作假的本质。 |

| C.文章除了采用了说明的方式外,还采用叙述、描写的表达方式。 |

| D.最后一段告诉人们,为了迷惑敌人保护自己,可以像动物一样弄虚作假。 |

天边有一抹若隐若现的云

官亦鸣

①天边,有一抹若隐若现的云。

②曾听一位哲人说,天边新出的一抹云,是天堂新进的灵魂,抬头看那天边的云,不,那分明是逝去不久的母亲。那若隐若现,飘忽不定的云层中,清晰地变幻着一个胖胖的身影,依旧是那样一如既往地来去匆匆,依旧是那样地摇晃着身躯﹣﹣那是岁月无情,给你留下的永恒。

③母亲那个一年中最冷的清晨离我们而去的。远处隐隐地响着零星的鞭炮声,空气中已是充满了年的气味了。而我们最最亲爱的母亲却悄然闭上她那永远是偷着暖暖春意的双眼,胖乎乎的脸上依旧是那副似睡非睡,憨态可掬的神情。她是睡去了吗?可四周悲怆的哀乐声和透骨的恸哭声却庄重地提醒着我们,母亲是真的离我们而去了。懵懂中,我怎么也想不明白,母亲怎就不等我们回来,她是知道她的子孙们是要回来陪她过年并庆贺她老人家八十七岁华诞的。母亲一生中最大的幸福是亲手做一锅红烧肉炖白菜豆腐粉条,看着里屋外间团团围坐在整整三张大圆桌旁的她的儿女们及儿女们的儿女们,她怎么就忍心去了呢?她怎么说走就走了,仅仅差十一天啊!

④一位外国科学家曾做过实验,人在离世的瞬间,体重减少21克,这就是说,人的灵魂重21克。这就是说,人的灵魂重21g,守着母亲的灵枢,我觉得母亲的灵魂不止21克,应该是21千克,210千克,不,是更多,更重。因为在我们的心中,分明感到无形的沉重。从里到外的重,重得喘不过气来。是啊,母亲的双肩所能承受的重,是我们几代人都承受不了的。望着似睡非睡的母亲的脸,忽然又觉得母亲的灵魂是那样的轻,她终于可以放下一切,扶摇直上九天,飘忽在天边云端。

⑤母亲是农家女,十六岁离娘亲,为人妻,为人母。她深深地懂得一份耕耘,一份收获。半个多世纪的辛劳操作,如今她是功德圆满,藏满斗盈。她可以放心地去了,去会见她相生相伴了七十余年的爱人﹣﹣我们的父亲。去把她一生的喜忧恨爱之情,十七年的别夫相思之意,美美地相倾相诉。看那云层后面的影子,竟是大步连天,急不可待地了。是的,那云层深处,一如七十年前坐花轿上路般的轻松,快乐。

⑥美国一位超心理研究者曾说:“灵魂可呈现为实体的,栩栩如生的,有时可投下一片阴影或是遮住一盏灯。”我相信,母亲的灵魂是栩栩如生的。看那天边的一抹若隐若现的云,分明是半透明的,甚至真的投下了一片阴影。

⑦此时,我想,那天边的云层里的母亲的心里,是喜悦。那轻轻舞动着的身影,便是证明。因为她看见了孙子们个个鲜活如出水芙蓉,楼房前停放着私家小车,她可以告诉父亲,那辆老掉牙的自行车,再也不用了;看着我们个个衣着时尚,皮鞋锃亮,天天像过大年一样,她可以告诉父亲,再也不用再腊月里的晚上,一个纳底,一个做帮,缝洗装补。直忙到大年三十才能个个穿上新衣新鞋。此时的母亲,肯定笑得比那时更暖,更轻松。

⑧这样想着,看着,突然发现天边那一抹若隐若现的云变成了一抹淡淡的玫瑰红,并向大地投下了一片暖暖的光。噢,我明白了,母亲是知道灵魂有时候能遮住一盏灯的。此时的她,为唯恐遮住了那一片暖暖的阳光。她知道她的子孙们分散在五湖四海是多么地需要阳光,于是她匆匆地走了。

⑨天边,那一抹若隐若现的云,幻化成一片玫瑰红,暖暖地……

(1)结合第④段文字,解释划线句子中加点字的含义。

①“母亲的灵魂不止21克,应该是21千克,210千克,不,是更多,更重”

②忽然又觉得母亲的灵魂是那样的轻……

(2)文中母亲的平凡和伟大,表现在哪些方面?请简要概括。

(3)结合全文谈谈“天边,有一抹若隐若现的云”这句话在文章中的作用?

(4)母亲是天底下最伟大的人,结合全文内容,仿照下面句子的格式,续写两句话。

母亲是幸福家庭的支柱,操劳一生,最后化成一抹云彩; 母亲是儿女心灵的港湾,倾尽爱护,最后变成一丝似有似无的风,悠然而逝 ; 母亲是父亲持家的臂膀,竭尽全力,最后幻为一团亦真亦幻的霭,逸然而离 。

【综合性学习】

立人中学举行“中国人读书情况专题研究”活动,下面是同学们收集到的相关材料。

材料一:

中国新闻出版社研究院调查结果显示,2012年中国18﹣70周岁国民纸质图书阅读量仅为4.39本,而联合国教科文组织公布的数据与我们形成了对比:韩国11本、法国20本、日本40本、以色列64本。

材料二:

中国新闻出版研究院第十二次全国国民阅读调查情况统计表(2015)年

|

年份 |

国民图书阅读率(%) |

数字化阅读率(%) |

综合阅读率(%) |

人均纸质阅读量(本) |

人均电子阅读量(本) |

|

2013年 |

57.8 |

50.1 |

76.3 |

4.56 |

2.48 |

|

2014年 |

58.0 |

58.1 |

78.6 |

4.77 |

3.22 |

材料三:

李克强总理把“全民阅读”写入了政府工作报告,我国的《全民阅读促进条例》已列入国家立法计划。在政府的积极推动下,全国上下涌动着读书的热情,各大中小学校也开展了一系列读书活动,如图是格致中学的同学设计的学校读书活动的海报。

(1)请认真探究材料一和材料二,写出中国人读书现状的三个结论。

(2)请用简洁的语言说明材料四中画面(文字除外)的内容及寓意。

(3)阅读是提升全民素质的重要途径,请你为提高全民阅读兴趣提三条建议。

阅读下面非连续文本,完成下列各题。

“全面二孩”来了,你怎么看

【政策背景】

计划生育政策自1980年开始实施,在很大程度上控制了我国出生人口数量,但近年来,一系列的人口问题使计划生育的目标和理论依据都受到质疑。男女出生比例节节升高,从1980年的107。4:100上升到2004年的121。1:100.人口结构问题凸显,目前,我国已成为人口老龄化发展速度最快的国家之一,老年人口比例在不断上升,从2010年的13。3%上升到2014年的15。5%.另外,我国现在的独生子女家庭已经超过1。5亿户,独生子女养老负担沉重,而一些家庭的“失独”不仅成家庭灾难,也成社会之痛。

2015年10月29日,党的十八届五中全会会议决定:坚持计划生育的基本国策,完善 人口发展战略,全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策,积极开展应对人口老龄化行动。

【各种声音】

网友“初为人父”:经济基础决定上层建筑。如今高养育成本时代已经到来,一个孩子,从怀孕到分娩,从出生到成长,直到学成后参加工作,的确是一笔很大的支出。我们这代人 太累了,养育一个孩子,尚且困难重重,再生一个简直难以想象。养而不教,教而不善,结 果是害了孩子害了自己。

网友“平民布衣”:生个二胎是为了让大的有个伴,可有谁知道大的到底能不能接受?增加一个弟弟(妹妹)来分享父母亲人的爱,他(她)的心理平衡不平衡?网上不是报道了 一些孩子逼迫父母放弃生育二胎的事例吗?

大楚网:放开政策后,生育潮是否会如预期般出现,政策都不应该是鼓励生育的唯一杠杆。“入园难”“入托难”的现实问题依然困扰着我国许多家庭;生得起养不起的顾虑也绝非喊几句口号就能消除。如果真想鼓励民众生育,就应该用社会保障和福利消除民众顾虑,让想生的人生得起、养得起,还要养得好。

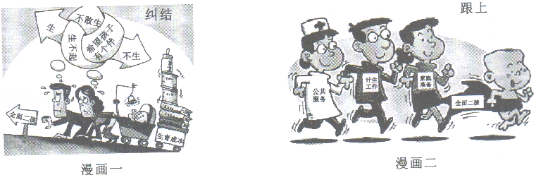

【漫画两幅】

(1)请根据“政策背景”的内容,概括出“全面二孩”政策出台的原因。

(2)观察漫画一,说说在“全面二孩”政策出台后,父母为什么还纠结。

(3)请结合“各种声音”和漫画二,说说可以采取哪些措施来打消父母生育二孩的顾虑。

阅读下面一篇小小说,完成下列各题

误 墨

凌鼎年

①娄城三老翰墨展上,少长成集,群贤毕至。

②开幕式上,应众人之求,三老联袂挥毫献艺。赵老不假思索泼墨画出水上水下几许荷叶,更有荷花含苞待放,煞是喜人;钱老成竹在胸,只寥寥几笔,三两游鱼跃然纸上,一条条栩栩如生;孙老略一凝神,一株岸边杨柳迎风摇曳,婀娜多姿。

③孙老画罢,回头对赵老、钱老的高足说:“来,添一笔,助助兴。”

④不知是不敢在“班门”前弄斧,还是中国文人固有的君子之风,几位门生都互相谦让着,谁也不肯轻易落墨。这时,一位名不见经传的后生毛遂自荐说:“我来献丑了。”不待应允,他从从容容拿起斗笔,饱蘸浓墨,跃跃欲试。

⑤三老都不认识这位不速之客,但对他的勇敢精神倒颇嘉许。市美协头头想阻止,三老见之,摇摇手,何必扫年轻人的兴呢?且拭目以待吧。

⑥或许是因为在众目睽睽之下,或许是因为画面上已有荷有鱼有树,不好落笔,这位年轻人手执斗笔迟迟落笔不下。场上的气氛一时如凝固住一般。突然,那饱蘸的浓墨滴了一滴下来,无情地落在画面上。“呀!”年轻人一声惊呼脱口而出。这轻轻的一声如冷水滴入沸油锅。

⑦坏了坏了!一幅好好的画眼看就要毁了。真是大煞风录!好几个人用愠怒的眼神瞅着这位不知天高地厚的年轻后生。

⑧不料年轻人反倒镇定了,他审视误墨片刻,不慌不忙地在误墨上略作加工,好啊,那误墨竞化作一只半空振翅的翠鸟,简直补得天衣无缝,堪称大手笔。

⑨画罢,年轻人轻轻地说:“惭愧,惭愧!贻笑大方。”

⑩赞叹声啧啧四起。三老也对年轻人刮目相看,谓之“后生可畏”。

⑪翌日,市报上赫然登出这位年轻人的照片,有篇报道对他大加赞扬,似乎他是翰墨展主角。

⑫市美协头头很欣喜也很自责,欣喜的是发现了这样一位新秀,自责的是对这位新秀一无所知。他决定登门去拜访这位新秀,不巧,唯有一位耄耋老人在家。老人不言不语,进屋捧出一大叠满纸涂鸦的毛边纸、宣纸来。市美协头头翻着翻着,疑是自己眼睛出了毛病﹣﹣他简直不敢相信,所有的这一叠纸,几乎都画着翠鸟﹣﹣从误墨中化出的翠鸟。

选自《金麻雀获奖作家文丛》(有改动)

(1)请根据文章脉络,用简洁的语言补充完整这篇小小说的故事情节。

翰墨展开幕式上,三老联袂挥毫献艺﹣﹣ ;

后生误墨“污毁画卷”,众人愠怒﹣﹣ ;市美协头头登门拜访,揭开误墨谜底。

(2)文中的无名后生是怎样一个人?请结合文章内容进行简要分析。

(3)赏析下面语句,按要求回答括号内的问题。

①“呀!”年轻人一声惊呼脱口而出。这轻轻的一声如冷水滴入沸油锅。(请从修辞手法的角度,品析加点句子的妙处。)

②好几个人用愠怒的眼神瞅着这位不知天高地厚的年轻后生……赞叹声啧啧四起。三老也对年轻人刮目相看,谓之“后生可畏”。(请从小说写作手法的角度,说说作者这样安排情节的用意。)

(4)文中的年轻后生因为“误墨化翠鸟”而一举成名,这与现实生活中的歌星、影星、体育明星等一夜成名很相似。你如何看待这一社会现象?

阅读下面的说明文,完成下列各题。

动物迁徙之谜

佚名

①野生动物的季节性集群迁徙活动一直是科学家最想解开的谜题之一。

②迁徙现象出现在各种各样的动物身上,从淡水湖泊里的微生物到生活在大海里的鲸

鱼,都有这种迁徙习性。

③那么,动物为什么要迁徙?季节性气温变化是动物迁徙的原因之一。根据食物可用程度进行的迁移活动常常取决于季节性的气温变化。比如,当冬季来临,鸟类的食物﹣﹣昆虫突然消失时,食虫鸟就会掉头飞向气候更温暖的地方,以寻找更丰富的食物资源;而随着小型啮齿动物和鸟类越来越少,像北美红尾隼这样的食肉鸟就不得不飞向墨西哥或墨西哥湾沿海地带;同样,当冬季到来,北方地区各大小河流冰封后,以鱼和水生植物为食的动物就不得不迁往南方。

④像美洲野牛、羚羊之类的食草哺乳动物大多以集群形式一起吃草,它们会很快吃光一个地区的牧草。如果是在夏季,草会很快再长出来。在草重新冒出来之前,食草动物常常会漫游到附近不远的地方,寻找新草地。当草再次覆盖大地时,它们就会重新回到原来的牧场。但是,如果是在冬季,草吃光后就不再长出来,这就迫使动物们旅行到更远的地方,以寻找新的食物资源。直到春季耒临,大地复苏时,它们才再次返回到它们以前的食源地。

⑤动物迁徙的另一个原因是要找到一个相对安全、资源相对丰富的地方生育后代。绿龟就是一种因生殖原因而迁徙的动物。当产卵季节来临时,雌绿龟就会离开它们的栖息地一巴西沿岸,游到2000千米之外的阿森松岛,然后拖着疲惫的身躯,爬到海岸上,在松软的沙滩上挖一个浅坑,将卵产在里面。在生殖任务完成后,绿龟将返回巴西沿岸。

⑥动物迁徙一般以四种形式进行:全部迁徙、部分迁徙、差别迁徙和突发迁徙。全部迁徙是指一个种群,在繁殖季结束时全部成员都离开繁殖地的迁徙活动,通常是迁往几千千米之外的越冬地。部分迁徙是指一个种群的部分成员一年到头都留在繁殖地内,其余的则迁往他处。差别迁徙是指一个种群的全部成员都迁徙,但在迁徙的时间、周期和距离上存在较大的年龄和性别差异。比如,银鸥随着年龄增加,迁徙距离越来越短;雄性美洲雀鹰待在繁殖地的时间长于雌鹰。突发迁徙是指一个物种在一些年份根本不迁徙,而在另一些年份却突然离开繁殖地。这种迁徙模式很可能与气候和食源变化有关。一般来说,冬季越寒冷,食物越缺乏,一些物种就越可能产生突发迁徙行为。

(1)本文是从哪两个方面来说明动物的迁徙之谜的?

(2)第⑥段主要采用了什么说明方法?有什么作用?

(3)第④段中加点词语“大多”能不能去掉?为什么?