阅读下列材料

材料一 江泽民在“十五大”的报告中指出:“辛亥革命开创了完全意义上的近代民族民主革命,……为中国革命的进步打开了闸门,使反动统治秩序再也无法稳定下来。 ”

”

材料二 皇帝,该算是至高无上、神圣不可侵犯的了,如今都可以打倒,那么,还有什么陈 腐的东西不可以怀疑、不可以打破?思想的闸门一经打开,这股思想解放的洪流就奔腾向前,不可阻挡了。尽管辛亥革命后,一时看来政治形势还十分险恶,但人们又大胆地寻求新的救中国的出路了,再加上十月革命炮声一响和中国工人阶级力量的发展,不久便迎来了五四运动,开始了中国历史的新纪元。从这个意义上可以说,没有辛亥革命,就没有五四运动。

腐的东西不可以怀疑、不可以打破?思想的闸门一经打开,这股思想解放的洪流就奔腾向前,不可阻挡了。尽管辛亥革命后,一时看来政治形势还十分险恶,但人们又大胆地寻求新的救中国的出路了,再加上十月革命炮声一响和中国工人阶级力量的发展,不久便迎来了五四运动,开始了中国历史的新纪元。从这个意义上可以说,没有辛亥革命,就没有五四运动。

材料三 胡绳在《中国共产党七十年》中指出:“中华民国的成立并没有给人们带来预期的民族独立和社会进步。”

请回答:

(1)依据材料二分析说明,为什么说“没有辛亥革命,就没有五四运动”?(6分)

(2)材料一与材料三的评价是否矛盾?你如何理解材料三对中华民国成立的评价?(6分)

20世纪的战争与和平

材料一那一晚(1947年11月29日联合国通过巴勒斯坦分治决议),人们在街上跳舞,但我不能跳,我知道,我们面临战争。

——以色列首任总理本·古里安的回忆录

材料二第四次中东战争中,阿拉伯国家以石油武器支持同以色列交战的国家,在两次提价后,石油由每桶3.01美元上涨到11.56美元,导致西方工业生产下降8.1%,钢产量下降14.5%,并导致大量公司破产,失业人数激增。西方大部分国家开始改变对阿以战争的立场。阿拉伯国家以成功的团结合作增强了第三世界国家反对霸权主义,维护民族利益的信心和勇气。

——马广东《论第四次中东战争中石油武器的影响》

(1)根据材料一及所学知识,概括五次中东战争爆发的主要原因及其影响。

(2)根据以上材料并结合所学知识,回答第四次中东战争中阿拉伯国家以石油为武器产生的结果。

近代社会的民主思想与实践

材料 1776年美国《独立宣言》宣布:“人是生而平等的,他们被造物主赋予某些不可剥夺的权利,其中包括生存权、自由权和追求幸福的权利……当任何形式的政府妨害了这种目的时,人民有权利去改变它,或者废除它。”在《独立宣言》的激励下,美国人民经过浴血奋战,终于打败了英国殖民统治者。1787年制宪会议在临时首都费城召开。参加制宪会议的55名代表都是有产者,其中奴隶主15人,没有劳动人民的代表。经过3个多月的激烈争论,北部工商资产阶级和南方种植园奴隶主达成妥协,共同制订出宪法。确立了三权分立的原则,规定行政、立法、司法三权分立而互相制约。但没有制订有关保障人民的基本权利的条款,宪法第六条也规定本宪法实施之前的债务,将继续有效。

在宪法制订前美国许多州法都明确规定人权条款。而美国1787年宪法却没有这样做,引起社会广泛不满,不少城市举行了一系列的集会和抗议活动。1789年7月法国爆发大革命,极大地震撼了美国,美国国会于1789年9月通过麦迪逊提出的宪法第1—10条修正案。这个被称为“人权修正案”的法案规定了以下内容:人民有宗教信仰自由,有言论、集会、出版、请愿等权利。还规定不得任意侵犯人民的生命、自由和财产。

——摘编自张大华《美国人权状况的历史考察》

(1)根据材料并结合所学知识,概括美国《独立宣言》与1787年宪法在人权方面的不同及其原因。

(2)根据材料并结合所学知识,分析1789年美国宪法修正案产生的历史背景及意义。

历史上重大改革回眸

材料战国初期,吴起被楚悼王任命为令尹,主持变法。与其他国家相比,楚国旧贵族保守势力强大,他们把持许多重要职位,而且盘根错节,动弹不得。吴起对楚悼王说:“大臣太重,封君太众。若此,则上逼主而下虐民。此贫国弱兵之道也。”

吴起改革的内容主要有两条:第一,废除贵族世卿世禄的特权,规定封君“三世而收爵禄”。即贵族只要传了三代的,一律收回封爵和俸禄、世袭特权。第二,整顿吏治,淘汰冗官。吴起提出“罢无能,废无用,损不急之枝官”,精简机构。

司马迁说吴起“行之于楚,以刻暴少恩亡其躯。悲夫!”

——摘编自孙立群《吴起改革的启示》

(1)根据材料并结合所学知识,归纳吴起改革的国内外背景和改革目的。

(2)根据材料,分析吴起改革的重心并简评之。

阅读材料,完成下列要求。

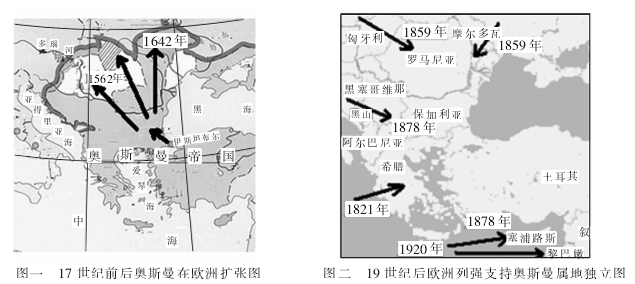

历史地图包含了政治、经济、文化等多种信息。

比较图一和图二,提取两项有关中世纪以前阿拉伯文化的奥斯曼土耳其帝国兴起对东西方交流的影响和1 9世纪其版图变化的历史信息,并结合所学知识予以说明。

阅读材料,完成下列要求。

材料一谏官是中国古代官职之一,是对君主的过失直言规劝并使其改正的官吏。春秋初年齐桓公设大谏,为谏官设置之始。晋国的中大夫、赵国的左右司过、楚国的左徒,都属于谏官性质。谏官不仅弹劾不法,同时也对守法官吏施以保护,使官吏免遭不当罪的处罚。维护官吏的相应权益,也是维护国家法纪的严肃性的一个重要方面。唐代之前的谏官隶属于宰相,多讽谏皇帝。北宋时期谏官的任免权收到皇帝手里,并赋予谏官根据道听途说来参奏大臣的权力。谏官由监督皇帝,变成了皇帝约束大臣的工具。

——整理自《中国古代监察史》

材料二清代前期,所有三品以上的官员可以根据“风闻”有密折奏事权力,这样皇帝对台谏官员在政治信息上的依赖性大大降低了。雍正帝时期京师廷臣的折奏数量大大降低,占折奏数量最大的是地方督抚,达到70%以上。这说明皇帝依靠奏折所获取政治信息的重点是地方各省,而在以往能够把地方情形上报中央的重要方式之一是中央和地方的台谏官员。维新变法时期,光绪帝发布诏令,广开言路,允许“官民上书言事”,评论时政。戊戌变法失败后有关此规定的诏令被废除。

——整理自《清代的监察制度》和《维新变法》

(1)根据材料一,概括古代谏官制度的变化。

(2)根据材料二,概括清代前期监察体系的特点。根据以上材料,结合所学知识回答中国古代监察发展趋势及维新变法时期的新举措。