甲地每年9月下旬种植冬小麦,次年6月收获后再种植玉米。乙地每年4-7月种植早稻,8-11月种植晚稻,冬季种植绿肥或油菜。据此回答19—20题。符合甲、乙两地的气候条件分别是:

A.无霜期分别约为150天、180天

B.≥100C积温分别在34000C、45000C以上

C.年降水量分别约为650毫米、1300毫米

D.年降水量分别集中在春季和夏季甲、乙两地可能分别位于

| A.华北平原,鄱阳湖平原 | B.三江平原,洞庭湖平原 |

| C.鄱阳湖平原,河套平原 | D.渭河平原,江汉平原 |

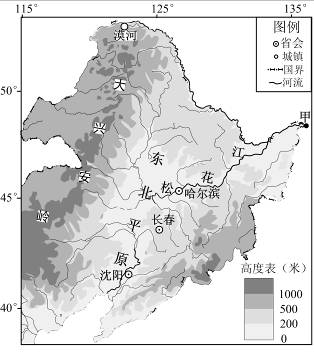

读下图,完成下列问题。

图中

| A.甲地是中国日出最早的地方 | B.夏至日漠河无极昼现象 |

| C.松花江干流有凌汛现象 | D.东北平原农业实行小农场经营,精耕细作 |

20世纪50~70年代,人口大规模迁入东北地区的主要原因是

| A.农村剩余劳动力转移 | B.工业基地建设的需要 |

| C.地处边疆,邻国人口迁入 | D.城市知识青年有计划迁入 |

早第三纪,中国副热带地区气候干燥,形成沿东西向分布的红色碎屑岩系。由于印度洋板块向北漂移与挤压,在第四纪青藏高原隆起,从而改变了区域大气环流格局。读下图完成下列问题。

西北地区在早第三纪所处的温度带和纬度范围分别是

| A.亚热带 | B.温带 |

| C.25°N—35°N | D.35°N—45°N |

青藏高原隆起后,下列区域的气候变化正确的是

| A.柴达木盆地变冷、变湿 | B.四川盆地变暖、变干 |

| C.塔里木盆地变冷、变干 | D.北京夏季降水量增多 |

下图为“我国某小流域水循环示意图”,读图完成下列问题。

如果流域内植被遭到破坏,可能直接导致

| A.大气降水量增加 | B.地表径流量增加 |

| C.水汽输送量增加 | D.地下径流的量减少 |

能增加该流域年降水量的人类活动主要有

| A.封山育林 | B.平整土地 | C.修建梯田 | D.修建水库 |

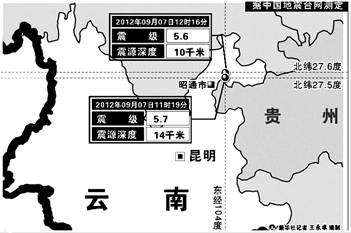

读下列材料和地图,完成下列问题。

材料一 2012年9月7日云南省昭通市彝良县、贵州省毕节市威宁县交界连发两次地震,直接经济损失35亿元人民币。下图为2012年9月7日地震灾区分布图。

材料二 2012年9月10日晚至11日清晨,云南省昭通市彝良县地震灾区遭遇大到暴雨遭受了大暴雨天气。10月4日8时10分许,云南省彝良县遭受泥石流灾害袭击。9月7日两次地震造成严重灾害的主要原因是

| A.两次地震的震级都较高 |

| B.两次地震都发生在地幔中 |

| C.两次地震都发生在夜间 |

| D.灾区经济欠发达,房屋的抗震强度低 |

某学校地理小组进行饮食与地域文化关系课题研究,已完成下表。回答下列问题

以下判断不正确的是

| A.①菜系麻辣与当地大气潮湿无关 |

| B.②菜系主要原料反映该区地势低平、河湖众多 |

| C.③菜系清淡与当地气候湿热有关 |

| D.④菜系调味少反映该区岩溶地貌广布,交通不便 |