读江西省某山区县1970~2000年有关情况的统计资料,回答7-8题。

| 年 份(年) |

森林覆盖率(%) |

耕地面积(km2) |

年降水量(mm) |

气温年较差(℃) |

河水含沙量(%) |

粮食总产量(万吨) |

人口(万人) |

| 1970 |

39.7 |

100.6 |

1560 |

18 |

1.3 |

9.9 |

41.5 |

| 2000 |

20 |

132.8 |

1080 |

25 |

3.8 |

12.5 |

62.8 |

从1970年至2000年,下列各项统计数据中变化幅度最大的是

| A.森林覆盖率 | B.河水含沙量 | C.人均耕地面积 | D.人均粮食产量 |

造成该地30年中粮食单产变化的原因是

| A.耕地面积增加 | B.人口增长加快 |

| C.毁林开荒导致气候恶化 | D.农业科技发展 |

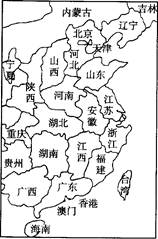

阅读图(图4)文材料,回答问题。

材料一“实施西部大开发,振兴东北等老工业基地,促进中部地区崛起,鼓励东部地区率先发展,实现相互促进、共同发展。”在12月5日闭幕的中央经济工作会议上,“中部崛起”的提法,首次出现在次年经济工作的6项任务当中,旋即引起海内外的广泛注目。这里的中部地区主要是指我国的江西、湖北、湖南、安徽、河南、山西诸省。

材料二“中部崛起”的提法是针对“中部塌陷”提出的,“中部塌陷”是指中部发展速度落后于西部、发展水平落后于东部。导致“中部塌陷”的原因,与国家近20年来实施的“非均衡发展战略”有关,上世纪70年代末中央重点发展 ,80 年代末倾力打造, 90年代中重点建设,90代末实施, 2003年又提出了,所有这些都与“不是东西”的中部擦肩而过,从而使中部成为“政策边缘化地区”。 (①京津唐及渤海三角地带、②振兴东北、③珠江三角洲、④长江三角洲、⑤西部大开发) 下述排列顺序正确的是()

| A.①③⑤④② | B.④③①⑤② | C.③④①⑤② | D.③①④⑤② |

有关中部地区发展方向说法不正确的是( )

| A.把山西建成我国的煤炭能源基地 |

| B.湖北适合发展轻纺工业和建成以武汉为中心的钢铁基地 |

| C.湖南、江西适合发展多种有色金属工业 |

| D.河南郑州适宜发展成为我国的钢铁基地 |

山西省与环渤海经济区的联系是( )

| A.将二者联系的唯一途径是铁路交通线 |

| B.山西可为环渤海经济区提供能源和水源 |

| C.环渤海经济区可以为山西省提供科技和经济贸易通道 |

| D.面临的共性任务是加快产业结构向知识密集型产业方向发展的速度 |

山西省位于:①黄土高原;②东部季风区;③东部经济地带;④华北暖温带湿润、半湿润地区。 下列正确的组合是( )

| A.①②③ | B.②③④ | C.①③④ | D.①②④ |

下列四组地形区中,全部居于西部大开发区域的是()

| A.四川盆地一阿尔泰山一云贵高原一祁连山 |

| B.柴达木盆地一天山一江南丘陵一云贵高原 |

| C.准噶尔盆地一长白山一眚藏高原一横断山 |

| D.塔里木盆地一云贵高原一黄土高原_太行山 |

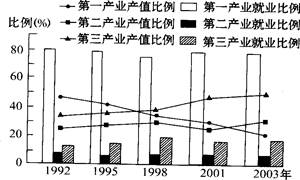

读某地区三次产业产值和就业比例变化图,回答问题。

对该地区产业结构变化叙述正确的是 ( )

| A.产业结构变化以工业拉动为主 |

| B.第一产业产值迅速下降 |

| C.第二产业产值变幅最大 |

| D.产业结构逐步转型并得到优化 |

对该地区就业结构情况叙述正确的是 ( )

| A.第一产业就业人数比重持续下降 |

| B.第二产业就业人数比重上升最快 |

| C.第二、三产业对剩余劳动力的吸收有限 |

| D.第三产业就业人数比重最低且上升极慢 |

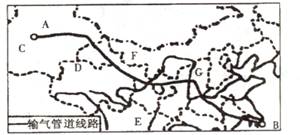

该图是我国“西气东输”的主干管线工程示意图,读图完成问题。

修建“西气东输”管线走向主要考虑的经济因素是 ( )

| A.地形类型 | B.城市分布 |

| C.河流状况 | D.人口密度 |

“西气东输”工程的建成最有利于解决 ( )

①能源利用率低,浪费十分严重②调整能源消费结构,改善大气质量

③能源资源分布与经济发展水平不匹配 ④能源资源存储量大,生产量大,出口量小

| A.①② | B.③④ | C.①④ | D.②③ |

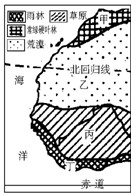

图为“某区域示意图”,读图完成问题。

图中,甲、乙、丙、丁区域()

| A.是按照多种综合指标划分的 |

| B.边界有实有虚 |

| C.属不同层次的区域 |

| D.相互间的区域特征差异较大 |

有关区域自然环境特征的叙述,正确的是()

| A.甲区域光照充足而热量不足 |

| B.乙区域降水少但季节变化大 |

| C.丙区域河流长而流量变化小 |

| D.丁区域热量充足,降水丰富 |

该图是我省某中等城市功能区分布示意图。读图回答问题。

图中E工业区与F工业区相比,显著的区位优势是()

| A.交通的通达度高 | B.冬季无污染 |

| C.地价低廉 | D.工人素质高 |

随着城市发展,Y住宅区较X住宅区更有利于居民的居住和生活,理由是()

①依山傍水,风景优美 ②远离铁路,噪音污染轻

③交通便利,方便职工上下班 ④远离工业区,环境清洁

| A.①② | B.③④ |

| C.①③ | D.②④ |