有关环境人口容量的叙述,正确的是

①资源越丰富,能供养的人口数越多,环境人口容量越大

②科技越发达,人们利用的资源越多,环境人口容量越小

③消费水平越低,人均所需资源越少,环境人口容量越小

④社会分配制度等因素,对环境人口容量的大小也有影响

| A.①④ | B.②③ | C.①② | D.③④ |

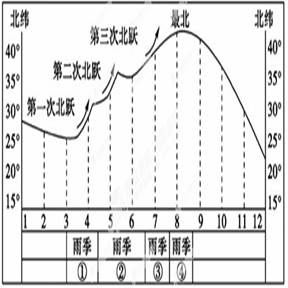

读中国冬夏季风的进展、进退与副热带高压脊的位移关系图,据此回答下列问题。

6月份对应的曲线相对平直,表明( )

| A.雨带停滞 | B.冬季风势力强盛 |

| C.受副热带高压脊控制 | D.受地形阻挡 |

关于锋面雨带位置与我国区域自然特征的叙述,正确的有( )

| A.雨带位于①时,华北平原干旱缺水 |

| B.雨带位于②时,黄河流域进入汛期 |

| C.雨带位于③时,渤海沿岸台风活跃 |

| D.雨带位于④时,东南沿海多沙尘天气 |

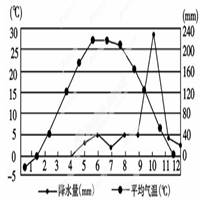

下图为我国某地一年中的气候资料,据此推测,该年我国东部地区最有可能出现( )

| A.南涝北旱 | B.北涝南旱 |

| C.南北皆旱 | D.南北皆涝 |

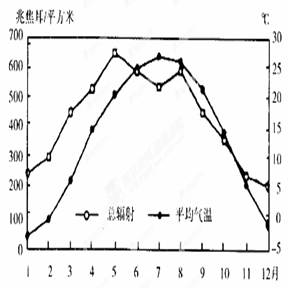

下图为我国某城市月平均气温及月平均总辐射曲线图。读图回答下列问题。

该城市可能是()

| A.天津 | B.广州 | C.长沙 | D.长春 |

总辐射量最大时,该市气温为()

| A.23.5℃ | B.27.5℃ | C.20℃ | D.25℃ |

夏季,影响该城市总辐射量变化的主要因素是()

| A.正午太阳高度 | B.昼夜长短 | C.空气质量 | D.云量大小 |

读“黄河干流部分河段水质状况分布图”,完成下列问题。

A附近河段的水质要好于B附近河段,原因可能是( )

| A.A河段附近农耕区农业用水最大 |

| B.A河段径流量大,工业污染少 |

| C.B河段支流多,A河段支流少 |

| D.B河段流域年蒸发量大于A河段 |

甲、乙两地目前主要的环境问题分别是( )

| A.乙以荒漠化为主,甲以水土流失为主 |

| B.都以水土流失为主 |

| C.甲以荒漠化为主,乙以水土流失为主 |

| D.都以荒漠化为主 |

德国慕尼黑大学的一位教授是这样看待中国的:他首先把中国分成东部与西部,再分别分成南北两部分,形成如图中所示①②③④四块区域,并把四块区域命名为“黄色中国”、“绿色中国”、“银色中国”和“金色中国”。读下图,完成下列问题。

关于图中各区域的说法正确的是 ( )

| A.各区域划分的基础是区域差异 | B.各区域间具有明确的界线 |

| C.各区域内部没有明显的差异 | D.各区域间没有联系 |

各色分区与主要成因的组合,正确的是 ( )

| A.①——“金色中国”——纬度位置影响 |

| B.②——“银色中国”——高寒多冰雪所致 |

| C.③——“绿色中国”——风力侵蚀作用 |

| D.④——“黄色中国”——流水侵蚀作用 |

下列说法正确的是 ()

| A.“银色中国”与“金色中国”以冈底斯山为界 |

| B.“金色中国”与“绿色中国”的分界线包括贺兰山 |

| C.“黄色中国”与“绿色中国”的分界线为秦岭 |

| D.“银色中国”与“绿色中国”的分界线是巫山 |

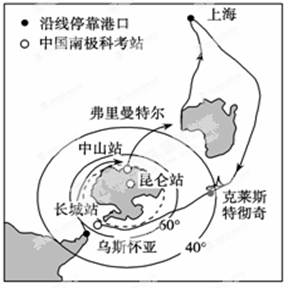

中国“雪龙号”南极科考船于2009年10月11日启程,2010年4月10日返回上海。读此次南极科考的大致路线图,回答下列问题。

关于此次南极科考的叙述,正确的是 ( )

| A.考察船到达长城站时,正值极昼 |

| B.考察船从乌斯怀亚到中山站途中,航向西南 |

| C.考察船从中山站到弗里曼特尔途中,风平浪静 |

| D.考察船在澳大利亚西部海域顺流北上 |

“雪龙号”停靠中山站期间(2009年12月6日~2010年3月5日)( )

| A.长沙炎热干燥天气 |

| B.澳大利亚牧民正忙于剪羊毛 |

| C.密西西比河处于丰水期 |

| D.开普敦地区森林火灾等级最高 |