Ⅰ(1O分)果蝇的X和Y染色体有一部分是同源段(如图中的Ⅰ片段):另一部分是非同源段(图中的II-1、Il-2片段)。请完成以下问题:

(1)在减数分裂过程中,X和Y染色体能通过互换发生基因重组的是图中____片段。

(2)某学者研究黑腹果蝇的杂交时发现如下结构(不考虑基因突变)

杂交组合一 P:刚毛(♀)×截毛(♂)→F1:全刚毛。

杂交组合二 P:截毛(♀)×刚毛(♂)→F1:截毛(♀):刚毛(♂)=1:1。

杂交组合三 P:截毛(♀)×刚毛(♂)→F1;刚毛(♀):截毛(♂)=1:1。

①通过杂交组合_______可直接判断_______为显现性状。

②通过杂交组合二可判断此种性状的遗传为___________遗传。

③分析黑腹果蝇的杂交结果,可知控制该性状的基因存在于____________片段。

Il蛋白质是生命活动的主要体现者。试回答下列有关蛋白质的问题:

(1)在“提取和分离蛋白质”实验中,分离蛋白质的凝狡色谱法,是根据____

_____________分离蛋白质的;洗涤红细胞的目的是__________________________。

(2)制备单克隆抗体过程中,对免疫小鼠注射特定的抗原的目的是使其产生_____细胞。单克隆抗体与常规的血清抗体相比,最大的优点是_______________________。

(3)从预期的蛋白质功能出发,找到的相对应的目的的基因可能不止一种,其原因是_____________________________________。

下图为DNA分子的切割和连接过程,据图回答下列问题:(每空1分)

(1)EcoRI是一种酶,其识别序列是,切割位点是与之间的键。切割后产生的DNA片段末端称为 。

(2)不同来源的DNA片段“缝合”,需要的酶应是 ,它们根据来源可分为和 两类。

(3)若切割下的目的基因进行PCR扩增。试回答下列问题:

①扩增的前提,是要一段已知目的基因的核苷酸序列,以便根据这一序列合

成。

②扩增的过程是:目的基因DNA受热后解链为单链,再通过一个称为复性的环节后,新的子链开始合成。新的子链合成过程中需要在催化作用下才可以不断延伸。如此重复循环多次。

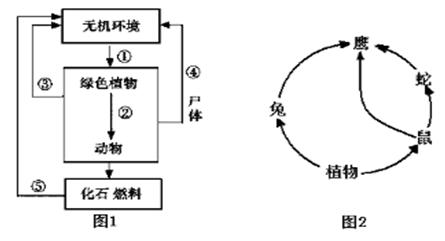

(6分) 下图1为碳循环示意图,图2为食物网。请据图回答:(每空1分)

(1)碳在生物群落内以的形式进行流动。

(2)碳从无机环境进入生物群落的途径①是作用; 无机环境中

碳的来源有(填数字序号)。

(3)“落红不是无情物,化作春泥更护花”, “螳螂捕蝉,黄雀在后”,可以体现生态系统有的功能特点。

(4)若②中的种群及相互关系如图2,其中鹰和蛇的关系为。鹰占有个营养级。

某校研究性学习小组对一玉米田生态系统进行了调查分析,并绘出了下图所示的食物网。请据图回答:(每空1分)

(1)作为一个完整的生态系统,除了上图所示的成分外,还应该包括。请你写出蛇获得能量最多的一条食物链 。

(2)该研究小组的同学调查该玉米田田鼠数量时,在1公顷的调查区内,放置100个捕鼠笼,一夜间捕获鼠32只,将捕获的田鼠经标记后在原地释放。数日后,在同一地方再放置同样数量的捕鼠笼,这次共捕获36只,其中有已标记过的个体4只。若该地区田鼠种群个体总数为N,则N=只。

(3)该农田种植的玉米收获后,其籽粒既作为鸡的饲料,也作为人的粮食,玉米的秸秆则加工成饲料喂牛,饲养的牛和鸡供人食用。人、牛、鸡的粪便经过沼气池发酵产生的沼气作为能源,沼渣、沼液作为种植玉米的肥料。据此回答(不考虑空间因素):

①上述人工创建的物质多途径利用中,不伴随能量直接传递的途径是

。

②假设该农田将生产玉米的1/3作为饲料养鸡,2/3供人食用,饲养的鸡供人食用,现调整为2/3的玉米养鸡,1/3供人食用,饲养的鸡供人食用,理论上,该农田能供养的人数将会(增多、不变、减少),理由是

。

(8分)下图是某一经济动物种群迁入一个适宜环境后的增长曲线。请回答:(每空1分)

(1)图中表示的是种群增长的型曲线,表示K值的一点为。

(2)图中表示种群增长速度最快的一点是 。

(3)该种群的增长速度由缓慢逐渐加快是在迁入年后开始的,环境阻力明显增加是迁入第年开始的。

(4)既要获得最大的捕捉量,又要使该动物资源的更新能力不受破坏,应该使该动物的数量保持在图中哪一点所代表的水平上?

点。

(5)图中除0时外,出生率和死亡率相等时的点是点,种内斗争最激烈时的点是

点。

下图1为某一反射弧结构示意图,图2 为图1中D结构的放大图。某种毒素可以使肌肉不能收缩,但不知该毒素的具体作用部位,如果想探究该毒素的作用部位是图1中B、D、E的哪一个(假设该毒素只能使上述的一个部位中毒失效),某科研小组设计了以下探究实验,请完善下列探究内容。据图回答下列问题。

(1)仔细观察图1,可得出伸肌可以作为反射弧的 结构。

|

(2)实验原理:(略)

实验材料:电刺激仪一台,电流表,用毒素制剂处理后的图1结构一个| 实验操作 |

观察部位 |

实验现象 |

实验结论 |

| 分别用电刺激Ⅰ与Ⅱ |

A与C的电位变化, E的收缩情况 |

① |

则证明毒素的作用部分是B |

| 分别用电刺激Ⅰ与E |

② |

则证明毒素的作用部分是D |

|

| 分别用电刺激Ⅰ与E |

③ |

则证明毒素的作用部分是E |

将符合结论的实验现象填写在下列相应的位置(每空1分)

①刺激Ⅰ时:

刺激Ⅱ时:

②刺激Ⅰ时:

刺激E时:

③刺激Ⅰ时:

刺激E时: