现代文阅读。

梅雨潭闪闪的绿色招引着我们;我们开始追捉她那离合的神光了。揪着草,攀着乱石,小心探身下去,又鞠躬过了一个石穹门,便到了汪汪一碧的潭边了。瀑布在襟袖之间;但我的心中已没有瀑布了。我的心随潭水的绿而摇荡。那醉人的绿呀!仿佛一张极大的荷叶铺着,满是奇异的绿呀。我想张开两臂抱住她;但这是怎样一个妄想呀。——站在水边,望到那面,居然觉着有些远呢!这平铺着、厚积着的绿,着实可爱。她松松的皱缬着,像少妇拖着的裙幅;她轻轻的摆弄着,像跳动的初恋的处女的心;她滑滑的明亮着,像涂了“明油”一般,有鸡蛋清那样软,那样嫩;她又不杂些儿尘滓,宛然一块温润的碧玉,只清清的一色——但你却看不透她!我曾见过北京什刹海拂地的绿杨,脱不了鹅黄的底子,似乎太淡了。我又曾见过杭州虎跑寺近旁高峻而深密的“绿壁”,丛叠着无穷的碧草与绿叶的,那又似乎太浓了。其余呢,西湖的波太明了,秦淮河的也太暗了。可爱的,我将什么来比拟你呢?我怎么比拟得出呢?大约潭是很深的,故能蕴蓄着这样奇异的绿;仿佛蔚蓝的天融了一块在里面似的,这才这般的鲜润呀。——那醉人的绿呀!我若能裁你以为带,我将赠给那轻盈的舞女;她必能临风飘举了。我若能挹你以为眼,我将赠给那善歌的盲妹;她必明眸善睐了。我舍不得你;我怎舍得你呢?我用手拍着你,抚摩着你,如同一个十二三岁的小姑娘。我又掬你入口,便是吻着她了。我送你一个名字,我从此叫你“女儿绿”,好么?(选自《绿》)从选文看,作者对梅雨潭的绿总的感受是醉人、奇异、 。

分析下面划线词语的作用。

揪着草,攀着乱石,小心探身下去,又鞠躬过了一个石穹门,便到了汪汪一碧的潭边了。选文用形象的比喻从不同的角度来描绘梅雨潭的绿,试仿照例句赏析文中的比喻句。(2 分)

例句:她松松的皱缬着,像少妇拖着的裙幅。

赏析:这里把皱缬的水波比喻成少妇拖着的裙幅,表现出梅雨潭绿的清亮的特点。

句子:她轻轻的摆弄着,像跳动的初恋的处女的心。

赏析: 作者把“梅雨潭的绿”同几处名胜的“绿”相比后,人称由“她”转换为“你”,这样做的好处是什么?

请将下面的语段与梅雨潭水相比较,看看它们在描写上有什么相同之处?

那水呢,不但不结冰,反倒在绿藻上冒着点热气。水藻真绿,把终年贮蓄的绿色全拿出来了。天儿越晴,水藻越绿,就凭这些绿的精神,水也不忍得冰上;况且那长枝的垂柳还要在水里照个影儿呢。

①少年得志的编剧于正,这一回跌了个大跟头。北京市第三中级人民法院在二零一四年十二月二十五日对琼瑶起诉于正等侵权案进行宣判,于正被判公开道歉,被告停止对《宫锁连城》的复制、传播和发行,被告共计赔偿五百万元。这让我突然想起一句流行语:“有钱也不能任性。”这句话已成为大家基本共识,那么“有才”能不能任性呢?答案也是否定的,于正的马失前蹄就是最好例证。

②“才”是极其稀缺宝贵的,用才就像跳高,正常时可以上下翻飞,摘金拿银,失衡时则会摔得很重。所以,有才一定要珍惜,要用好。而现实生活中,有才的人一般都是有个性的,或桀骜不驯,或恃才傲物……这其实就是任性的意思。古往今来,那些吃亏的才子,追根究底,多多少少都与任性有关。西晋才子嵇康,广闻博识,多才多艺,却豪放不羁,目中无人,当朝大臣钟会慕名前来拜访,他爱答不理,连起身招呼都不打,只顾自己打铁,这就得罪了钟会,为其诬陷,被司马昭处死。所以,任性使气,早晚会有吃亏的一天。

③但,倘若才用得法,用以正途,则会起到巨大作用。被世人称为“力学之父”的牛顿,20多岁就创立了微积分,提出了万有引力定律,但他并没有自命不凡,也没有把功劳全归于自己,因此更受世人的尊重。孙叔敖面对吊问者,没有怪罪,反而谦虚待见,终获得宝贵的意见。

④人才难得,得人才者得天下,全社会都要爱才、敬才、用才;才子则要自爱、自重、自律,低调做人,谨慎行事,万万不能任性妄为。毕竟,人才的价值就在于他善用自己过人的才华成就一番事业。请用自己的话概括本文的中心论点。

第②③段画线部分运用了哪些论证方法?有何作用?

①俗话说,是药三分毒。许多药物在治病的同时,会产生不同程度的药物副作用,影响器官的健康。能不能开发一种既能治病又无任何毒副作用的药?这就是近年来科学家研制出来的电子药丸。

②电子药丸是一种可以口服的、能对胃肠道及相邻组织器官产生节律性电脉冲刺激的胶囊式微处理器。它虽然叫药,但不含有任何药的成分。它不像常规药物那样,服用后在肠胃中溶解吸收产生生物或化学反应,而是在肠胃中不断地发出模拟人体胃肠运动的生物电,规律刺激消化系统的消化管和消化腺来进行治疗,最后随代谢物完整无损地排出。

③电子药丸和普通药丸没什么两样:椭圆形,比常吃的微生物药丸略小。它进入肠胃以后,发出模拟人体运动规律的电脉冲,刺激胃肠道的平滑肌、腺体和神经。不远的将来,如果你的医生给你开了这种药丸的处方,你可能会听到新鲜的说法:“每天吃两个这种内服式‘电脑’,它们会在早上自动给我发‘邮件’。”虽然这些微型设备尚未成为主流,但有些“敢吃螃蟹的人”已经吃下了一些药丸,用它们来监视一系列健康数据,并通过无线网络分享给医生。这些药丸内置有超微传感器和发射器,可以用水或牛奶冲服,之后,它们就会一路进到胃里,并“穿肠过肚”,整个过程都将完好无损。

④电子药丸的电来自于人体生物电。药丸在出厂前调制“备用状态”。口服后在胃肠道与酸碱液等接触,电源自动开启。也就是说,这种产品不需要电池,而是将人体作为电力来源,就像用土豆来点亮灯泡一样。传感器的每一面都增加了镁和铜两种元素,从而利用胃酸获取足够的电力。当这个药丸到达胃的底部时,便会将信息发送到手机应用里。此外,医生还可以据此了解病人的身体对药物的反应,甚至探测病人的运动和休息状态。请你为本文拟写一个标题,要求标题简洁,并且能揭示说明对象的主要特点。

第②自然段画线句用了哪种说明方法?有何作用?

阅读《燃烧的月亮》,完成小题

燃烧的月亮

迟子建

①太阳是不大懂得养生的,只要它出来,永远圆圆的脸,没心没肺地笑。它笑得适度时,花儿开得繁盛,庄稼长势喜人,人们是不厌弃它的;而有的时候它热情过分了,弄得天下大旱,农人们就会嫌它不体恤人。月亮呢,它修行有道,该圆满时圆满着,该亏的时候则亏。它的圆满,总是由大亏小亏换来的。所以亏并不一定是坏事,它往往是为着灿烂时刻而养精蓄锐。

②故乡的夜晚,一本书,一杯自制的五味子果汁,就会带给我踏实的睡眠。可是到了月圆的日子,情况就大不一样。穿窗而过的月光,进了屋后,招呼也不打,仰面躺在我身旁空下来的那个位置。它躺得并不安分,跳动着,闪烁着,一会儿伸出手抚抚我的睫毛,将几缕月光送入我的眼底;一会儿又揉揉我的鼻子,将月华的芳菲再送进来。被月光这样撩拨着,我只能睡睡醒醒了。

③月光和月光是不一样的。春天的月光,像一片刚钻出些叶芽的草地;夏目的月光,流泻在空中,你抓一下,手上就像有满把的膏脂;秋天的月光,像平镜般的湖水,又如古琴弹

出的声音;冬天的月光虽然薄而白,但落到雪地上像刚印刷出来的年画。相比较,冬春之交

的月光,就没什么特别动人之处了。雪将化未化,草将出未出,此时的月光,也给人犹疑之

感,瑟瑟缩缩的。

④就是在这样的乍暖还寒时节,一个满月的日子。回到自己的位处时,月亮已经升起来了。微醺的缘故,未及望月,就熄灯睡了。大约凌晨三点,我被渴醒了。床畔的小书桌上,

通常放着一杯白开水。室内似明非明,我起身取水杯的时候,发现杯壁上晃动着迎春枝条般

的鹅黄光影。心想月光大约太喜欢玻璃杯了,在它身上作起了画。喝过这杯被月光点化过的

水,无比畅快。

⑤回床的一瞬,我有意无意地望了一下窗外,立时被眼前的情景震住了:天哪,月亮怎么掉到树丛中了?我见过的明月,不是东升时蓬勃跳跃在山顶上的,就是夜半时高高吊在中天的,我还从没见过栖息在林中的月亮,仿佛伸伸手就能捉到。那团月亮也许因为走了一夜,被磨蚀得不那么明亮了,看上去毛茸茸的,但皎洁而不耀眼,清澈中散发着温热,更像一盏挂在树梢的灯,默无声息的燃烧着。那些还未发芽的树,原本一派萧瑟之气,可是掖在林间的月亮,把它们映照得流光溢彩,好像树木一夜之间回春了。丫杈的树枝上有如开满了粉白的鲜花,而圆月、树林、斜枝、光影像随意泼洒点染的一幅画,又如意境幽雅的一首诗。

⑥看过了这样的月亮,我再回到床上时,又怎能不被美给惊着呢!虽然接着睡了,可是眯上一段时间,又惦记着什么似的,醒来了。只要睁开眼,朦胧中会望一眼窗外——啊,月亮还在林间,只不过更低了些。再睡,再醒来,再望,也不知循环往复了多少次。月亮终于沉在林地上,由灯的形态,变幻成篝火了。这是那一夜的月亮,留给我的最后印象。

⑦第二天彻底醒过来时,天已大亮,哪还有满月时的圣景。消尽了白雪而又没有返青的

树,看上去是那么的单调。虽然寻不见月亮的踪迹,但我知道它因为燃烧得太忘我了,动了

元气,此后的半个月,它将一点点地亏下去。待它枯槁成弯弯的月牙儿,才会真正复苏,把

亏的地方,再一点点地盈满。它圆满后,不会因为一次次地亏过,就不燃烧了。因为月亮懂得,没有燃烧,就不会涅槃再生,就不会有新一轮的蓄养生长,也就不会有再一次痛快淋漓燃烧的精彩。

⑧我怎么能想到,在印象中最不好的赏月时节,却看见了上天把月亮抛在凡尘的情景呢。假使我彻头彻尾醒着,这样的风号即使入了眼,也不会摄人心魄。正因为我所看到的一切在黎明与黑夜之间,在半梦半醒之间,那团月亮,才美得夺目。选文的写作对象是月亮,作者却为什么先写太阳?

从修辞的角度赏析下面这句话。

它躺得并不安分,跳动着,闪烁着,一会儿伸出手抚抚我的睫毛,将几缕月光送入我的眼底;一会儿又揉揉我的鼻子,将月华的芳菲再送进来。选文第③段对四季月光的描写似乎与“燃烧的月亮”无关,可否删去?为什么?

请根据选文⑤⑥两段,概括春夜满月美在何处。

作者对于月亮“盈满”与“亏过”、“燃烧”与“蓄养”的阐述,给了你怎样的人生启示?

阅读《怪风揭秘》,完成小题.(共10分)

怪风揭秘

(1)风是一种常见的自然现象,但是,大自然也造出了许多怪风。

(2)有一句俗语:“清明前后刮鬼风”,这种所谓的“鬼风”能转着圈跟着人走。世界上当然是没有鬼的,这种风其实是一种尘卷风,它一旦遇到障碍物,便会改变前进的方向,在一个地方打转,有时它还挟带着泥沙、纸屑旋转上升。

(3)有一种叫“焚风”的风,最早是指气流越过阿尔卑斯山后在德国、奥地利和瑞士山谷出现的一种风。它的特点是热而干燥。实际上在世界其他地区也有焚风,如北美的落基山、中国新疆吐鲁番盆地等。焚风主要是因为气流受到山脉阻挡时沿着山坡上升而形成的。当受阻气流上升到山脊附近后,变得干燥,然后在背风坡一侧顺坡下降,气温常有太幅度的升高,从而形成焚风。阿尔卑斯山脉在刮焚风的日子里,白天温度可升高20℃以上,初春的天气会变得像盛夏一样,不仅热,而且十分干燥,易引起森林火灾,遇特定地形,还会引起局地风灾,造成人员伤亡和经济损失。

(4)在怪风家族里,还有一种叫“布拉风”的风,这种风具有飓风力量而且无比寒冷。经研究发现,这种可怕的风是由于陆地上空控制的冷空气团和不断上升的海上热空气之间的气压差而形成的。布拉风的风力可以达到12级,甚至更高,具有极强的摧毁力与破坏力。约10年前,俄国黑海舰队的四艘舰艇停在海岸边,忽然刮来一阵枉风,卷起千层巨浪,刹那问船被冻成了一座冰山,最后全部沉没。

(5)对人类危害最大的还得算台风。它既大刚又大柔,一边画圈一边大呼大啸大跃进。台

风是一种形成于热带海洋上的风暴。太阳的照射使海面上的空气急剧变热、上升,冷至气从四面八方迅速赶拢来,热空气不断上升,直到到达高空变为冷空气为止。这些热空气冷凝后,立即变为暴雨,四面八方冲来的冷空气夹着狂风暴雨形成了一个大漩涡,从而形成台风。它对人类危害极大,有时会把大树连根拔起,把房顶救掉,伴随狂风而来的瓢泼大雨还会淹没庄稼、中断交通。海面上台风的破坏力更是惊人,它掀起滔天巨浪,威胁着海上作业人员和海上航行船只的安全。翻一翻苍茫历史,可知1970年11月13日,台风曾“叩问”孟加拉湾,飓风上岸潮高约6米,顷刻之间20多万人成鱼鳖,100多万人无家可归。

(6)如果台风在空中产生带有垂直转轴的旋涡,就会形成龙卷风,这是一种强烈的小范围旋风,其破坏力远远大于台风。上海浦东地区就曾受到过龙卷风的袭击,那场风把一只11万吨重的储油罐轻而易举地抛到120米以外。

(7)怪风家族里的一些“微风”也具有一定的破坏力。一个晴朗的夏夜,一座70米高的铁塔在一声巨响中轰然倒塌了。当时除了阵阵微风外,没有任何异常情况,人们不知道铁塔为何而塌。后来,人们才发现当气流贴着物体流动时,会形成一个个小旋涡,这旋涡会产生一种使物体左右摇摆的力,从而危及建筑物。建筑物的设计师们没有注意到这种微风的破坏力,那座铁塔就是被这微风吹倒的。

(8)怪风虽怪,但如果我们巧妙地加以利用,有些怪风也可以为人类造福。比如,人们在经常出现焚风的地方种植一些作物和果树,便可利用焚风带来的热量来促进植物的生长,从而使当地也可种植一些原本要栽在南方的植物。同时,作物和水果的品质也得到了改善。由此看来,只要我们能够认识它们,就一定会找到兴利避害的好办法。

(选自《生命与灾害》2011年第1期有删改)阅读文章(3)—(5)段,请用短语完成填空。

作者都是从怪风名称、、、这四个方面对焚风、布拉风、台风进行揭秘的。根据文中第(3)段内容,给“焚风”下一个定义。(不超过35个字)

结合语境,分析下列句子中加点词的表达效果。

那场风把一只11万吨重的储油罐轻而易举地抛到120米以外。科学家们不断探索,揭开了一个个自然之谜。回顾你的生活经验,并结合上文说说科学家们的“揭秘”有何意义。

小扇轻摇的时光

丁立梅

⑴暑假了,母亲一直盼望我能回乡下住几天的。她知道我打小就喜欢吃些瓜呀果的,所以每年都少不了要在地里面种一些。待得我放暑假的时候,那些瓜呀果的正当时,一个个碧润可爱地在地里面躺着,专等我回家吃。

⑵天气热,我赖在空调间里怕出来,故回家的行程被一拖再拖。眼看着假期已过一半了,我还没有回家的意思。母亲沉不住气了,打来电话说,你再不回来,那些瓜都要熟得烂掉了。

⑶再没有赖下去的理由了。遂带了儿子,冒着大太阳,坐了几个小时的车,回到了生我养我的小村庄。

⑷村庄的人都是看着我长大的,看见我了,亲切得如同自家的孩子。远远地就笑着递过话来,梅又回来看妈妈啦?我笑着应。就听到他们在背后说,这孩子孝顺,一点不忘本。心里面刹时涌满羞愧,我其实什么也没做啊,只偶尔把自己送回来给想念我的母亲看一看,竟被村人们夸成孝顺了。

⑸母亲知道我回来,早早的把瓜摘下来,放在井水里面凉着,是我最喜欢吃的梨瓜和香瓜。又把家里惟一的一台大电扇,搬到我儿子身边,给我儿子吹。

⑹我很贪婪地捧了瓜就啃,母亲在一边心满意足地看,一边就说,田里面结得多呢,你多呆些日子,保证你天天有瓜吃。我笑笑,有些口是心非地说,好。儿子却在一旁大叫起来,不行不行,外婆,你家太热了。母亲就惊诧地问,有大电扇吹着还热?

⑺儿子不屑了,说,大电扇算什么?我家有空调。你看你家连卫生间也没有呢。

⑻我立即用严厉的眼神制止了儿子,对母亲笑,妈你别听他的,有电扇吹着不热的。

⑼母亲没再说什么,一头没进厨房间,去给我们忙好吃的了。

⑽晚饭后,母亲把那台大电扇搬到我房内,有些内疚地说,让你们热着了,明天你就带孩子回去吧,别让孩子在这儿热坏了。

⑾我笑笑,执意要坐到外面纳凉。母亲先是一愣,继而惊喜不已,忙不叠搬了躺椅到外面。我仰面躺下,对着天空,手上执一把母亲递来的蒲扇,慢慢摇。虫鸣在四周此起彼伏地响起,南瓜花在夜色里静静开放。月亮升起来了,盈盈而照,温柔若水。恍惚间,月下有小女孩,手执小扇,追着扑萤。依稀的,都是儿时的光景啊。

⑿母亲在一旁开心地有一句没一句地说着话,重重复复的,都是些走过的旧时光。母亲在那些旧时光里沉醉。

⒀月色潋滟,我的心放松似水中一根柔柔的水草,迷糊着就要睡过去了。母亲的话突然喃喃地在耳边响起,冬英你还记得不?就是那个跟男人打赌,一顿吃二十个包子的冬英?

⒁当然记得,那个粗眉大眼的女人,干起活来,大男人也及不上她。

⒂她死了。母亲语调忧伤地说,早上还好好的呢,还吃两大碗粥呢。准备到田里面锄草的,还没走到田里呢,突然倒下,就没气了。

⒃人啊,母亲叹一声。

⒄人啊,我也叹一声。心里面突然警醒,这样小扇轻摇,与母亲相守的时光,一生中还能有几回呢?暗地里打算好了,明日,是决计不回去的了,我要在这儿多住几日,好好握住这小扇轻摇的时光。联系语境,解释第⒄段加点词语。

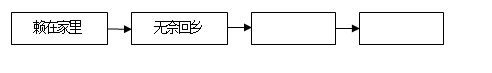

警醒:请梳理文章中“我”的想法的变化过程。

“人啊,母亲叹一声”,“人啊,我也叹一声”,请分别指出母亲的叹和“我”的叹的含义。

赏析画线的句子。

(1)母亲在一边心满意足地看,一边就说,田里面结得多呢,你多呆些日子,保证你天天有瓜吃。

(2)虫鸣在四周此起彼伏地响起,南瓜花在夜色里静静开放。月亮升起来了,盈盈而照,温柔若水。“我”为何要好好握住这“小扇轻摇的时光”?你受到什么启发?