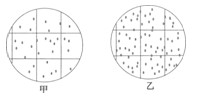

在一定量的酵母菌培养液中放入活酵母菌若干,抽样镜检,视野下如图甲所示(图中小点代表酵母菌)。将容器放在适宜温度下恒温培养5小时后,稀释100倍,再抽样镜检,视野下如乙图所示。根据实验结果判断,以下叙述正确的是

| A.培养5小时后,酵母菌种群密度增加200倍左右 |

| B.探究酵母菌的种群数量变化可以用标记重捕法 |

| C.用血球计数板计数酵母菌数量时只统计方格内菌体 |

| D.培养5小时后,酵母菌种群数量一定已经达到K值 |

若以鸡蛋蛋白液为材料进行蛋白质鉴定实验,发现蛋白液与双缩脲试剂发生反应后会粘固在试管壁上。下列关于这一现象形成原因的描述中正确的是()

| A.鸡蛋蛋白液稀释不够,搅拌不匀 |

| B.只添加了双缩脲试剂A,未添加双缩脲试剂B |

| C.鸡蛋蛋白液不是合适的实验材料 |

| D.蛋白液与双缩脲试剂的反应时间不够长 |

关于细胞的多样性的举证不属实的是 ()

| A.鸵鸟的卵细胞直径达15 cm,是最大的细胞 |

| B.动物的神经细胞可伸出长达lm的神经纤维 |

| C.独立生活的支原体直径约100nm |

| D.专营寄生生活的病毒需借助于电镜才能看到 |

下列各项物质均属于蛋白质的是()

A.生物膜上的载体、胰岛素、抗体 B.胰岛素、雄性激素、生长激素

C.抗生素、抗体、激素 D.维生素B、甲状腺激素、维生素A

一条由n个氨基酸组成的肽链中含有的羧基数目和氧原子数目至少为

| A.1和n+1 | B.1和1 | C.1和2n | D.n和n+1 |

下列关于生物大分子的叙述,不正确的是

| A.蛋白质是由多个氨基酸分子通过肽键相互连接而成的高分子化合物 |

| B.DNA是一切生物遗传信息的载体 |

| C.RNA通常只有一条链,它的碱基组成与DNA不完全相同 |

| D.酶是生物体产生的具有生物活性的生物大分子 |