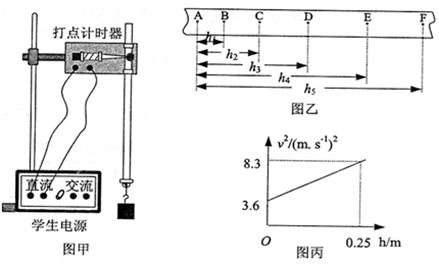

某同学设计了一个用打点计时器探究碰撞过程中不变量的实验:在小车A的前端粘有橡皮泥,推动小车A使之做匀速运动.然后与原来静止在前方的小车B相碰并粘合成一体,继续做匀速运动,他设计的具体装置如图所示.在小车A后连着纸带,电磁打点计时器电源频率为50Hz,长木板下垫着小木片用以平衡摩擦力.

(1)若已得到打点纸带如图所示,并将测得的各计数点间距离标在图上,A点是运动起始的第一点,则应选 段来计算A的碰前速度,应选 段来计算A和B碰后的共同速度(以上两格填“AB”或“BC”或“CD”或“DE”).

(2)已测得小车A的质量m1=0.40kg,小车B的质量m2=0.20kg,由以上测量结果可得:碰前mAvA+mBvB= kg·m/s;碰后mAvA’+mBvB’= kg·m/s.并比较碰撞前后两个小车质量与速度的乘积之和是否相等________。(计算结果保留三位有效数字)

某同学利用下图甲的实验装置测量重力加速度。

(1)该同学开始实验时情形如图甲所示,接通电源释放纸带。请指出该同学在实验操作中存在的两处明显错误或不当的地方:①▲ ;②▲。

(2)该同学经修改错误并正确操作后得到如图乙所示的纸带,取连续六个点A、B、C、D、E、F为计数点,测得A点到B、C、D、E、F的距离分别为h1,h2,h3,h4,h5。若打点的频率为f,则打E点时重物的速度表达式VE =▲m/s;若分别计算出各计数点的速度值,并画出速度的二次方(V2)与对应重物下落的 距离(h)的关系如图丙所示,则重力加速度g=▲m/s2。

距离(h)的关系如图丙所示,则重力加速度g=▲m/s2。

(3)若当地的重力加速度值g = 9.8m/s2,你认为该同学测量值存在偏差的主要原因是

▲ 。

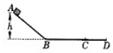

(1)有一个同学用如下方法测定动摩擦因数:用同种材料做成的AB、BD平面(如图所示),AB面为一斜面,高h,长L1,BD是一足够长的水平面,两面在B点接触良好且为弧形,现让质量为m的小物块由静止开始滑下,到达B点后顺利进入水平面,最后滑到C点而停止,并测出 =L2,小滑块与两个平面的动摩擦因数相同,又以上数据可以求出物块与平面间的动摩擦因数μ=。

=L2,小滑块与两个平面的动摩擦因数相同,又以上数据可以求出物块与平面间的动摩擦因数μ=。

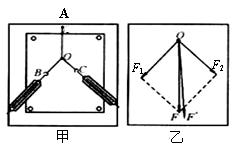

(2)“研究共点力的合成”的实验情况如图甲所示,其中A为固定橡皮筋的图钉,O为橡皮筋与细绳的结点,OB和OC为细绳,图乙是在白纸上根据实验结果画出的图示.

①图乙中的F与F′两力中,方向一定沿AO方向的是_ ▲_.

②(单选题)本实验采用的科学方法是(▲)

(A)理想实验法(B)等效替代法

(C)控制变量法(D)建立物理模型法

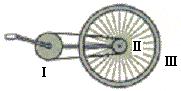

小明同学在学习了圆周运动的知识后,设计了一个课题,名称为:快速测量自行车的骑行速度。他的设想是:通过计算踏脚板转动的角速度,推算自行车的骑行速度。如图是自行车的传动示意图,其中Ⅰ是大齿轮,Ⅱ是小齿轮,Ⅲ是后轮。当大齿轮Ⅰ(脚踏板)的转速通过测量为n(r/s)时,则大齿轮的角速度是rad/s。若要知道在这种情况下自行车前进的速度,除需要测量大齿轮Ⅰ的半径r1,小齿轮Ⅱ的半径r2外,还需要测量的物理量是。用上述物理量推导出自行车前进速度的表达式为:。

某研究性学习小组在探究电荷间的相互作用与哪些因素有关时,设计了以下实验:

(1)该组同学首先将一个带正电的球体A固定在水平绝缘支座上。把系在绝缘细线上的带正电的小球B(图中未画出)先后挂在图中P1、P2、P3位置,比较小球在不同位置所受带电体的作用力的大小。同学们根据力学知识分析得出细线偏离竖直方向的角度越小,小球B所受带电球体A的作用力(填“越大”或“越小”或“不变”),实验发现小球B在位置细线偏离竖直方向的角度最大(填“P1或P2或P3”)

(2)接着该组同学使小球处于同一位置,增大或减少小球A所带的电荷量,比较小球所受作用力大小的变化。如图,悬挂在P1点的不可伸长的绝缘细线下端有一个带电量不变的小球B。在两次实验中,均缓慢移动另一带同种电荷的小球A。当A球到达悬点P1的正下方并与B在同一水平线上B处于受力平衡时,悬线偏离竖直方向角度为θ。若两次实验中A的电量分别为q1和q2,θ分别为30°和45°,则q2/q1为()

A.2 B.3 C. D.

D.

在“验证机械能守恒定律”的一次实验中,质量m=1kg的重物自由下落,在纸带上打出一系列的点,P为第一个点,A、B、C为从合适位置开始选取的三个连续点(其他点未画出)如图所示.(相邻记数点时间间隔为0.02s),那么:

(1)纸带的(用字母“P”或“C”表示)端与重物相连;

(2)打点计时器打下计数点B时,物体的速度vB=;

(3)从起点P到打下计数点B的过程中物体的重力势能减少量△EP= ,此过程中物体动能的增加量△Ek=;(g取9.8m/s2)(结果保留2位有效数字)

(4)通过计算,数值上△EP△Ek(填“<”、“>”或“=”),这是因为:

。