小明和小艳在实验室配制石灰水时,小明同学将两药匙熟石灰样品放入小烧杯中,向其中加入一定量的蒸馏水,充分搅拌后发现烧杯底部仍有不溶性的固体,于是他认为熟石灰样品已经变质。小艳同学不同意他的判断,你认为小艳同学的理由是 (1) 。针对该熟石灰样品的成分同学们展开了讨论,请你参与讨论并完成实验报告。

【提出问题】熟石灰样品的主要成分是什么?

【作出猜想】甲同学猜想是Ca(OH)2;乙同学猜想是CaCO3;你的猜想是 (2) 。

【实验与结论】请你通过实验验证你的猜想:

| 实验步骤 |

实验现象 |

实验结论 |

| 取少量的熟石灰样品于烧杯中,加适量的水充分溶解后过滤。 向滤液中加入适量 (3) 溶液; 向滤出固体中加入适量 (5) 溶液。 |

(4) ; (5) 。 |

猜想正确 |

【拓展与应用】小组同学反思了熟石灰变质的原因,认识到实验室应 (7) 保存熟石灰。

碳酸钠和碳酸氢钠是生活中常见的盐,通过实验验证、探究它们的化学性质。查阅资料①Na2CO3 + CaCO3 = CaCO3↓+ 2NaCl

①2NaHCO3 Na2CO3 +CO2↑+ H2O

③Ca(HCO3)2易溶于水。

④CaCl2溶液分别与NaHCO3、Na2CO3溶液等体积混合现象(表中的百分数为溶液中溶质的质量分数)

| NaHCO3 |

Na2CO3 |

||||

| 0.1% |

1% |

5% |

0.1% |

||

| CaCl2 |

0.1% |

无明显现象 |

有浑浊 |

有浑浊源 |

有浑浊 |

| 1% |

无明显现象 |

有浑浊 |

有浑浊,有微小气泡 |

有沉淀 |

|

| 5% |

无明显现象 |

有浑浊 |

有浑浊,有大量气泡 |

有沉淀 |

【进行实验】

| 序号 |

实验装置 |

主要实验步骤 |

实验现象 |

实验1 |

|

向 2支试管中分别加入少 量Na2CO3 和NaHCO3 溶液,再分别滴加盐酸 |

2支试管中均有气泡产生 |

实验2 |

|

向Ⅱ中加入试剂a,向Ⅰ中 加入少量Na2CO3或 NaHCO3 固体,分别加热一 段时间 |

Na2CO3 受热时Ⅱ中无明 显现象 NaHCO3受热时Ⅱ中出现 浑浊 |

实验3 |

|

向Ⅱ中加入试剂a,向Ⅰ中 加入少量5%的NaHCO3溶 液,再滴加5%的CaCl2溶 液 |

Ⅰ中出现浑浊,有气泡产 生Ⅱ中出现浑浊 |

【解释与结论】

(1)实验1 中,NaHCO3与盐酸反应的化学方程式为。

(2)实验2 中,试剂a为。

(3)实验3 中,NaHCO3与CaCl2反应的化学方程式为:

2NaHCO3+ CaCl2 =" ____+_______+________+" H2O(本题1分)

【反思与评价】

(1)实验2 中,加热NaHCO3后,试管Ⅰ中残留固体成分可能为(写出所有可能)。

(2)资料④中,NaHCO3溶液与CaCl2溶液混合的现象中,有些只观察到浑浊、未观察到气泡,原因可能是_____________。

(3)用两种不同的方法鉴别碳酸钠和碳酸氢钠固体,实验方案分别为:

①;②;

某化学课外活动小组在整理化学试剂时,发现一瓶标签残缺的无色液体(如图所示)。

他们对此瓶无色液体是什么产生了兴趣,于是进行了如下探究。

【猜想与假设】

猜想一:硫酸铜溶液

猜想二:稀硫酸溶液

猜想三:过氧化氢溶液

小组同学对标签又进行了仔细的观察分析,他们一致认为猜想一不合理。理由是。

【设计方案】

同学们结合所学知识设计出如下方案:

向盛有少量二氧化锰的试管中加入适量的该液体,并将带火星的木条放在试管口。

【实验与事实】

按上述方案进行实验,发现有大量气泡产生,带火星的木条复燃。

【结论与解释】

(1)以上事实证明猜想是正确的。

(2)产生气体的反应可以用化学方程式表示为

【反思与评价】

(1)在实验中,某同学提出应该先将气体收集,然后用带火星的木条检验,你认为(选填“有”或“没有”)必要。

(2)为避免在今后的实验中出现标签残缺的情况,在倾倒液体时应注意

【拓展与迁移】

根据探究结果,重新贴好标签。标签上化学式中氧元素的化合价为。(氢元素显+1价)

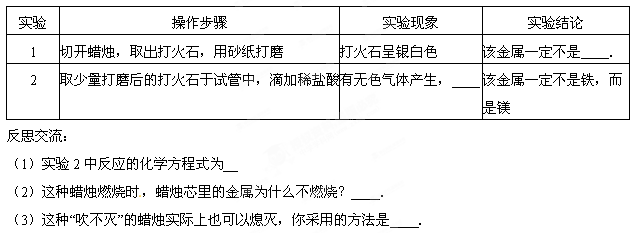

(7分)有一种神奇的蜡烛,点燃任你怎么吹也吹不灭,而且看上去和普通的蜡烛一模一样,那么到底是什么玄机能让蜡烛持续燃烧?请你一起参与探究.

查阅资料:普通蜡烛由石蜡和蜡烛芯制成,而吹不灭的蜡烛是在蜡烛芯上包裹一层打火石的粉末,打火石是由某种金属掺入少量稀土元素制成的合金,它的着火点只有150℃,当蜡烛燃烧时,金属并不燃烧但当蜡烛吹灭后,未冷却的金属接触到氧气就发生燃烧,从而使蜡烛复燃.

老师告诉同学们,蜡烛芯内打火石中的某种金属可能是镁、铁或铜中的一种,为确定该金属的成分,大家设计了以下实验方案,请你填空和回答有关问题(注:不考虑打火石中稀土元素对探究金属性质的影响).

小红同学向一定量的纯碱溶液中投入一定量的生石灰,充分反应冷却到常温后,观察到白色不溶物,过滤,得滤液A和白色固体B,上述过程中发生的化合反应方程式为:①

【问题】:滤液成分是什么?白色固体的成分是什么?

【猜想】:

| 猜想 |

Ⅰ |

Ⅱ |

Ⅲ |

Ⅳ |

| 滤液A中的溶质 |

NaOH |

NaOH、Na2CO3 |

NaOH、Ca(OH)2 |

NaOH、Ca(OH)2 |

| 白色固体B的成分 |

CaCO3 |

CaCO3 |

CaCO3 |

CaCO3、Ca(OH)2 |

【讨论】:猜想Ⅳ成立的理由:②

【实验】:小飞针对猜想Ⅱ中的滤液,开展如下验证实验.

| 实验步骤 |

实验现象 |

实验结论 |

| 取滤液A于试管中,滴入几滴稀HCl |

无气泡产生 |

猜想不成立 |

【反思】:请你判断小飞的实验结论是否正确并解释原因③

若要证明猜想Ⅱ中的滤液成分正确,你的操作为: ④ 。

猜想Ⅳ成立时:判断滤液A中含可溶物质一种物理方法是: ⑤。

上述实验后的废液应怎样处理后才能倒入下水道?⑥。

(4分)盛放烧碱固体的试剂瓶敞口放置在空气中已经变质。请你设计实验方案,探究烧碱变质的程度(试剂和仪器自选)