读图,完成下列问题。

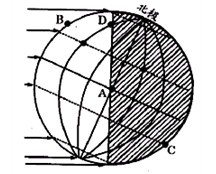

(1)此图是 (填二分或二至中的一个节气)日的太阳光照示意图。此时太阳直射点所在的纬线是_________。

(2)图中正午12时所在经线的字母代号是__________。

(3)这一天,A点所在地的昼长时间是__________小时,日出时间是 点。

(4)A、B、C、D四点的昼长由短到长排列依次是: 。

(5)ABC三地自转线速度由大到小的排列顺序是 。

(6)此时,地球上极夜区的范围是 。

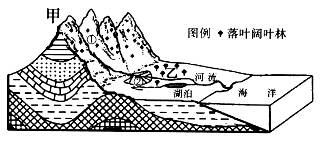

读我国东部某区域图,回答下列问题。

(1)说出该地的气候类型及特征。

(2)分别指出影响图中①②两地地表形态的主要外力作用,并分析这些外力作用在何季节强度最大。

(3)简述甲山地的形成过程。

(4)由于人口增长,图中乙处森林正在被日益扩大的耕地所取代。简述这一现象的发生对当地气候或河流水文特征产生的影响(任选其一回答)。

该某区域某时海平面等压线分布示意图,回答下列问题。

(1)画出图中①地的风向,说出一种发生在②地与此季节相符的天文现象。

(2)描述此时北半球昼夜长短的分布状况。

(3)近年来,世界各国对②附近海域的科学考察越来越多,试从地理角度简述该地区的重要性。

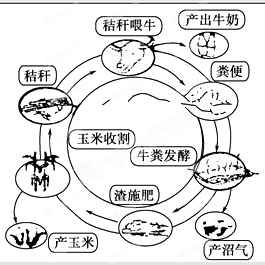

根据下列材料,结合所学知识,完成下列问题。

材料1:山东省局部地区图材料2:鲁西南某地生态农业系统

材料3:2011年1月,国务院正式批复《山东半岛蓝色经济区发展规划》,标志着山东半岛蓝色经济区建设正式上升为国家战略。蓝色经济区是以临港产业和海洋产业发展为特征,以科学开发海洋资源与保护生态为向导,以区域优势产业为特色,以经济、社会、文化、生态协调发展为前提,具有较强综合竞争力的经济功能区。

(1)根据材料1,描述鲁中南地区地形特征,并说明判断依据。

(2)根据材料2,分析该生态农业系统对于保护农村生态环境所起的积极作用。

(3)分析日照市建设成为东部地区临港产业基地的区位条件。

阅读材料,完成下列问题。

材料1:我国目前部分优势商品粮基地分布图。

材料2:国家《纺织工业调整和振兴规划》提出:新疆是我国最大的长绒棉产区,要逐步成为我国面向中亚乃至欧洲的纺织品出口加工基地”;“浙江省是我国纺织产业大省,要尽快淘汰落后的产能,加快自主品牌研发,面向国际市场”。下图为新疆和浙江主要纺织工业城市的分布。

根据材料1,比较甲、乙、丙三地农业生产的条件,并填下表。

| 商品粮基地 |

最主要的优势条件 |

最主要的限制性因素 |

| 甲 |

热量不足 |

|

| 乙 |

水资源不足 |

|

| 丙 |

光、热、水充足 |

(2) 近年来丁商品粮基地的地位在逐渐下降,试分析其主要原因。

(3) 根据材料2,简述浙江与新疆在发展纺织产业方面各自的优势条件。

城市是社会经济发展最活跃的地区,以“城市,让生活更美好”为主题的世界贸易博览会于2010年在上海成功举办。目前生态城市是现代城市建设的新潮流,它以环境为中心,注重可持续发展,强调资源的高效低耗和生态优先等原则。读图回答问题。

(1)说明1950年至2000年,该地区城市发展变化的特征及城市化水平不断提高的重要标志。

(2)图2的①②两线中,反映G城人口变化特点的是______线。说明20世纪80年代以来,G城的人口变化特点及其原因。

(3)城市的迅速发展会改变土地利用方式,并对自然环境各要素产生不同程度的影响,如工业废渣中的有害物质会对土地质量产生不良影响。此外,城市的发展对自然环境(如生物、气温、降水、地下水)等其他要素的不良影响还有哪些表现?