读下述材料,回答问题。

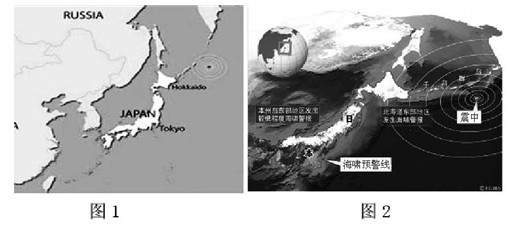

材料一 据美联社报道,美国时间2006年11月15日6点15分日本千岛群岛附近(如图1)发生里氏8.1级强烈地震,并发布海啸警报。日本气象厅同时表示,地震引发的海啸将高达2米,呼吁当地沿岸居民迅速撤离。

材料二 据日本气象厅报告,千岛群岛东部东京时间2007年1月13日13时24分发生里氏8.3级地震(如图2)。震源位于海床下30公里。

千岛群岛附近短期内连续发生大震的原因是

| A.处在海洋上,地壳太薄 |

| B.在亚欧板块、北美板块和太平洋板块的交界处 |

| C.在亚欧板块和太平洋板块的交界处 |

| D.处在大洋中板块张裂边界 |

这两次地震对日本并未造成多大的危害,主要原因是

| A.震级小 |

| B.日本建筑物抗震系数大 |

| C.震中位于海洋上 |

| D.日本多震,防震意识强 |

下列影响地震对地面破坏程度的叙述中,正确的是

①震级越大破坏越大

②震源越深破坏越大

③震中距越小破坏越大

④地面越平坦破坏越大

| A.①③ |

| B.②④ |

| C.①② |

| D.③④ |

千岛群岛东部1月13日地震属于

| A.浅源地震 |

| B.中源地震 |

| C.深源地震 |

| D.都不是 |

2010年国庆假期期间,拥有世界自然与文化遗产双重称号的泰山景区,迎来了众多的国内外游客,雄伟的泰山给众多的游客留下了许多的感慨。据此回答26~27题。五岳之中泰山以“雄”著称,从地质学的角度看,其理论依据是( )

| A.泰山是广东省海拔最高的山脉 |

| B.泰山是以石灰岩为主体的山脉 |

| C.泰山是在地壳构造运动中隆升形成的高大块状山地 |

| D.泰山是地质历史上形成最早的山脉 |

在泰山经石峪的大石坪上,被称为“大字鼻祖”的金刚经石刻,如今只剩下1 069字,试判断其遭破坏的主要外力作用是()

| A.风力的侵蚀作用 | B.风化及流水的侵蚀作用 |

| C.冰川的侵蚀作用 | D.地震活动 |

“高温、干旱”是去年夏季我国江南地区的主要天气特点,据此结合图2-3回答24—25题。

引起该地区高温干旱的天气系统是()

| A.① | B.② | C.③ | D.④ |

属冷锋过境的曲线是()

| A.① | B.② | C.③ | D.④ |

图中能正确表示北半球近地面风向与等压线关系的是()

下列天气过程中,属于冷锋天气系统控制下产生的是

| A.台风 | B.寒潮 | C.梅雨 | D.伏旱 |

据报道,在挪威、瑞典等北欧国家降的酸雨,大部分是从西欧国家工业区的排放源传送过去的。其传送途径是( )

| A.东北信风 | B.中纬西风 | C.极地东风 | D.台风 |