某学生设计如图所示的实验装置,利用氯气与潮湿的消石灰反应制取少量漂白粉(这是一个放热反应)。请回答下列问题:

(1)A为实验室制氯气的发生装置,反应方程式为 。

某学生用12mo1·L-1的浓盐酸100mL和足量的MnO2反应制Cl2,实际得到的

Cl2 6.72L(填“<”或“>”或“=”)。

(2)漂白粉将在U形管中产生,其化学方程式是 。

(3)此实验所得漂白粉的有效成分偏低。该学生经分析并查阅资料发现,主要原因是在U形管中还存在两个副反应:

①温度较高时氯气与消石灰反应生成Ca(ClO3)2,为避免此副反应的发生,可采取的措施是 。

②试判断另一个副反应是 (写化学方程式),为避免此副反应的发生,可将装置作何改进? 。

(4)C装置的作用是 。

某无色溶液中含有K+、Cl-、OH-、SO32-、SO42-,为检验溶液中所含的各种阴离子,限用的试剂有:盐酸、硝酸、硝酸银溶液、硝酸钡溶液、溴水和酚酞试液。检验其中OH-的实验方法从略,检验其他阴离子的过程如下图所示。

⑴白色沉淀A加试剂②反应的离子方程式是__________________________________。

⑵无色溶液C加试剂③的主要目的是____________ ________________________。

________________________。

⑶白色沉淀A若加试剂③而不加试剂②,对实验的影响是_______________________。

⑷气体E通入试剂④发生反应的离子方程式是__________________________________。

某研究性学习小组进行如下探究活动:

实验目的:探究Cl2、Br2、I2的氧化性强弱。

查阅资料:①常温下,高锰酸钾与浓盐酸反应产生氯气;②溴单质易挥发,碘单质易生华;③淀粉溶液遇到碘单质变蓝色;

④溴、碘在不同溶剂中所形成溶液(从稀到浓)的颜色变化如图所示。

| 水 |

四氯化碳 |

|

| 溴 |

黄→棕 |

橙→橙红 |

| 碘 |

深黄→褐 |

紫→深紫 |

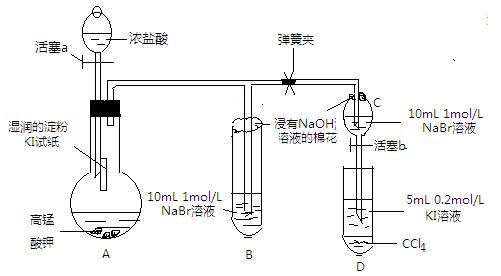

实验方案:该小组设计下图所示装置实验(夹持仪器已略去,装置气密性完好)

实验过程:

Ⅰ 先打开弹簧夹,再打开活塞a,滴加浓盐酸

Ⅱ 当B和C中的溶液都变黄时,加紧弹簧夹

Ⅲ 当B中的溶液由黄色变为棕色时,关闭活塞a

Ⅳ … …

回答以下问题:

⑴验证氯气的氧化性强于碘的实验现象是,写出该反应的化学方程式;

⑵为验证溴的氧化性强于碘,过程Ⅳ的操作和现象是,写出

该反应的离子方程式;

⑶由实验得到的氯、溴、碘单质的氧化性由强到弱的顺序为;

⑷你认为实验中为什么要加过程Ⅲ这一步操作,请简述个人观点

某化学兴趣小组为了探究锌与硫酸反应的产物,选用了12mol/L的硫酸50ml与过量的锌在加热条件下反应,对硫酸的还原产物进行确定检验。

(1)提出假设。根据所学的知识,他们对硫酸的还原产物提出了三种假设:

假设1:_________________________________;

假设2:_________________________________;

假设3:有SO2与H2 两种气体。

(2)设计实验方案证明假设。小组为了证明假设3,选用了如图所示的仪器与药品,按气流由左至右的方向,仪器的接口顺序为a→

(仪器与药品可重复使用)。

(3)实验过程。根据(2)中的实验方案进行实验。依据所给仪器和条件,要证明有H2产生,应采用的实验操作方法是___________________________________________。

(4)实验结论。通过上述实验,证明确有SO2与H2 两种气体产生。请你从理论上给予合理的解释:_______________________________________________________。

(5)反应停止后,将烧瓶中的液体过滤,滤液用水稀释,加入足量的BaCl2溶液,充分反应后过滤,得到81.55g沉淀。则在该实验中生成的SO2与H2的体积比为__________(同温同压)。

某兴趣小组在网上收集到如下信息:钾、钙、钠、镁等活泼金属都能在CO2气体中燃烧。他们对钠在CO2气体中燃烧后生成的白色物质进行了如下探究:

[实验]将燃烧的钠迅速伸入到盛有装满CO2的集气瓶中,钠在其中继续燃烧至完全,反应后冷却,瓶底附着黑色颗粒,瓶壁上粘附着白色物质。

(1)通过钠在CO2气体中燃烧的实验,你认为物质燃烧的条件是。

(2)实验室不小心发生钠着火,下列灭火方法正确的是

| A.用水扑灭 | B.用泡沫灭火器扑灭 |

| C.用干粉灭火器扑灭 | D.用砂子扑灭 |

[提出假设]

假设1:白色物质是Na2O。

假设2:白色物质是Na2CO3。

假设3:白色物质是Na2O和Na2CO3的混合物。

[设计实验方案.验证假设]该小组对燃烧后生成的白色物质进行如下探究:

| 实验方案 |

实验操作 |

实验现象 |

结论 |

| 方案1 |

取少量白色物质于试管中,加入适量水,振荡,样品全部溶于水,向其中加入无色酚酞试液 |

溶液变成红色 |

白色物质为Na2O |

| 方案2 |

① 取少量白色物质于试管中,加入适量水,振荡,样品全部溶于水,向其中加入过量的BaCl2溶液 |

出现白色沉淀 |

|

| ② 静置片刻,取上层清液于试管中,滴加无色酚酞试液 |

无明显现象 |

[思考与交流]

(3)甲同学认为方案1得到的结论不正确,其理由是。

(4)乙同学认为方案2得到的结论正确,白色物质为。理由是。

(5)写出钠在二氧化碳中燃烧的化学方程式为。

(6)丙同学认为白色物质有可能是氢氧化钠。你是否同意丙 同学的观点,并简述理由:。

同学的观点,并简述理由:。

固体AlCl3和FeCl3混合物中含有少量FeCl2和Al2(SO4)3,某同学设计并进行实验对该混合物进行分离,以得到纯净的AlCl3和FeCl3,图甲是该同学设计并进行的实验:

(1)实验操作Ⅱ需加入适宜的试剂,你认为最好选用的试剂是___________。

A.KMnO4(H+)溶液 B.硝酸 C.H2O2 D.浓硫酸

(2)操作V的离子方程式为_______________________________________________;

操作Ⅶ的离子方程式为________________________________________________。

(3)图乙是操作Ⅵ、X制取无水FeCl3、AlCl3的部分装置(铁架台、加热装置等已略去)。

①图乙中,装置a由____________、圆底烧瓶、双孔塞和导管组成。

②循环物质A是______________________。

③装置b中填充的物质可以是_______________________(填编号)。

A.碱石灰 B.无水氯化钙 C.浓硫酸 D.五氧化二磷

(4)你认为该同学的实验最后_____________(填“能”或“不能”)得到纯净的AlCl3和FeCl3。若不能,请你完善该同学的实验步骤设计(用文字叙述):________________

_____________________________________________。(若能,此空不填)