有A、B、C 、D、E、F、G 六种前四周期元素,原子序数依次增大,其相关信息如下表:

| 元素编号 |

相关信息 |

| A |

所处的周期数、族序数分别与其原子序数相等 |

| B |

基态时,电子分布在三个能级上,且各能级中电子数相等 |

| C |

基态时, 2p 轨道处于半充满状态 |

| D |

与C元素处于同一周期,且D的第一电离能小于C的第一电离能 |

| E |

原子的第一至第四电离能分别是: I1=738kJ/mol I2 =" 1451" kJ/mol I3 = 7733kJ/mol I4 = 10540kJ/mol |

| F |

与E同周期,原子核外所有p轨道:有的全满有的半满 |

| G |

是第四周期元素中未成对电子数最多的元素 |

请回答下列问题:

(1)A、B两种元素组成的一种化合物甲是重要的化工原料,常把它的产量作为衡量石油化工发展水平的标志,则甲分子中σ键和π键的个数比为 ,其中B原子采取 杂化。

(2)B、C、D三种元素的电负性由大到小的顺序为 (用元素符号表示)。

(3)C的氢化物比F的氢化物的沸点__________(填“高”或“低”),C的氢化物比F的氢化物的稳定性__________(填“强”或“弱”)。

(4)A2D的VSEPR模型名称为__________;

写出与A2D分子互为等电子体的微粒__________(填一种)

(5)写出E3C2的电子式 ;

(6)G的基态原子核外电子排布式为 。

(4分)现有

| A.二氧化硅 | B.三氧化二铁 | C.二氧化硫 | D.三氧化二铝。 |

请你根据已有的知识,选择合适的物质,用字母代号填空:

(1)能形成酸雨的是;(2)光纤制品的基本原料;

(3)属于两性氧化物的是;(4)红棕色固体是。

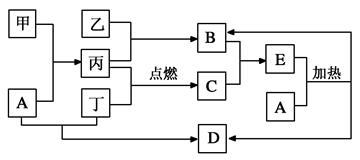

(11分下列框图所示的物质转化关系中,甲是日常生活中常见的金属,乙、丙、丁是常见的气体单质。气体B与气体C相遇产生大量的白烟生成E,A是强碱,D是海水中浓度最高的盐(部分反应物和生成物及水已略去)。

请回答下列问题:

(1)写出乙与丙生成B的化学方程式:________________________________________。

(2)写出甲和A溶液反应的离子方程式:_______________________________________。

(3)检验E中的阳离子时,取少量E于试管中,________________则证明E中有该阳离子。

(4)写出实验室制取B的化学方程式:______________________________________。

(5)B常用作工业制某酸的原料,写出由B制该酸过程中的化学方程式:

________________________________________________________。

KClO3和浓盐酸在一定温度下反应会生成绿黄色的易爆物二氧化氯。其变化可个表述为: KClO3+ HCl(浓)= KCl + ClO2↑+ Cl2↑+

(1)请完成该化学方程式并配平(未知物化学式和系数填入框内)

(2)浓盐酸在反应中显示出来的性质是_______(填写编号)。

①只有还原性 ②还原性和酸性

③只有氧化性 ④氧化性和酸性

(3)产生0.1molCl2,则转移的电子的物质的量为_________mol.

(4)ClO2具有很强的氧化性。因此,常被用作消毒剂,其消毒的效率(以单位质量得到的电子数表示)是Cl2的_______倍。

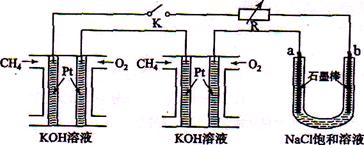

新型高效的甲烷燃料电池采用铂为电极材料,两电极上分别通入CH4和O2 ,电解质为KOH溶液。某研究小组将两个甲烷燃料电池串联后作为电源,进行饱和氧化钠辖液电解实验,如图所示。

回答下列问题:

(1)甲烷燃料电池正极、负极的电极反应分别为、。

(2)闭合K开关后,a、b电极上均有气体产生.其中b电极上得到的是,电解氯化钠溶液的总反应方程式为;

(3)若每个电池甲烷通如量为1 L(标准状况),且反应完全,则理论上最多能产生的氯气体积为L(标准状况)。

一瓶澄清的溶液,其中可能含有NH4+、K+、Mg2+、Ba2+、Al3+、Fe3+、SO42-、CO32-、NO3-、I-,取该溶液进行以下实验:

a.用pH试纸测得该溶液呈酸性;

b.取部分溶液,加入数滴新制的氯水及少量CCl4,经振荡、静置后,CCl4层呈紫红色;

c.另取部分溶液,逐滴加入稀NaOH溶液,使溶液从酸性逐渐变为碱性,在整个滴加过程中无沉淀生成;

d.取部分上述碱性溶液,加入Na2CO3溶液,有白色沉淀生成,

e.将③得到的碱性溶液加热,有气体放出,该气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝。

根据上述实验事实确定:

①写出b所发生反应的离子方程式;

②该溶液中肯定存在的离子是;

③该溶液中肯定不存在的离子是。