如图,图说历史。阅读下列材料,回答问题:

(1)请说出图一中人物是谁?他的贡献是什么?

(2)请说出图二中人物是谁?她的历史贡献在于革新了什么技术?

(3)看图三,他的代表作是什么?本书体例是什么样的?

阅读材料

材料一 公元前2世纪的希腊历史学家波里比阿在他的《通史》一书中早已论述了这一观点,他说:“在今天这个时代,历史可说已成为一个有机的整体。意大利和利比亚发生的一切与亚洲和希腊发生的一切密切相关,所有各种事件,最终只归于一个结局……”

材料二 开放的、主动积极的文明之间通过和平交流的方式实现文明的整合;开放的、积极的文明与封闭的、被动的文明之间通过暴力冲撞的方式来实现文明的整合。请回答:

(1)根据材料一中波里比阿的话,你认为文明与文明之间冲撞也好,交流也好,最终会怎么样?为什么?

(2)根据材料二,你认为哪种文明整合的方式有哪些?哪一种对人类更有利?为什么?

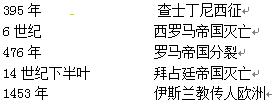

连线题:请将下列历史时间与相应的历史事件正确连线。

材料题:

耶路撒冷城是阿拉伯和犹太两个民族矛盾的焦点,是以巴两个国家的首都,是三大宗教的圣地,这在世界城市中是独一无二。宗教对世界政治、经济影响甚大。有些国家宗教地位十分重要,例如,有的国家政教合一,国家领袖同时是宗教领袖,宗教教义成为国家法律的依据;有的国家定佛教为国教,青年人均需到寺庙做定期和尚;又有的国家定基督教为国教,教会不仅掌管婚丧、教育大权,而且直接干预政治。宗教有时被统治阶级利用作为统治人民、挑起事端和对外侵略的工具。同时宗教作为一种社会意识形态,对人们生活的许多方面,如文化、生活习惯等都有着显著影响。

请回答 :

(1)你知道三大宗教是哪三个,产生的时间、地点、创始人吗?

(2)三宗教的核心教义分别是什么?

学校准备举办一次古代埃及、古代中国文明成就展。请你和同学们一起参加筹备工作。

(1)请在展览中列举古代埃及和古代中国有代表性的文化成就各一例。

(2)在展览的结束语中,要归纳出中埃两个文明古国形成的相同的自然地理环境因素,你认为是什么?