在“探究浮力的大小”的实验中,小雨用每小格(一黑或一白)为0.5N的弹簧测力计、密度大于水的合金块、烧杯、小桶等器材进行实验,实验操作步骤如图所示,

实验过程如下:

| A.用细线将合金块挂在弹簧测力计下,测出合金块的; |

| B.将水倒入溢水杯中; |

| C.将挂在弹簧测力计下的合金块浸没水中,让溢出的水全部流入小桶中,同时; |

| D.将盛有溢出水的小桶挂在弹簧测力计下,读出此时弹簧测力计的示数; |

E.记录、分析实验数据,得出实验结论;

F.整理实验器材。

请根据小雨的实验过程简答下面问题:

(1)请将实验步骤的空格内容填上。

(2)小雨的实验操作漏掉了一个步骤,该步骤是: 。

(3)小雨的实验操作中存在一处错误,是步骤 ,应改为 。

(4)根据图中步骤 可知合金块浸没水中时受到的浮力为 N。

下表是在“探究斜面的机械效率与斜面的倾斜程度的关系”的实验中记录的数据:

| 实验次数 |

斜面的倾斜程度 |

物体重G/N |

斜面高度H/cm |

沿斜面的拉力F/N |

斜面长S/cm |

机械效率η |

| 1 |

较缓 |

2.0 |

10 |

0.8 |

50 |

50% |

| 2 |

较陡 |

2.0 |

20 |

1.2 |

50 |

67% |

| 3 |

最陡 |

2.0 |

30 |

1.5 |

50 |

(1)请你根据表中数据,求出第三次实验的有用功为J,总功为J,机械效率为;

(2)通过对上述实验数据的分析可得,斜面越陡,机械效率越(选填“高”或“低”)。

(3)进一步分析中数据,你还可以得到斜面的省力情况与斜面倾斜程度的关系是:;

(4)在分析讨论时,有同学提出:“斜面的机械效率还与其他因素有关呢?”请你任写一种猜想:。

某同学在利用天平、刻度尺测一个正方体金属块密度的实验中进行了以下操作:

(1)用刻度尺测量金属块边长如图甲所示,则金属块的边长为cm,体积为m3。

(2)将天平放置在水平桌面上,然后将游码移至横梁标尺的零刻线处,发现天平的指针偏向分度盘的右侧,他应该向_________调节横梁上的__________,直至指针指在分度盘的中央。

(3)用调节好的天平称量时,加最小的砝码都不能使横梁恢复平衡,这位同学接下来的操作是。

(4)盘内所加砝码及游码在标尺的位置如下图所示,则金属块的质量为___________。

(5)金属块的密度为__________kg/m3。

(6)该同学测完后与其他同学讨论,发现还有多种方法测金属块的密度,请你再写一种方法使用的实验器材。

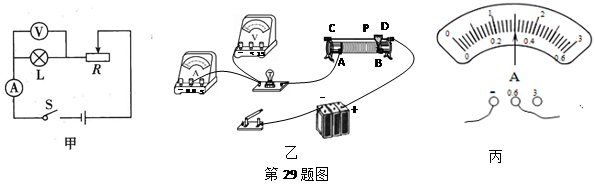

在“测小灯泡的电功率”的实验中,小灯泡标有“2.5V”字样,请你将甲图所示实验电路连接完整,使滑动变阻器的滑片向右滑动时,电流表的示数变大。

(1)如图实验时电源由干电池组成,至少需要节干电池。

(2)闭合开关S前,应将滑片P滑至(选“A“或”B“)端。闭合开关S后,发现小灯泡不亮,电流表无示数,但电压表的指针偏转到最大刻度之外,则出现的故障可能是()

| A.小灯泡断路 | B.小灯泡短路 | C.电流表损坏 | D.滑动变阻器接触不良 |

(3)排除故障后继续实验,当电压表示数为2.5V时,电流表示数如图乙所示,则小灯泡的额定功率是W,小灯泡正常发光时,电阻为Ω。(保留一位小数)

一个额定电压是2.5V的小灯泡,其正常工作时电阻约10Ω。小明想测定这个小灯泡的额定功率,实验室中有如下器材:

电流表、电压表、开关各一个,三个规格分别为A:“5Ω 1A”,B:“20Ω 0.5A”,C:“lkΩ 1A”的滑动变阻器,导线若干,电源(电压为6V)。

(1)小明设计了如图甲所示电路图,通过分析你认为小明应选用规格为_____(选填A/B/C)的滑动变阻器。

(2)图乙已连接了部分电路。请你根据图甲所示电路图.用笔画线代替导线,将电路连接完整。(2分

(3)小明正确选择了滑动变阻器,按图26甲的电路图连接好电路,闭合开关,发现灯泡发光较暗,电流表有示数.任意移动滑动变阻器的滑片,电压表示数不变(示数不为零)且小于2.5V。具体原因是。

(4)小明排除故障后,继续实验。当电压表的示数为2.5V时.电流表的示数(如图丙所示),小灯泡的额定功率是W。

(5)小明根据测量灯泡实际功率的多组实验数据,作出了I—U图象,如图所示。

结果发现图线不是直线,这表明灯泡的电流与电压(填“成”或“不成”)正比,这是因为 _________________。

如图13所示,将一根直导线放在静止小磁针的正上方,并与小磁针平行。接导电路后,观察到小磁针偏转。

(1)实验探究的是通电直导线周围是否存在 ______ 。

(2)改变直导线中的电流方向,小磁针偏转方向也发生改变,表明 __________ 。

(3)实验中小磁针的作用是 ________ 。

(4)实验中用到的一种重要科学研究方法是 _________ 。

| A.类比法 | B.转换法 |

| C.控制变量法 | D.等效替代法 |