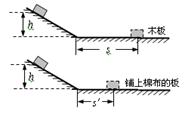

某兴趣小组用以下实验装置“探究从斜面上下滑的物块,在水平面上滑行的距离与哪些因素有关”。实验中让木块分别从不同高度由静止开始沿光滑斜面下滑,最终静止在与斜面相接的水平木板或铺上棉布的板上。用刻度尺测量每次开始下滑时的高度h和在水平板面上滑行的距离s,记录如下表:

| 实验序数 |

水平板面 |

高度h/m |

水平距离s/m |

| 1 |

木 板 |

0.20 |

1.00 |

| 2 |

木 板 |

0.40 |

2.00 |

| 3 |

木 板 |

0.60 |

3.00 |

| 4 |

铺上棉布的板 |

0.20 |

0.50 |

| 5 |

铺上棉布的板 |

0.40 |

1.00 |

| 6 |

铺上棉布的板 |

0.60 |

1.50 |

(1)分析1、2、3次实验可得:木块在木板上滑行的水平距离s与在斜面上释放时的高度h的关系式为s= ;

(2)比较1与4,2与5,3与6次实验可得:在斜面上释放的高度相同时,木块在水平板面上滑行的距离与 有关;

(3)实验得出的结论是:

。

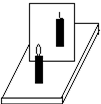

小红同学在做“观察平面镜成像”实验时,将一块玻璃板竖直架在一张方格纸的上面,再取两段相同的蜡烛A和B一前一后竖放在方格纸上,点燃玻璃板前的蜡烛A,进行观察,如图所示。在此实验中:

(1)方格纸的作用是便于比较像与物的关系;

(2)两段相同的蜡烛是为了比较物与像的关系;

(3)移去后面的蜡烛B,并在其所在位置上放一光屏,则光屏上接收到蜡烛烛焰的像(选填“能”或“不能”),这说明平面镜成的是像。

(4)用玻璃板代替平面镜,主要是利用玻璃板透明的特点,便于。

(5)如果有3mm厚和2mm厚的两块玻璃板,应选择mm厚的玻璃板做实验。

(6)实验中我们拿一根相同的蜡烛与另一根蜡烛的像完全重合来研究像,采用的科学方法是

为了通过实验探究蒸发的快慢与哪些因素有关,某同学做了如下三组实验,每组实验中分别滴在两块玻璃板上的酒精质量相等。请根据图中所示情景回答:

(1)根据甲组实验可以判定液体蒸发的快慢与______________是否有关;

(2)根据乙组实验可以判定液体蒸发的快慢与______________是否有关;

(3)根据丙组实验可以判定液体蒸发的快慢与______________是否有关。

(4)本实验中所用到的重要物理研究方法叫做__________________。

在测量额定电压为2.5V的小灯泡电功率的实验中,电路已部分连接,如图甲所示,

(1)请你用笔画线代替导线,将图甲中的电压表接在灯泡两端.

(2)正确接入电压表后闭合开关,发现灯泡不亮,电流表无示数,电压表示数等于电源电压,其故障可能是.

(3)排除故障后,移动滑片P到某一位置时,电压表示数如图乙所示,若要测量小灯泡的额定功率,应将滑片P向(选填“A”或“B”)端移动,使电压表的示数为V.

(4)移动滑片P,记下多组对应的电压表和电流表的示数,并绘制成图丙所示的I-U图像,根据图像信息,可计算出小灯泡的额定功率是W。

在 “探究动滑轮的机械效率”时,某小组利用自重不同的两个动滑轮进行了如图所示的三次测量,数据记录如下:

(1)完成表格中第3次数据(a)(b)(c)处的计算,填在下面的横线上:(a);(b);(c).

(2)通过比较两次实验数据(选填实验序号),可知动滑轮的机械效率与动滑轮的自重(选填“有关” 或“无关”).

(3)小明认为“同一个机械,它的机械效率是一个定值”,通过比较两次实验数据(选填实验序号),可知他的观点是的(选填“正确” 或“错误”).

在测量小石块密度的实验中,

(1)如图甲所示,小明在使用天平过程中的错误是: .

(2)小明纠正错误后继续实验,天平平衡时,右盘中所加砝码和游码的位置如图乙所示,则小石块的质量为 g.把小石块放入装有10mL水的量筒中,量筒内液面的位置如图丙所示,则小石块的密度是 kg/m3.