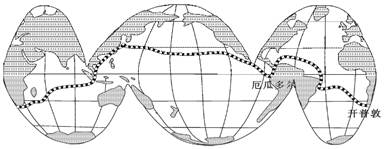

“大洋一号”第22航次自2010年12月8日从广州启航,历时369天,经历了9个航段,航程64162海里,于2011年11月1一日上午9:30返回青岛,完成我国最大规模环球大洋科考,该图为此次科考的路线示意。据此回答问题。

“大洋一号”航行期间

| A.途经南海时,逆风逆水 |

| B.在开普敦(1月18日靠岸)停留期间,船员面朝西南方向欣赏日落美景一 |

| C.在巴西萨尔瓦多港(5月19日靠岸)停留期间,昼越来越长 |

| D.北太平洋航段内,表层海水的温度越来越高 |

本次科考发现了16个海底热液区,黑色热液能直立向上形成约3至4层楼高的“黑烟囱”。根据所学知识判断,热液区最可能位于

| A.大陆架 | B.大陆坡 | C.海岭 | D.深海平原 |

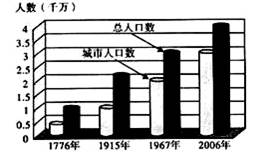

下图为某国总人口和城市人口增长统计图。根据图中信息可知,目前该国人口增长模式最可能是()

| A.“高—低—高”模式 | B.传统人口增长模式 |

| C.“低—低—低”模式 | D.人口增长过渡模式 |

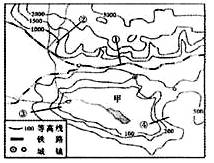

读我国西北某地等高线地形图,回答1-2题。

①、②、③、④四地形剖面中平均坡度最小的为()

| A.① | B.② | C.③ | D.④ |

甲地在引南部河水发展灌溉农业时,需重点防治()

| A.水土流失 | B.草场退化 | C.土地荒漠化 | D.土地盐碱化 |

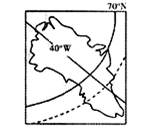

读世界某海岛位置图,回答1—2题。

该岛位于北京的()

| A.东南 | B.东北 | C.西南 | D.西北 |

该岛出现最大范围极昼的南北跨度约有()

| A.180千米 | B.1800千米 | C.400千米 | D.4000千米 |

下表是某乡针对当地实际情况,因地制宜制定了一些发展战略后所取得的成就,根据下表完成题34-35题。

该乡现有产业中属于第三产业的有:()

| A.淡水养殖业 | B.林业 | C.旅游业 | D.食品加工业 |

该乡在方案实施前后发生了重大变化,这说明促进农业发展,增加农民收入,必须:

| A.进行农业综合治理,调整农村经济结构 |

| B.切实加强农业在国民经济中的基础地位 |

| C.发展高产、优质、高效农业 |

| D.大力发展乡镇企业 |

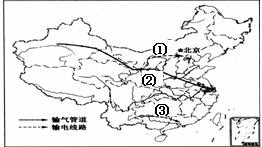

图1是我国部分能源调配线路图,读图回答31~33题。

有关“西气东输”的作用,下列叙述正确的是( )

① 改变我国能源消费结构,改善能源地域分布不均

② 实现西部资源与东部市场对接,它以新疆塔里木盆地天然气为基础,以黄河三角洲为目标市场

③ 拉动内需,促进国民经济持续增长

④ 利于保护生态环境,改善能源生产和利用结构

| A.① ③ ④ | B.① ② ③ | C.② ③ ④ | D.① ② ④ |

能源调配线路②输送的是( )

| A.石油 | B.天然气 | C.煤炭 | D.水电 |

西电东送工程的主要目的是 ( )

| A.保护西部地区的生态环境 | B.治理东部地区的大气污染 |

| C.解决东部地区的能源短缺问题 | D.增加西部地区的河流航运能力 |