①国学和周杰伦,两者搭界吗?

②从歌曲《菊花台》可见一斑,几百字的歌词中,处处凝结中国元素,“谁的江山,马蹄声狂乱,我一身的戎装呼啸沧桑”。而另一曲《青花瓷》,则是一幅江南泼墨山水画,“色白花青的锦鲤跃然于碗底,临摹宋体落款时却惦记着你……犹如绣花针落地”。回首周杰伦的成名作,《东风破》《将军》《本草纲目》《发如雪》,大半与古中国的意象有关。他以“马钱子、决明子、苍耳子”做引,以“牡丹、宣纸、宋体字”入画,追问着“谁在用琵琶弹奏一曲东风破”。吐词不清,又郑重其事,以最时髦的方式“复原”了旧河山。

③由此引发的潮流,令人惊叹。很多年轻人,之前对国学漠然视之,“所谓中国风,不就是画着脸谱的戏曲唱腔,孔孟之道,太极八卦,四书五经,或一套刚猛的少林拳吗?”可因为周杰伦,他们爱上了国学,发现了流行音乐深藏的“五千年的精髓和传承”。而2009年初在成都举行的北大、清华独立招生考题中,干脆把《青花瓷》的歌词作为考题:“‘素坯勾勒出青花笔锋浓转淡,瓶身描绘的牡丹一如你初妆……’有什么语法错误?”

④不仅是周董。流行偶像林俊杰的《曹操》,胡彦斌的《诀别诗》,无一走的不是“复古路线”。台上轻轻唱,台下高声和。都是年轻的面孔,眼神稚嫩而投入,叫你动容。

⑤是好是坏?争论者分成两派:一派认为“媚俗”,把“国学”低俗化了。另一派则认为“刚刚好”,“阳春白雪”早就该和“下里巴人”联姻,青少年不感冒,国学怎么可能兴旺得起来?对这个问题,方文山(台湾金牌词人)这么看:“自五四运动词诗彻底分家后,新诗基本上已经成为纯文学的一员,极少与旋律产生互动。而歌词则完全依附于音乐发展,词意不再讲究文学性。这次将歌词知识化的举动,应该是流行歌词首度对国学领域作较为整体的显着贡献吧!”

⑥在内地,长期以来国学与流行音乐,被有意无意地分隔。一个居庙堂之高,一个处江湖之远。其实,如今高高在上的《诗经》也曾是“歌集”。古代的高人雅士,从不讳言“诗”可以“歌”,苏轼的《水调歌头》,柳永的《雨霖玲》,都是写来唱的,传播得越远越成功,至于“凡有饮水处,皆能歌柳词”,简直就是最高的赞美了。而近现代,1915年李叔同写下着名的《送别》,“长亭外,古道边,芳草碧连天”,哀而不伤,一时传唱。但它也是古典“诗歌”的“绝唱”。1920年,刘半农作词、赵元任谱曲的《教我如何不想她》,摩登的意象开始替代“长亭”“古道”走上“歌”的殿堂。

⑦在内地,一沉默便近90年。而在香港、台湾,一直“文脉未绝”。古典诗词与流行文化的分野,没那么大,二者互相嵌入,彼此滋养,焕发勃勃生机。着名华语作家金庸、梁羽生、琼瑶,很多时候直接以词牌名标注小说的章回。

⑧对此,内地的教育工作者一直积极思忖如何让国学与时尚元素相结合。教育部一位分管语言文字的司长曾表示:“现在有些地方诵读国学经典要求学生穿古装,甚至手拿戒尺摇头晃脑,太拘于形式了。我们正考虑把经典国学诗文谱写成流行歌曲,让中小学生传唱,这样做是考虑到中小学生的年龄特点和心理需求……”

⑨秦时明月汉时关,月光今照菊花台。古老庄重的国学,要善于借力时尚轻便的方式做好传播。要知道,年轻人喜欢素坯为胎的青花瓷瓶,也喜欢瓶身上花纹曼妙的牡丹花。

(选自《中国青年》,有删改)联系全文,说说《菊花台》等“中国风”歌曲中包含哪些“中国元素”。

结合文章相关内容,说说为什么当今很多年轻人对国学没兴趣,甚至“漠然视之”。

仔细阅读下列选项,找出符合文意的一项。

| A.作者认为,周杰伦之所以受年轻人追捧,完全是他的歌词吸引人。 |

| B.北大、清华独立招生考题中,把《青花瓷》的歌词作为考题,表明在批判周杰伦的歌词。 |

| C.专家认为,国学没落主要是因为教育者太拘泥于形式了。 |

| D.流行歌曲对国学领域的显着贡献是把音乐旋律与词意的文学性结合在了一起。 |

联系全文,简述标题“月光今照菊花台”的含义。

读了本文,请围绕“国学与时尚”的话题发表自己的见解,与作者展开讨论。

阅读下面一篇文章,完成文后题目。(22分)

蝴蝶有颗不倦的心

李丹崖

这年的冬天来得特别晚,第一场严霜落下的时候,快到腊月了,空气奇寒,走出门来,哈气几近成冰。

男人从工地上回来,一进门就唉声叹气,老板还是没有发工资的意思,若是上劳动部门告他吧,又怕老板因此就辞退他,毕竟男人已经49岁了,眼看着就要步入老年,找份工作毕竟不容易。若是不告老板,眼看着年关日渐逼近了,儿子就要回来了,下一学期的学费就成了问题。

尤其是男人听说最近儿子又交了女朋友,花销势必会更大,男人膝下就这一个孩子,老伴儿走得早,男人不想让儿子感到生活的压力,于是,时时处处在给自己塑造能量强大的父亲形象。

男人想利用每周一下午的休息时间,到郊区去捡拾些废旧品,以贴补家用。

于是,下午,男人蹬上吱吱呀呀的三轮车出发了,天气到底是冷得很了,男人原本皲裂的双手在北风里“呲牙咧嘴”地疼,但男人一想到儿子的笑靥,心里就暖了,手掌心里仿佛也渗出汗珠来了……

一整个下午下来,男人的收获不少,整整一三轮废品,到收购站一变卖,就是70元,比一上午的工钱还要多。

接下来的每个星期,男人除了盼望老板的工钱,就是盼望这样一个下午了。

就这样坚持了三个星期,老板还是没有发工资的意思,男人决定用捡破烂得来的200元钱,买两瓶白酒,到老板的家里去看看。他去过老板家,在一家并不怎样的小区,住一楼,记得地面相当潮湿。

掌灯时分,男人摸到了老板家,老板家的门是虚掩着的,门里,有个女人在嘤嘤地抽泣,听声音应该是老板娘。

老板娘哭着说,你这个败家的男人,眼看着就要进入年关了,要账的工人排队上家里来,你看看咱家,还有什么可以变卖?

老板声音低沉地说,小声点,孩子马上就回来了,我相信过了年关,情况一定会好起来的。

老板说着,然后走到门口去掩门,就在这时候,男人手里拎着的两瓶酒叮铃一声碰在了一起,老板伸头一看,赶忙热情地打招呼,老吴,你怎么在这里站着,赶快进来。

男人进了老板的家,看到哭得眼睛通红的老板娘,自己脸上反倒觉得火辣辣的。

男人支吾着说,其实,也没什么,我就是想到老板家里来看看。男人说着,把手里拎的两瓶酒放在了桌上。

老板的声音几近哽咽地说,老吴,你甭解释了,其实,我也明白你的来意。容我两天,成不?

男人看到老板娘低着头,豆大的泪珠滴在了地板上,突然觉得自己有必要解释什么。赶忙解释说,不不不!我不是来讨要工钱的,我不缺钱,我就是听说了你的处境,特地来找你喝喝酒,聊聊天。

老板大喜,赶忙吩咐妻子去厨房炒菜。

那天,男人竟然奇怪到用一顿饭的时间去开导老板,老板却面露伤感,不言语。男人回到自己家的时候,才想起自己去老板家的目的,于是,一边对着镜子暗笑,一边洗了脚,掩被而眠。

第二天下午,又是放假时间。男人照例去捡拾废品,在郊区的灌木丛里,男人看到了四五只蝴蝶,伸展着翅膀,仍没有畏惧寒冷的意思。男人很是奇怪,天都这么冷了,蝴蝶却没有销声匿迹,还这么健朗。

那天晚上,男人仿佛一下子有了精神,他决定打个电话给儿子,殊不知,自己还未开口,儿子就欢天喜地地告诉他说,爸,我拿了奖学金,8000元,明年的学费您不用费神了!

男人高兴地泪如泉涌,他把自己下午在灌木丛里看到的蝴蝶告诉儿子,儿子微笑着反问男人说,您有没有觉得,我们俩就像是那些蝴蝶?

男人会意地说着“是!是!是!”

挂了儿子的电话,男人决定到老板家去一趟,他要把自己在灌木丛里看到的景象讲给老板听,他还要把儿子讲的一句话告诉老板——每一只蝴蝶都有着一颗不倦的心,所以,它们总能飞越苦难的沧海!

选自《读书文摘》2012年1月原创版文章的标题如果改成“讨工资”好不好,为什么?

文章第一段的环境描写有哪些作用?

文中画线句叙述“那天,男人竟然奇怪到用一顿饭的时间去开导老板”,男人本来是向老板讨要工资的,结果为什么变成了他开导老板?我们从中可以看出男人身上怎样的优秀品质?

细腻的描写能表现人物丰富的内心世界,请分析下列两句中划线词的作用。

(1)男人进了老板的家,看到哭得眼睛通红的老板娘,自己脸上反倒觉得火辣辣的。

(2)男人高兴地泪如泉涌,他把自己下午在灌木丛里看到的蝴蝶告诉儿子。结合选文以及下列材料,请给我们身边的农民工朋友以及我们所处的社会各提一点中肯的建议。

链接材料:农民工是以在城市做工的收入养家糊口,他们的劳动条件很难得到公平的合法的对待,他们的社会保障权益得不到公平体现,他们在城里的子女教育亦受到歧视,在城里他们干的是最脏、最苦、最累的活,他们居住的条件是城里最差的。他们在城市中更享受不到公民的选举权和被选举权。——摘自搜狐新闻中心

10阅读下面文章,回答文后问题。

赵畅

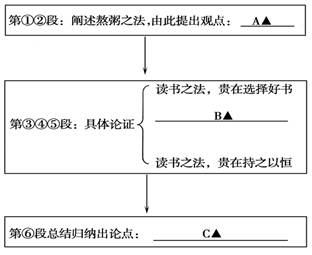

①我的母亲煮得一手好粥。孩提时曾问母亲何以能烧出好粥,她告诉我:“粥是熬出来的,熬粥有三要素,即‘好米、文火、持续’。”

②是的,要熬一锅好粥,首先在于有“好米”。米好,粥就好。熬粥拼的是米,是那种不加附加值的实力与质地。有了“好米”,还须用“文火”,即要用比较弱的火来熬,用“文火”易熬透,既能保证营养成分不流失,又能保持那份天然的鲜香味。熬粥还须持续。一锅好粥,少说得熬上个把小时。熬粥之妙,令我想及读书。细细回味一番,读书不正如熬粥一般吗?

③读书之法,贵在选择好书。经典好书,如同“好米”。经典往往记录着优秀的思想,

它们总是超越时代,历久弥新的。读经典,你将从先贤的精神世界中吸收养分,从与高贵的心灵对话中得到陶冶。秘鲁作家略萨说:“如果一个人不读书,或者很少读书,或者只读‘垃圾书’,他可能会说话,但是永远只能说那点事情,因为他用来表达的词汇量十分有限。不仅是词汇有限,同时也使智力和想象力有限,使知识和思想贫乏。”略萨的这番话对阅读经典的意义作了深刻的诠释。一个常读经典作品的人,一个常读好书的人,更容易成为一个高尚的人、一个脱离低级趣味的人。

④读书之法,贵在耐心细读。心急火燎是读不了书的,粗枝大叶也不会有任何效果。读书须用“文火”,好似老牛吃草,不慌不忙,细细咀嚼。读书是一个人的心灵之旅,拿到一本书看到书名时,就像在长途汽车站的站牌上看到一个遥远的目的地,它意味着什么,暂时你还不知道,你只是向往。然后,你打开书本,仿佛踏上一段陌生而新奇的旅程。如果说,最幸福的旅行是那种沿途风光无限,刺激而浪漫的行程的话,那么,最幸福的阅读则是一个全新的世界在书本中向你次第展开。按高尔基的说法,就是阅读向你“打开了一扇扇新的未知世界的窗户”。只是别忙,须从容读。从容读,你便会觉得处处皆风景。

⑤读书之法,贵在持之以恒。不能心血来潮,高兴时拼命读,兴头过后就丢弃一旁。真要读书,须善耐寂寞,甘守孤独。从某种意义上说,阅读是一种孤独,它更适合于独啜。不要因为这份寂寞与单调,你就感到厌烦无味,就与读书渐离渐远。坚持读书,须有定力。这方面,国学大师陈寅恪便是典范。据他的友人回忆说:“那时一起在德国留学的学生们大多数玩得乱得不得了,只有孟真(傅斯年)和(陈)寅恪两个是‘宁国府门前的一对石狮子’。”意思是说,他们心思纯正,始终坚持专注于读书学习,不受其他诱惑的干扰,耐得住寂寞与单调。这种定力,值得每个读书人学习。对那些以忙为由而少读书、不读书的人来说,尤其需要。胡耀邦同志曾说过一句话:“你要多读书,就要少打扑克,少跳舞,少看电影。”可不是吗?时间挤挤总是有的,就看你舍不舍得少打点扑克、麻将了。

⑥读书如熬粥,也要遵循“好米、文火、持续”三大法则,只要做到读经典好书、耐心细读、持之以恒地读,读书之“用”就会潜移默化,融进一个人的血液、精神、行动之中,让人享用不尽,受益无穷。

(选自《人民日报》,有改动)根据文章内容,填写下列表格。

回答下面问题

(1)文章将“读书”比作“熬粥”,在论证上有何好处?

(2)文章第③④⑤段的顺序能否调换?为什么?第③段中引用秘鲁作家略萨的话有何作用?

第⑤段中,作者说“坚持读书,须有定力”,这里的“定力”怎样理解?具体说说下文是怎样论证这一观点的。

以下与课文有关的名言和事例中,不能用作本文论据的是 ()(3分)

| A.培根曾在《谈读书》一文中风趣地说:“不常读书者须欺世有术,始能无知而显有知。” |

| B.陶渊明读书“不求甚解”,只求会意,却从中获得了精神的愉悦。 |

| C.宋濂从幼时起即酷爱读书,经数十年寒窗苦读,终成学识渊博的大学士。 |

| D.香菱听从黛玉教导,用心阅读了王维、李白、杜甫等大家的诗集,结果诗才大进。 |

阅读下面文章,完成文后题目。

满架秋风扁豆花

丁立梅

①记不清是从哪天起,我回家,都要从一架扁豆花下过。

②扁豆栽在一户人家的院墙边。它们的藤蔓缠缠绕绕地长,你中有我,我中有你,顺了院墙,爬。顺了院墙边的树,爬。顺了树枝,爬。又爬到半空中的电线上去了。电线连着路南和路北的人家,一条人行甬道的上空,就这样被扁豆们诗意地搭了一个绿篷子,上有花朵,一小撮一小撮地开着。

③秋渐深,别的花且开且落,扁豆花却且落且开。紫色的小花瓣,像蝶翅。无数的蝶翅,在秋风里翩然舞蹈,欢天喜地。

④花落,结荚,扁豆成形。四岁的侄儿,说出的话最是生动,他说那是绿月亮。看着,还真像,是一弯一弯镶了紫色边的绿月亮。我走过时,稍稍抬一抬手,就会够着路旁的那些绿月亮。想着若把它切碎了,清炒一下,和着大米饭蒸,清香会浸到每粒大米的骨头里——这是我小时候的记忆。乡村人家不把它当稀奇,煮饭时,想起扁豆来,跑出屋子,在屋前的草垛旁,或是院墙边,随便捋上一把,洗净,搁饭锅里蒸着。饭熟,扁豆也熟了。用大碗装了,放点盐,放点味精,再拌点蒜泥,滴两滴香油,那味道,只一个字,香。打嘴也不丢。

⑤这里的扁豆,却无人采摘,一任它挂着。扁豆的主人大概是把它当风景看的。于扁豆,是福了,它可以不受打扰地自然生长,自然凋落。

⑥也终于见到扁豆的主人,一位整洁、干练的老妇人。下午四点钟左右的光景,太阳跑到楼那边去了,她家小院前,留一片阴。扁豆花却明媚着,天空也明媚着。她坐在院前的扁豆花旁,膝上摊一本书,她用手指点着书,一行一行地读,朗朗有声。我看一眼扁豆花,看一眼她,觉得他们是浑然一体的。

⑦此后常见到老妇人,都是那个姿势,在扁豆花旁认真地读书。视力不好了,她读得极慢。人生至此,终于可以停泊在一架扁豆花旁,与时光握手言欢,从容地过了。暗暗想,真人总是不露相的,这老妇人,说不定也是一个高人呢。像郑板桥,曾流落到苏北小镇安丰,居住在大悲庵里,春吃瓢儿菜,秋吃扁豆。人见着,不过一乡间普通农人,谁知他满腹诗才?秋风渐凉,他在他居住的厢房门板上,刻了一副对联“一帘春雨瓢儿菜,满架秋风扁豆花”。几百年过去了,当年的大悲庵,早已化作尘土。但他那句“满架秋风扁豆花”,却与扁豆同在,一代又一代,不知被多少人在秋风中念起。

⑧清代学者查学礼也写过扁豆花:“碧水迢迢漾浅沙,几丛修竹野人家。最怜秋满疏篱外,带雨斜开扁豆花。”有人读出凄凉,有人读出寥落,我却读出欢喜。人生秋至,不关紧的,疏篱外,还有扁豆花,在斜风细雨中,满满地开着,生命不息。

(有改动)本文标题“满架秋风扁豆花”有何妙处?

赏析文中画线句。

无数的蝶翅,在秋风里翩然舞蹈,欢天喜地。结合语境,说说第⑤段在文中有何作用。

回答下列问题。

(1)文章结尾说“人生秋至,不关紧的”,请分析“人生秋至”在文中的含义。

(2)文中深秋时节扁豆花的生长状态和老妇人、郑板桥在“人生秋至”时的生活态度有

何相通之处?以下说法不正确的一项是()

| A.第②至④段按时间顺序,生动地描述了扁豆从藤蔓攀援到花朵盛放直到结荚成形的生长过程,间接抒发了作者对扁豆的感情。 |

| B.第④段末尾写吃凉拌蒸扁豆的两句,全用短句,高度口语化,看似平淡,实则耐人回味。 |

| C.第⑥段末尾,作者之所以“觉得他们是浑然一体的”,是因为老妇人就坐在扁豆花旁。 |

| D.第8段中,作者对查学礼写扁豆花的诗,有自己独到的见解:在深秋的斜风细雨中,还有扁豆花在满满地开着,诗人为此而欢喜。 |

深层阅读。

转身(李汉荣)

一转身,那个动人的身影就不见了。在人海里,想再次与她相遇,哪怕匆匆一瞬,都是不可能了。

在都市、在广场、在车站、在机场、在大街、在超市、在乡野、在人流聚散的地方,我经常有这种感受:转身,就是永别。

那一次我在北京火车站等车。在拥挤的人流里,我不小心踩了右边一个年轻人。我正准备道歉或接受责备,却看见转过来一张文雅谦和的脸,他说:“对不起,我挡着你了。”我竟然被感动了,只顾欣赏这张善良的、有教养的脸,只顾欣赏这江南的表情,却忘了对他说声谢谢,把诚挚的心情告诉他。当我忽然记起,正要张口表达,人潮猛然涌了过来,一转身,我已找不到他,只看见攒动的人头,闪动的各色衣服……

还记得那年春天,我一人在秦岭深处行走,山路两旁开满野花:灯芯花、野草莓花、苜蓿花、蒲公英花……路下面的小河,清澈如镜,温柔如绸,淙淙的水声像母亲轻唤谁的乳名。四周的群山,一律被松树、柏树、桦树和茂密灌木覆盖。闻着花香,听着水声,看着山色,我恍然已走进古代,人了那“拈花微笑”的仙境。正在此时,迎面走来一位小女孩,她头上插了几朵野花,手里拿着一柬菖蒲,好看的脸上满是羞涩,浑身洋溢着纯真的自然气息。但我不便过分地注意她,我怕她受到惊吓。于是我停下来,给她让路,然后静静地看她远去,欣赏着她的背影,却记不清她的眼睛和脸究竟是什么样子,匆匆一瞥里只得到“好看”的朦胧感觉,也许,或者是一定的,我这一生只有这一次和她相遇了,只有这一次,在她还是小女孩的时候。我突然感到十分失落和惆怅。怎么办呢?我想多看她一眼,看仔细些。我想在记忆里逼真地收藏一个像野花一样纯真的秦岭女孩。这也许是她一生里最生动的瞬间,我记起了泰戈尔的诗句,“你不知道你是多么美丽,你像花一样盲目。”我情不自禁地转过身来,沿着小女孩走去的方向走着,走到山路转弯的地方,出现了一个三岔路口。我已经无法知道小女孩走进了哪一条路径,她肯定知道我注意到了她,那么,在岔路口,在她转身的时候,她是否知道,不远处,有一位陌生的叔叔,他眺望的眼睛?就那么一转身,她消失在命运的路径,也许就是我此生永远都不能踏上的路径……

冬天,已经很冷了,西伯利亚寒流远道而来,遭遇袭击的当然是穷人,最可怜的是乞丐。乞丐不多,但不多的乞丐也常常有力地触动和唤醒我们冬眠的良心。在南大街路口,我看见一位衣服褴褛的中年乞丐。我急忙赶回家,拿上我去年穿过的那件防寒服找他。可是来到南大街,已看不见他,于是我在东大街找他,又在北大街找他,都没有找到。

最后我来到丁字路口,还是没有找到他,却遇到了一个老年乞丐,一转身,苦难交换了方向,交换了背影,但苦难的身份没有改变,都是苦难。于是我把防寒服披在这位贫苦老人的身上,希望他下降的体温能稍稍回升,希望降温的人性能稍稍回升。我由此想到,亚洲的穷人,非洲的穷人,全世界的穷人,想到徘徊在文明大街上的那些孤苦身影,一转身,他们到哪里去了?而文明,你能否追上去,轻轻拉起那褴褛的衣襟,或者握着那空空的手,仔细看看他们的眼睛?他们到哪里去了,一转身?

一转身,车窗外的河流已经不知去向:一转身,门前的那只鸟已不见踪影:一转身,天上的那座虹桥已经悄然消失;一转身,水里的鱼已经没人深渊;一转身,父亲已经走远,新垒的坟上,墓草青青……

旭日一转身变成落日,青丝一转身变成白发,爱情一转身变成婚姻,诗一转身变成散文,羊群一转身变成毛衣……等一等,等一等,能否再转回来?本文主要写了哪两个“转身”的画面?

文中“转身”有着怎样的内涵?作者借不同情境中的“转身”,表达了怎样的人生感悟?

揣摩下列句中划线词语的含义。

(1)我由此想到,亚洲的穷人,非洲的穷人,全世界的穷人,想到徘徊在文明大街上的那些孤苦身影。

(2)一转身,他们到哪里去了?而文明,你能否追上去,轻轻拉起那褴褛的衣襟。“一转身”这句话在文中反复出现,有哪些表达效果?

下列对文章的分析和理解,不正确的一项是()

| A.第1自然段“在人海里,想再次打捞到她”一句中,“打捞”就是“寻找”的意思,它与“人海”相呼应,显得别致而生动。 |

| B.第2自然段“转身,就是永别”这句话,表达了一种颇为耐人寻味的人生感受,同时也自然的引起下文。 |

| C.从第5自然段的内容可以看出作者的处事态度:即使是对擦肩而过的陌生乞丐,也应给他们以力所能及的关爱。 |

| D.“旭日一转身变成落日,青丝一转身变成白发”,句中运用了夸张的手法,形象的表达了作者因人生苦短而生的惆怅。 |

阅读文段后,回答问题。

我国目前在研的空间实验室采用两舱结构,分别为实验舱和资源舱。实验舱可保证舱压、温湿度、气体成分等航天员生存条件,可用于航天员驻留期间在轨工作和生活,密封的后锥段安装再生生保等设备。实验舱前端安装一个对接机构,以及交会对接测量和通信设备,用于支持与飞船实现交会对接。资源舱为轨道机动提供动力,为飞行提供能源。

建设实现空间站的关键技术是“空间交会对接”。两个或两个以上的航天器通过轨道参数的协调,在同一时间到达太空同一位置的过程称为交会。对接是在交会的基础上,通过专门的对接机构将两个航天器连接成一个整体。实现两个航天器在太空交会对接的系统,称为交会对接系统。

空间交会对接技术难度很大,因为空间实验室体积都比较大,发射空间实验室的时候是不装人的,人是后来通过航天飞机或者飞船送上去的。人要进入到空间实验室,航天飞机或飞船就必须和空间实验室对接起来。这个难度很大,在太空中的空间实验室和航天飞机都是高速运行的,时速到达28000公里以上,在对接过程中,如果计算不准,就可能发生飞船相撞事故。

空间交会对接控制方法有两种,一种是人工控制、另一种是自动控制。用人工控制来完成太空交会对接可以提高交会对接的成功率。自动控制交会对接可靠性高,不需考虑人员的安全和救生问题。在航天器的交会对接技术方面,未来的发展趋势是人工控制和自动控制相结合,以提高交会对接的灵活性、可靠性和成功率。

目前我国的火箭最大运载能力只有10吨,不仅无法将体积更大、重量更重的空间实验室发射升空,也满足不了空间实验室在运行期间所需大量物资的运输要求。在后续的发射中,将采用新一代大推力长征5号火箭。长征5号火箭的运载能力可达25吨,基本与国际上的顶级水平相当,可以满足在低轨道发射空间实验室的需要。

人类目前载人航天活动的终极目的,是将实验室搬上太空,利用太空微重力高真空的独特环境,开展地面无法进行的生命科学、材料科学等实验,从而为人类造福。

太空生命科学试验不仅可以进行植物育种、发明新的药物,而且在半导体、特种材料、天文学、对地观测等方面的好处更是不一而足。因此,以神七为起点的空间站建设,将为科学研究带来更大的舞台。 请用一句话概括文段内容(2分)

选文中划线的词”可能”能否删掉?如果不能请说明理由.