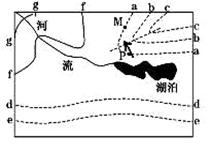

该图是一幅虚拟地图。图中a、b、c为等压线,箭头表示P地风向。d、e线为等温线,g、f线为等高线。读图回答问题。

根据图中信息,判定正确的判断( )

| A.位于南半球,a<b<c |

| B.位于北半球,f>g |

| C.位于北半球,d=a=f |

| D.位于南半球,e<d |

导致等温线d、e呈现东西延伸的主导因素是( )

| A.海陆位置 | B.纬度因素 |

| C.地形(盆地) | D.人类活动 |

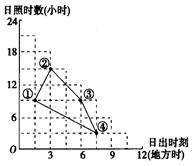

12月22日这一天,①、②、③、④四地同时看到日出。该图是四地这一天的日出时刻和日照时数。据此回答问题。

①地位于④地的()

| A.东北方 | B.东南方 | C.西北方 | D.西南方 |

造成②、③两地日照时数差异的主要因素是()

| A.海拔高低 | B.大气环流 | C.纬度位置 | D.天气状况 |

若要在③地拍摄一张当天的日落照片,要将照相机的镜头对准()

| A.西偏北方向 | B.西偏南方向 |

| C.正西方向 | D.正东方向 |

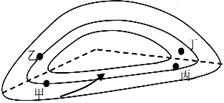

下图中N为北极点,O为昼半球的中心点,阴影部分位于西半球,非阴影部分位于东半球。读图回答问题。

当PN最短时,下列叙述正确的是()

| A.此日在成都看到太阳正东升,正西落 |

| B.非洲大陆上的动物向南迁徙 |

| C.阿尔卑斯山南坡的雪线达一年中最高值 |

| D.南极点此日的正午太阳高度为23°26′ |

当P点昼长为14小时,此时北京时间是()

| A.2时20分 | B.3时30分 | C.14时20分 | D.15时20分 |

若O点一直为昼半球的中心点,P点为晨昏线与该经线的交点,则此时刻后P点的移动方向和PO之间的距离分别为()

| A.向东南逐渐增大 | B.向南不变 |

| C.向西北逐渐减少 | D.向北先减少后增大 |

构建模式图,探究地理基本原理、过程、成因及规律。读图,回答问题。

若图中甲、乙、丙表示地球表面三个不同气压带,箭头表示水平气压梯度力,乙是()

| A.赤道低气压带 | B.副热带高气压带 |

| C.副极地低气压带 | D.极地高气压带 |

若甲代表沉积岩,乙代表岩浆岩,丙代表变质岩,箭头表示不同的地质作用,则()

| A.箭头①表示岩浆活动 | B.箭头②表示重熔再生 |

| C.箭头①表示地壳下沉 | D.箭头②表示变质作用 |

左图为同一地点不同天气状况的昼夜温度变化图,右图为大气受热过程示意图。读图回答问题。

由图甲和图乙可知()

| A.a曲线表示昼阴夜晴,b曲线表示昼晴夜阴 |

| B.a曲线表示冷锋过境,b曲线表示暖锋过境 |

| C.a曲线表示的昼夜温差小,最主要是受到③的影响 |

| D.b曲线表示的昼夜温差大,主要是受到②④的影响 |

《齐民要术》中说“天雨新晴,北风寒彻,是夜必有霜。此时放火作熠(熠:不见火焰的燃烧),少得烟气,则免于霜矣”。结合该图,回答问题。

下列各点可能符合“天雨新晴,北风寒彻”的是()

| A.甲 | B.乙 | C.丙 | D.丁 |

“放火作熠”使“必有霜”到“免于霜”的主要原因是()

| A.地面辐射增强 | B.大气反射作用增强 |

| C.大气逆辐射增强 | D.大气散射作用增强 |