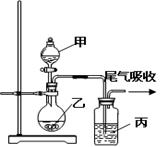

用下图所示装置进行实验中,将甲中的液体滴加到乙中,均有气泡出现,根据乙、丙装置中出现的现象得出的结论且正确的是

| |

甲 |

乙 |

丙 |

丙中现象 |

结论 |

| A |

盐酸 |

石灰石 |

硅酸钠溶液 |

溶液中出现浑浊 |

非金属性: Cl>C>Si |

| B |

盐酸 |

FeS |

溴水 |

溶液褪色 |

还原性: Cl->S2- >Br- |

| C |

浓盐酸 |

KMnO4 |

KBr溶液 |

无色溶液变为橙色 |

氧化性:KMnO4>Cl2>Br2 |

| D |

浓氨水 |

烧碱 |

酚酞溶液 |

溶液变红 |

氨气是一种弱碱 |

“辛烷值”用来表示汽油的质量,汽油中异辛烷的爆震程度最小,将其辛烷值标定为100,右图是异辛烷的球棍模型,则异辛烷的系统命名为

| A.1,1,3,3-四甲基丁烷 | B.2,2,4-三甲基丁烷 |

| C.2,4,4-三甲基戊烷 | D.2,2,4-三甲基戊烷 |

已知原子序数,可能推断原子的

①质子数 ②中子数 ③质量数 ④核电荷数 ⑤核外电子数

⑥原子结构示意图 ⑦元素在周期表中的位置

| A.①②③④⑥ | B.①④⑤⑥⑦ |

| C.②③④⑤⑦ | D.③④⑤⑥⑦ |

下列关于有机物的说法中,正确的一组是

①酸性高锰酸钾溶液与足量乙烯反应,溶液由紫色变成无色

②烷烃大多数为液体或固体,可溶于水和大多数有机溶剂

③除去乙酸乙酯中残留乙酸,加过量饱和碳酸钠溶液振荡后,静置分液

④石油的分馏和煤的干馏都是化学变化

⑤塑料、橡胶和纤维都是合成高分子材料

| A.①③ | B.②④ | C.①⑤ | D.③④ |

将4 mol A(g)和2 mol B(g)在2L容器内混合,在一定条件下反应:

2A(g)+B(g) 2C(g)

2C(g)

若经2s后测得C的浓度为0.6mol/L现在下列几种说法,其中正确的是

①用物质A表示的反应的平均速率为0.3mol/(L·s)

②用物质B表示的反应的平均速率为0.6mol/(L·s)

③2s时物质A转化率为15%

④2s时物质B的浓度为0.7mol/L

| A.①③ | B.①④ | C.①③④ | D.②③④ |

下列各组物质中化学键类型相同的一组

①CO2②Na2O2③CaCl2④NaOH⑤NaClO

| A.①② | B.④⑤ | C.②③ | D.①③ |