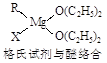

(1)金属镁有许多重要的用途,法国化学家维多克·格利雅因发明了在有机合成方面用途广泛的格利雅试剂而荣获诺贝尔化学奖,格利雅试剂的结构简式可表示为RMgX,它是金属镁和卤代烃反应的产物,简称格氏试剂,它在醚的稀溶液中以单体形式存在,并与二分子醚络合,在浓溶液中以二聚体存在,结构如下图:

①上述2种结构中均存在配位键,把你认为是配位键的用“→”标出。

②由原子间的成键特点,可以预测中心原子Mg的杂化类型可能为______ ;Mg 原子的核外电子排布式可表示为______________________。

③下列比较中正确的是____________

A.金属键的强弱:Mg>Al B.基态原子第一电离能:Mg>Al

C.金属性:Mg>Al D.晶格能:NaCl>MgCl2

(2)将TiCl4在氩气保护下与镁共热得到钛:

TiCl4+2Mg Ti+2MgCl2

Ti+2MgCl2

①Ti元素在元素周期表中的位置是 , 钛原子的外围电子排布式为 。

②TiCl4在常温下是无色液体,在水或潮湿空气中易水解而冒白烟。则TiCl4属于 (填“原子”、“分子”或“离子”)晶体。

③二氧化钛作光催化剂能将居室污染物甲醛、苯等有害气体转化为二氧化碳和水,达到无害化。有关甲醛、苯、二氧化碳及水,下列说法正确的是 。

A.苯与B3N3H6互为等电子体

B.甲醛、苯分子中碳原子均采用sp2杂化

C.苯、二氧化碳是非极性分子,水和甲醛是极性分子

D.水的沸点比甲醛高得多,是因为水分子间能形成氢键

(3)2001年报导的硼和镁形成的化合物刷新了金属化合物超导温度的最高纪录。下图中示意的该化合物的晶体结构单元:镁原子间形成正六棱柱,在棱柱的上下底面还各有一个镁原子,六个硼原子位于棱柱内,则该化合物的化学式可表示为 。(填字母选项)

A.MgB B.MgB2 C.Mg2B D.Mg3B2

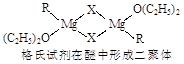

有关元素X、Y、Z、W的信息如下:

请回答下列问题:

(1) 写出Y元素在元素周期表的位置。

(2) W的单质与Y的最高价氧化物对应的水化物反应的离子方程式为。

(3) 铜片、碳棒和ZX3溶液组成原电池,写出正极发生的电极反应方程式。

(4) 向淀粉碘化钾溶液中滴加儿滴浓ZX3溶液,现象为,

写出反应的离子方程式。

(5) 以WX3溶液为原料制取WX3·6H20溶液,主要的实验操作是,以WX3·6H20晶体制取无水WX3,应在条件下加热WX3·6H20晶体,其原因是(结合离子方程式简要说明)。

(1)下表为烯类化合物与溴发生加成反应的相对速率(以乙烯为标准)。

| 烯类化合物 |

相对速率 |

| (CH3)2C=CHCH3 |

10.4 |

| CH3CH=CH2 |

2.03 |

| CH2=CH2 |

1.00 |

| CH2=CHBr |

0.04 |

据表中数据,总结烯类化合物加溴时,反应速率与C=C上取代基的种类、个数间的关系:

(2)下列化合物与氯化氢加成时,取代基对速率的影响与上述规律类似,其中反应速率最慢的是______________(填代号)。

| A.(CH3)2C=C(CH3) 2 | B.CH3CH=CH CH3 |

| C.CH2=CH2 | D.CH2=CHCl |

(3)烯烃与溴化氢、水加成时,产物有主次之分,例如:

CH2=CHCH3 + HBr → CH3CHBrCH3 + CH3CH2CH2Br

(主要产物) (次要产物)

|

CH2="CH" CH2CH3 + H2O → CH3CH(OH)CH2CH3 + CH3CH2CH2 CH2 OH

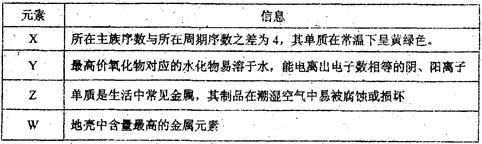

(主要产物) (次要产物)实验室制取乙烯,常因温度过高而使乙醇和浓H2SO4反应生成少量的二氧化硫,有人设计下列实验以确认上述混合气体中有乙烯和二氧化硫。

(1)写出实验室制乙烯的反应方程式:

(2)Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ装置可盛放的试剂是:Ⅰ___________;Ⅱ___________;Ⅲ___________;Ⅳ:浓溴水(将下列有关试剂的序号填入空格内)。

| A.品红溶液 | B.NaOH溶液 | C.浓H2SO4 | D.酸性KMnO4溶液 |

(3)能说明二氧化硫气体存在的现象是_______________________________。

(4)确证含有乙烯的现象是_________________________________________。

(5)写出Ⅳ中发生反应的化学方程式:。

写出下列有机物的结构简式:

(1)2,6-二甲基-4-乙基辛烷:;

(2)2-甲基-1-戊烯:;

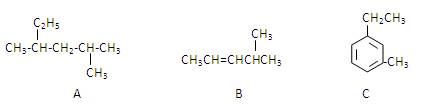

(3)有A、B、C三种烃,它们的结构简式如下图所示:

A的名称是;B的名称是;

C的名称是。

选择下列某种答案的序号, 填入下表的空格

①同位素②同素异形体③同分异构体④同系物⑤同种物质

| 物质 |

丁烷与 |

红磷 |

氯仿与 |

氕与 |

新戊烷与 |

| 名称 |

2--甲基丙烷 |

与白磷 |

三氯甲烷 |

氘、氚 |

2,2--二甲基丁烷 |

| 相互 |

|||||

| 关系 |