1853年,马克思在《国际述评》中写道:“世界上最古老最巩固的帝国八年来在英国资产者的大批印花布的影响下已经处于社会变革的前夕,而这次变革必将给予这个国家的文明带来极其重要的结果。如果我们欧洲的反动分子不久的将来会逃奔亚洲,最后到达万里长城,到达最反动最保守的堡垒的大门,那么他们说不定就会看见这样的字样:中华共和国,自由,平等,博爱”。材料中的“这次变革”是指

| A.鸦片战争 | B.太平天国运动 | C.戊戌变法 | D.辛亥革命 |

先秦诸子站在不同立场,提出了多种形态的国家起源论。有先秦学者认为原初民始生之时,人各持己义,“天下之乱也,至如禽兽然,无君臣上下长幼之节,父子兄弟之礼,是以天下乱焉。……是故选择天下贤良、圣知、辩慧之人,立以为天子,使从事乎一同天下之义。”上述材料体现的是

| A.老子的“自然生成”说 | B.荀子的“止争息乱”说 |

| C.墨子的“除乱尚同”说 | D.孟子的“与民教化”说 |

刘泽华先生评述说:“他的理论是现实生活的高度抽象,在这种高度抽象的图画中,既肯定了现实的等级、君臣、剥削与被剥削以及家族关系,又为这些关系涂上了一道釉彩,显得温情脉脉。”这里的“温情脉脉”是指他主张

| A.克己复礼 | B.实施仁政 | C.人性本善 | D.以法治国 |

.古代儒家学者批评现实政治,往往称颂夏、商、周“三代”之美,甚至希望君主像尧、舜一样圣明。这表明了儒者

| A.不能适应现实政治 | B.反对进行社会变革 |

| C.理想化的政治诉求 | D.以复古为政治目标 |

《韩非子•有度》记载:“法不阿贵,绳不挠曲。法之所加,智者弗能辞,勇者弗敢争。刑过不避大臣,赏善不遗匹夫。故矫上之失,诘下之邪,治乱决缪,绌羡齐非,一民之轨,莫如法。”对该观点理解正确的是

| A.法律维护社会自由平等 | B.君主行为应受法律制约 |

| C.法律可以规范社会秩序 | D.法律实施可以杜绝乱世 |

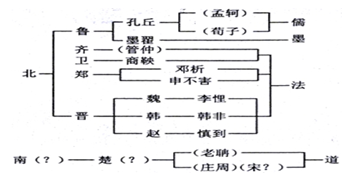

下图是萧公权《中国政治思想史》中描述的四家思想流派的起源状况,对此解读合理的是

| A.儒家产生环境特殊,受到时人广泛拥护 |

| B.墨家受儒家影响巨大,同样拥护宗法伦理 |

| C.法家异地而同心,与当时社会现实最适应 |

| D.商朝旧贵族被封楚地,道家有殷商背景 |