下列A ~ D是初中化学中的四个实验装置,请按要求填空:

(1)A实验试管b中产生的气体是 ,试管b和a产生气体的体积比约为 .

(2)B实验说明氧气的体积约占空气的 ,下列操作不妥的是 (填序号).

①检查装置气密性 ②实验前不夹紧止水夹 ③冷却后再打开止水夹 ④冷却前打开止水夹

(3)若用C装置中无色液体检验氧气中含少量二氧化碳,该反应的文字表达式 ;医院还用此装置来观察给病人输氧情况,导管 (填“a”或“b”)应连接病人吸氧气的塑胶管.

(4)D实验观察到: 色高锰酸钾溶液 。得知火柴梗燃烧能生成二氧化碳,同学们用燃着的木条代替含硫火柴重复上述实验,目的是 。

实验室里有一瓶标签残缺的试剂瓶,标签中只剩下“Na”和“10%”字样(如下图所示),某兴趣小组对其组成进行如下探究。

【提出问题】这瓶试剂可能是什么溶液呢?

【查阅资料】

Ⅰ.初中化学中常见含钠的化合物有:NaCl、NaOH、Na2CO3、NaHCO3,其中一 种物质的类别有别于其它三种物质,该物质是 ⒀。

Ⅱ.NaHCO3的水溶液呈碱性。

Ⅲ.室温(20℃)时,四种物质的溶解度数据如下:

| 物质 |

NaHCO3 |

NaCl |

NaOH |

Na2CO3 |

| 溶解度g/100g水 |

9.6 |

36 |

109 |

215 |

【资料分析】

依据上述资料分析该瓶试剂不可能是碳酸氢钠的原因是 ⒁。

【实验探究】

实验1:

实验测得该溶液的pH>7,则这瓶试剂也不可能是氯化钠。

实验2:

为了检验该溶液是NaOH溶液还是Na2CO3溶液,又进行了如下实验:

取少量溶液于试管中,滴加足量的盐酸,有气泡产生,得出结论,该溶液是Na2CO3溶液。写出上述反应的化学方程式:⒂。有同学对上述结论提出质疑,他认为该溶液可能由 ⒃组成,并设计如下实验。

实验3:

另取样,加入过量的CaCl2溶液(呈中性),观察到有白色沉淀产生,设计这一步骤的目的是 ⒄;静置后,取上层清液,滴入酚酞试液,溶液呈红色;得出结论,该同学的假设成立。

上述实验中,证明所加氯化钙溶液是过量的方法是 ⒅。

某同学为探究氢氧化钙的性质,进行如下实验。

① 请将实验报告补充完整

| 实验 步骤 |

a |

b |

c |

|

|

|

|

| 现象 |

溶液变为 (1) 色 |

(2) |

有白色沉淀生成 |

| 结论 |

氢氧化钙溶液能与 酸碱指示剂作用 |

反应的化学方程式是(3) 氢氧化钙能与酸反应 |

氢氧化钙能与 (5) (填物质类别)反应 |

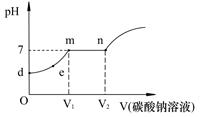

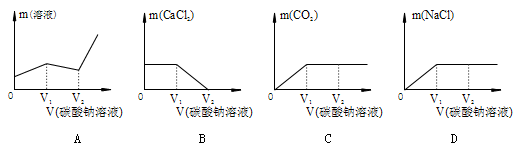

② 向试管b反应后的溶液中逐滴滴加Na2CO3溶液,溶液pH的变化如图所示,请回答。

Ⅰ.m点溶液中的溶质是 (6) 。

Ⅱ.滴入Na2CO3溶液的过程中观察到的现象依次是 (7) 。

Ⅲ.随着碳酸钠溶液的加入,下图中错误的是 (8) 。

一种名为“污渍爆炸盐”的洗涤产品能高效去除衣物上的顽固污渍,是当前使用最为广泛的洗涤助剂之一。某校化学兴趣小组的同学在老师的指导下对该产品开展了以下探究活动。

【查阅资料】“污渍爆炸盐”的主要成分是过碳酸钠(Na2CO4,相对分子质量为122),它是一种白色粉末,易溶于水,且能与水反应,生成一种碳酸盐和一种强氧化性的物质。

【实验探究一】过碳酸钠的性质

为探究过碳酸钠的性质,同学们设计了以下实验,请按要求完成表格内容:

| 序号 |

实验步骤 |

实验现象 |

实验分步结论(或解释) |

| ① |

向盛有过碳酸钠固体的试管中加入适量水 |

固体溶解 |

过碳酸钠易溶于水, 能与水发生反应。 |

| ② |

向序号①的所得溶液中加入适量的二氧化锰粉末 |

有大量气泡 产生 |

|

| ③ |

将带火星的木条置于试管口 |

木条复燃 |

序号②试管中产生的气体是; 过碳酸钠溶于水能生成过氧化氢。 |

| ④ |

取序号③试管中的上层清液加入氯化钙溶液 |

产生白色 沉淀 |

反应的化学方程式。 |

| 小结 |

过碳酸钠与水反应的化学方程式是。 |

【实验探究二】过碳酸钠的含量测定

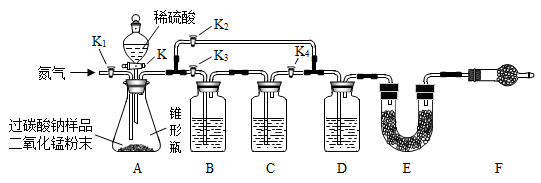

同学们经讨论设计了如下图所示的实验装置。图中装置B盛装氢氧化钠溶液,C盛装澄清石灰水,D盛装浓硫酸,E、F均装入干燥的碱石灰(主要成分:氧化钙和氢氧化钠的固体混合物;可吸收二氧化碳和水蒸气)。

【实验讨论】

(1)①称量装置E的质量;②组装好装置,检查气密性,装入药品;③关闭活塞K,打开活塞K1,通入氮气;④关闭活塞K、K2,打开活塞K1、K3、K4,通入一段时间的氮气;⑤依次关闭活塞K1、K3、K4,打开活塞K K2、,直到反应不再进行;⑥再次称量装置E的质量。

以上实验步骤的正确顺序是;

A.①②③④⑤⑥ B.②①④⑤③⑥

C.①②④⑤③⑥ D.②④①⑤③⑥

(2)关闭活塞K、K2,打开活塞K1、K3、K4,通入一段时间的氮气排出装置中原有的空气,此时装置B的作用是;

(3)反应完全后关闭活塞K,打开活塞K1,通入氮气的目的是;

(4)同学们称取6.63g含碳酸钠杂质的过碳酸钠样品(不含其他杂质)进行实验,根据实验后E装置增重2.42g,求该样品中过碳酸钠的含量(写出计算过程,结果保留小数点后一位)。

(5)装置F的作用是,若不连接装置F,测定的过碳酸钠含量会(填“偏高”或“偏低”)。

梧州市某中学化学兴趣小组的同学发现,熟鸡蛋在常温下放置一、两天后就会变臭了。富有营养而鲜美的鸡蛋,怎么会散发出臭味呢?同学们旋即对此进行了研究。

【提出问题】这种散发出刺激性臭味的无色气体是什么?它有怎样的性质?

【猜想假设】大家按照查阅到的鸡蛋中主要含有的元素是C、H、O、N、S的信息,及相应元素的化合价,列出了气体的可能存在形式分别有以下几组:

甲组—含碳化合物:CH4、CO、CO2

乙组—含氮化合物:NH3、NO、NO2

丙组—含硫化合物:SO2、SO3

虽然列出了上述可能,但大家都一致提议排除甲组的可能性,大家提出的理由是:__________________。

【查阅资料】

| 物质 |

NH3 |

NO |

NO2 |

SO2 |

SO3 |

| 一些特性 |

碱性 |

在空气中会迅速变成NO2 |

红棕色 |

酸性,有刺激性气味,能使KMnO4溶液褪色 |

沸点44.8℃ |

根据所查阅的资料,大家进一步排除了NO、NO2,理由是___________________;

也排除了SO3的可能,理由是_____________________________________________。

【实验验证】

毫无头绪的同学们向老师请教,老师笑而不语,拿出了两集气瓶的气体M,告诉大家这就是该刺激性臭味气体的主要成分,具有可燃性,至于还有什么性质,让大家在注意防护和试验安全的条件下进行探究。

(1)小吴同学用针筒抽取了部分气体M,注入盛有石蕊试液的试管中,结果没有看到溶液变_________的现象,证明该气体不是NH3;

(2)小周同学设法点燃了气体M,并拿一个干冷的小烧杯罩在火焰的上方,看到烧杯内壁有小水珠出现,说明了M气体中含有_______元素;燃烧后的气体带有刺激性,并能使另一个内壁沾有KMnO4溶液的小烧杯,出现红色褪去的现象,说明M气体中还含有_______元素。

(3)为了进一步探究M气体的组成,小施将3.4g的M气体完全燃烧后,设法将燃烧后所得气体,全部通入如下装置进行中。(注:碱石灰为固体NaOH和CaO的混合物)

经充分吸收后称重,发现A装置增重1.8g,C装置增重6.4g。通过计算可知,除了上述小周确定的两种元素外,M气体中________(填“含”或“不含”)其他元素;并确定了M的化学式为___________。而上图中B装置的作用是___________________;D装置的作用是__________________。经过严谨的思考与细致的实验,同学们终于揭开了这种气体的组成。

实验室中的药品一般要密封保存,否则可能会与空气接触而变质.某研究性学习小组的同学对实验室里久置于空气中变质的过氧化钠(Na2O2)固体的成分进行探究.

【查阅资料】(1)Na2O2的化学性质很活泼,能与水、二氧化碳反应,相关反应的化学方程式为:

2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑;

2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2↑

(2)CaCl2溶液为中性

【猜想】

I:固体为Na2O2、NaOH、Na2CO3的混合物

Ⅱ:固体为NaOH和Na2CO3的混合物

Ⅲ:固体为NaOH

Ⅳ:。

【实验探究】

| 实验操作 |

实验现象 |

实验结论 |

| ①取少量固体于试管中,加水振荡,直至完全溶解 |

猜想I不成立 |

|

| ②取少量①的溶液于试管中,滴加CaCl2溶液至过量 |

证明有Na2CO3存在 |

|

| ③取少量②的溶液于试管中,加入 |

证明有NaOH存在 |

|

| 综合以上实验现象,说明猜想II是成立的. |

【反思评价】

(1)实验操作②中反应的化学方程式为 ;

注意:若答对下面小题将奖励4分,但化学试卷总分不超过60分。

(2)实验操作②中“滴加CaCl2溶液至过量的目的是;

(3)表格中实验操作③还可以采用方法得到相同结论。