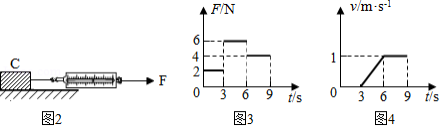

学习了光学知识后,爱动脑筋的小桐和小朵想自己探究小孔成像观象。如图所示,她们给两个空罐的底部中央分别打上一个圆孔和一个方孔,再用两片半透明的塑料膜蒙在空罐的口上。分别将小孔对着烛焰和灯丝,可以看到烛焰和灯丝通过小孔所成的像。

(1)分析比较甲、乙两图,可以得出怎样的结论?

(2)分析比较甲、丙两图,又可以得出怎样的结论?

(3)通过实验,可以看到烛焰和灯丝在塑料膜上成的都是________ (选填“正立”或“倒立”)的实像,说明小孔成像的原理是________。

(4)树荫下的圆形光斑就是________通过树叶间的小孔在地面上所成的实像。

小王同学用表面粗糙程度不同的毛巾、木板、玻璃等器材探究“阻力对物体运动的影响”,实验过程及现象如图所示:

(1)小王在实验中设置了三种粗糙程度不同的表面,让小车从斜面上同一位置滑下,小王发现小车在毛巾表面滑行的距离最近,在木板表面滑行的距离较远,在玻璃表面滑行的距离最远,说明小车受到的阻力越小,速度减小越慢。推理:如是小车在水平面上滑行,受到的阻力越来越小,直到变为零,小车将做 。

(2)牛顿第一定律告诉我们物体的运动 (填“需要”或“不需要” 力来维持,一切物体都有保持原来运动状态不变的性质。

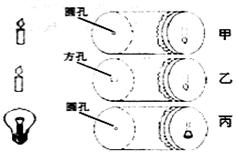

实验老师为“测量小灯泡额定功率”准备了如下器材:电源(电压恒为 开关、电压表和电流表各一只、额定电压为 的待测小灯泡(电阻约为 、滑动变阻器 “ ” 、导线若干。

(1)请用笔画线代替导线,将图甲中的实物图连接完整(要求:滑片向右移动灯泡变亮)。

(2)闭合开关前电流表的指针如图乙所示,其原因是 。

(3)故障排除后,调节滑动变阻器的滑片,并绘制了小灯泡的电流随其两端电压变化的关系如图丙所示,则小灯泡的额定功率为 .从图象中还发现:当电压表的示数增大时,电压表与电流表的示数之比 (选填“变大”、“变小或“不变” 。

(4)小陈同学为了验证电流跟电阻的关系,他又借到了一个滑动变阻器 和五个定值电阻 、 、 、 、 ,其余器材不变。用定值电阻更换甲图中的灯泡,小陈同学得到如图丁所示的电流随定值电阻变化的图象,则实验中他所用的滑动变阻器是 (选填字母: ,若某次实验中滑动变阻器连入的阻值为 ,则所用定值电阻的阻值为 。

(5)下课前老师布置了一道课后作业。要求:在只有下列实验器材的前提下测出未知定值电阻 的阻值。实验器材:电阻 、电源(电压恒定但未知)、滑动变阻器(已知最大阻值为 、电流表、开关、导线若干。

小张同学设计了如图戊所示的电路图,用以下步骤测 的阻值。

①闭合开关 ,移动滑片 至 端,记下电流表示数 ;

②移动滑片 至 端,记下电流表示数 未超过电流表的量程);

③请帮他写出 的表达式: (用字母 、 、 表示)。

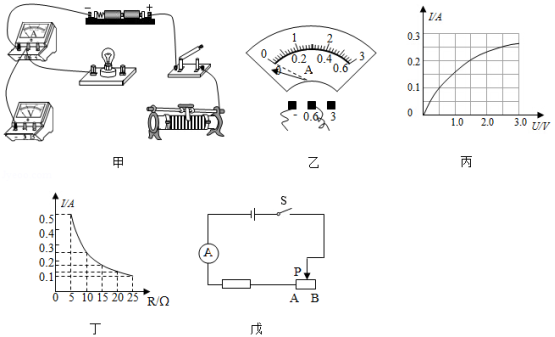

小明按如下步骤完成探究“影响滑动摩擦力大小的因素”的实验:

.如图1中甲图所示,将木块 平放在长木板 上,缓缓地匀速拉动木块 ,保持弹簧测力计示数稳定,并记录了其示数。

.如图1中乙图所示,将毛巾固定在长木板 上,木块 平放在毛巾上,缓缓地匀速拉动木块 ,保持弹簧测力计示数稳定,并记录了其示数。

.如图1中丙图所示,将木块 平放在长木板 上,并在木块 上放一钩码,缓缓地匀速拉动木块 ,保持弹簧测力计示数稳定,并记录了其示数。

(1)该实验主要采用的探究方法是 。

(2)由图1中 两图可知:当接触面粗糙程度一定时,接触面受到的压力越大,滑动摩擦力越大。

(3)由图1中甲乙两图可知:当接触面受到的压力一定时,接触面越粗糙滑动摩擦力越 (选填“大”或“小” 。

(4)实验后小组交流讨论时发现:在实验中很难使木块做匀速直线运动。于是小丽设计了如图1中丁图所示的实验装置,该装置的优点是 长木板做匀速直线运动(选填“需要”或“不需要” 。实验中小丽发现:当 为 时,木块 相对于地面静止且长木板 刚好做匀速直线运动,则长木板 受到地面的摩擦力大小为 。

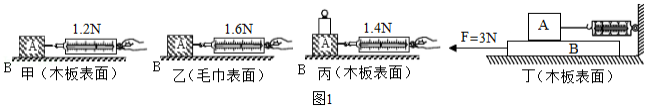

(5)实验拓展:如图2所示,放在水平地面上的物体 受到方向不变的水平拉力 的作用, 和 图象分别如图3图4所示。则物体 在第4秒时受到的摩擦力大小为 。

实验老师为“测量小灯泡额定功率”准备了如下器材:电源(电压恒为 开关、电压表和电流表各一只、额定电压为 的待测小灯泡(电阻约为 、滑动变阻器 “ ” 、导线若干。

(1)请用笔画线代替导线,将图甲中的实物图连接完整(要求:滑片向右移动灯泡变亮)。

(2)闭合开关前电流表的指针如图乙所示,其原因是 。

(3)故障排除后,调节滑动变阻器的滑片,并绘制了小灯泡的电流随其两端电压变化的关系如图丙所示,则小灯泡的额定功率为 .从图象中还发现:当电压表的示数增大时,电压表与电流表的示数之比 (选填“变大”、“变小或“不变” 。

(4)小陈同学为了验证电流跟电阻的关系,他又借到了一个滑动变阻器 和五个定值电阻 、 、 、 、 ,其余器材不变。用定值电阻更换甲图中的灯泡,小陈同学得到如图丁所示的电流随定值电阻变化的图象,则实验中他所用的滑动变阻器是 (选填字母: ,若某次实验中滑动变阻器连入的阻值为 ,则所用定值电阻的阻值为 。

(5)下课前老师布置了一道课后作业。要求:在只有下列实验器材的前提下测出未知定值电阻 的阻值。实验器材:电阻 、电源(电压恒定但未知)、滑动变阻器(已知最大阻值为 、电流表、开关、导线若干。

小张同学设计了如图戊所示的电路图,用以下步骤测 的阻值。

①闭合开关 ,移动滑片 至 端,记下电流表示数 ;

②移动滑片 至 端,记下电流表示数 未超过电流表的量程);

③请帮他写出 的表达式: (用字母 、 、 表示)。

小明按如下步骤完成探究“影响滑动摩擦力大小的因素”的实验:

.如图1中甲图所示,将木块 平放在长木板 上,缓缓地匀速拉动木块 ,保持弹簧测力计示数稳定,并记录了其示数。

.如图1中乙图所示,将毛巾固定在长木板 上,木块 平放在毛巾上,缓缓地匀速拉动木块 ,保持弹簧测力计示数稳定,并记录了其示数。

.如图1中丙图所示,将木块 平放在长木板 上,并在木块 上放一钩码,缓缓地匀速拉动木块 ,保持弹簧测力计示数稳定,并记录了其示数。

(1)该实验主要采用的探究方法是 。

(2)由图1中 两图可知:当接触面粗糙程度一定时,接触面受到的压力越大,滑动摩擦力越大。

(3)由图1中甲乙两图可知:当接触面受到的压力一定时,接触面越粗糙滑动摩擦力越 (选填“大”或“小” 。

(4)实验后小组交流讨论时发现:在实验中很难使木块做匀速直线运动。于是小丽设计了如图1中丁图所示的实验装置,该装置的优点是 长木板做匀速直线运动(选填“需要”或“不需要” 。实验中小丽发现:当 为 时,木块 相对于地面静止且长木板 刚好做匀速直线运动,则长木板 受到地面的摩擦力大小为 。

(5)实验拓展:如图2所示,放在水平地面上的物体 受到方向不变的水平拉力 的作用, 和 图象分别如图3图4所示。则物体 在第4秒时受到的摩擦力大小为 。