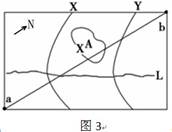

图3为北半球某陆地局部图,图中X、Y为等高线(等高距为100米), X数值为500米,L为河流,对角线ab为经线。据此回答问题。

图中河流L的流向为

| A.自东向西流 |

| B.自西南向东北流 |

| C.自西向东流 |

| D.自东北向西南流 |

沿图中经线的地形剖面图正确的是

图中A处的海拔高度可能为

| A.450米 | B.489米 | C.555米 | D.605米 |

读某城市地租分布等值线示意图,据此完成以下列问题。

图中等值线的数据(单位:元/m2)有1 000、1 500、2 000、2 500。其中数据为2 000元/m2的等值线是()

| A.①线 | B.②线 |

| C.③线 | D.④线 |

图中阴影部分应为()

| A.商业中心用地 | B.住宅用地 |

| C.工业用地 | D.外围商业用地 |

关于城市级别高低的一些论述,错误的是()

| A.低级城市所没有的职能,高级城市也没有 |

| B.低级城市的服务范围是高级城市服务范围的组成部分 |

| C.低级中心地所有的职能,在高级城市全有 |

| D.某一级城市没有的职能,只能到比它更高级的城市才能找到 |

人类文明,经历了从采猎文明到农业文明再到工业文明以及后工业文明的演进,不同社会发展阶段的环境问题不同。据此完成下列各题。采猎文明时期,环境问题主要表现为()

| A.自然灾害威胁人类的生存和发展 |

| B.人类对生态环境的破坏和污染 |

| C.人类对生物资源的破坏 |

| D.水土流失和荒漠化的加剧 |

环境问题成为全球性的问题,是从()

| A.采猎文明时期开始 | B.农业文明时期开始 |

| C.工业社会开始 | D.第二次世界大战以后 |

下列历史时期的人类活动,对环境破坏最大的是()

| A.农业文明时期的灌溉农业 |

| B.春秋时期的封山育林 |

| C.农业文明时期的毁林开荒 |

| D.原始社会人工驯养牲畜 |

据中华人民共和国国家统计局公布,2013年末全国大陆总人口为136072万人,全年出生人口1640万人,出生率为 12.08‰;死亡人口972万人,死亡率为7.16‰;自然增长率为4.92‰。60岁及以上人口为19390万人,占总人口的14.3%。据此回下列小题。2013年,中国的人口增长模式为

| A.原始型 | B.传统型 | C.过渡型 | D.现代型 |

针对中国目前的人口现状,应采取的人口政策为

| A.坚持“计划生育” | B.鼓励生育 |

| C.适度放开“二胎政策” | D.接纳移民 |

下列城市中,人口老龄化现象最严重的是

| A.哈尔滨 | B.上海 | C.北京 | D.三亚 |

读B、C两国局部工业区分布图,回答下列各题.

下列有关B、C两新工业区的说法错误的是()

A.都是新型工业区

B.都是以高科技工业为主

C.都缺少发展传统工业的条件

D.工业规模都是以中小型企业为主关于C工业区的叙述,正确的是( )

①资本集中程度低②从业人员具有高水平的知识和技能

③以轻工业为主④研究开发费用在销售额中所占比例高

| A.①③ | B.②③ | C.①④ | D.②④ |

C工业区与九州岛、慕尼黑等高技术工业区比较,其发展快的特殊条件是 ( )

| A.知识密集,人才集中 | B.交通便捷 |

| C.环境优美 | D.军事订货多 |

读某地区人口分布示意图,回答下列各题。

此图说明该地区()

| A.城市化水平高 |

| B.城市人口为2500万 |

| C.大约10%的人口在郊外居住 |

| D.人口密度较大 |

形成上述国家这种人口状况的根本原因是()

| A.受国家政策影响 |

| B.社会生产力发展的必然结果 |

| C.城市经济发展需要大量劳动力 |

| D.居民生活以消费动物性食品为主 |

图示人口状况可能产生的城市问题是()

①城市环境污染,交通拥挤②农村劳动力减少,农业产值下降

③城市住房困难,失业人口增加④农村人口增长减缓,出现负增长

| A.①② | B.③④ | C.①③ | D.②④ |